In Breve (TL;DR)

Approfondisci i requisiti necessari, scopri idee pratiche per le tue lezioni e impara come aumentare il tuo punteggio per insegnare diritto con la metodologia CLIL.

Approfondiamo i titoli di studio richiesti, i passaggi amministrativi da compiere e le strategie efficaci per aumentare il tuo punteggio e avere successo nelle selezioni.

Completa la guida con consigli pratici, modelli scaricabili e strategie mirate per aumentare il punteggio e superare le selezioni.

Il diavolo è nei dettagli. 👇 Continua a leggere per scoprire i passaggi critici e i consigli pratici per non sbagliare.

In un mondo sempre più globalizzato, la conoscenza delle lingue è una competenza imprescindibile, specialmente in ambito giuridico. Il diritto, infatti, non è più confinato entro le frontiere nazionali. Pensiamo al mercato unico europeo, alle corti internazionali o ai contratti commerciali tra aziende di paesi diversi. In questo scenario, la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) emerge come uno strumento didattico fondamentale. Si tratta di un approccio innovativo che prevede l’insegnamento di una materia non linguistica, come il diritto, direttamente in una lingua straniera. Questo articolo esplora i requisiti per i docenti, i vantaggi per gli studenti e offre idee pratiche per lezioni che collegano la tradizione giuridica italiana alle sfide del mercato europeo.

L’obiettivo del CLIL non è solo tradurre concetti, ma insegnare a pensare il diritto in un’altra lingua, sviluppando un lessico specialistico e una mentalità interculturale. Per gli studenti, questo si traduce in una preparazione più solida per affrontare percorsi universitari internazionali e un mercato del lavoro che richiede flessibilità e competenze trasversali. Per i docenti, rappresenta un’opportunità di crescita professionale e un modo per rendere le proprie lezioni più dinamiche e coinvolgenti.

Cos’è il CLIL e Perché è Cruciale nel Diritto

Il CLIL, acronimo di Content and Language Integrated Learning, è un approccio metodologico che mira a un doppio obiettivo: l’apprendimento di contenuti disciplinari e, contemporaneamente, il potenziamento della lingua straniera usata come veicolo di comunicazione. Introdotto in Italia con la riforma della scuola secondaria di secondo grado del 2010, è diventato obbligatorio nell’ultimo anno dei licei e degli istituti tecnici. Nel contesto del diritto, il CLIL non è un semplice esercizio linguistico, ma una vera e propria immersione in sistemi giuridici diversi, che stimola il pensiero critico e il confronto.

La sua importanza è strategica. Preparare gli studenti ad agire in un contesto europeo e globale significa fornirgli gli strumenti per comprendere la normativa internazionale, analizzare contratti in lingua inglese o francese e orientarsi tra le fonti del diritto dell’Unione Europea. Questo approccio, basato su attività concrete e sulla ricerca autonoma di materiali autentici, rende gli studenti protagonisti del loro apprendimento e sviluppa competenze di cittadinanza attiva e digitale.

I Requisiti per Insegnare Diritto con Metodologia CLIL

Per poter insegnare una disciplina non linguistica (DNL) come il diritto in modalità CLIL, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha definito requisiti precisi sia sul piano linguistico che metodologico. Questi criteri garantiscono che il docente possieda non solo una conoscenza approfondita della materia, ma anche le competenze per veicolarla efficacemente in una lingua straniera. Per una guida completa sui titoli necessari per l’insegnamento, è utile consultare risorse specifiche come la guida su come insegnare diritto.

Requisiti Linguistici

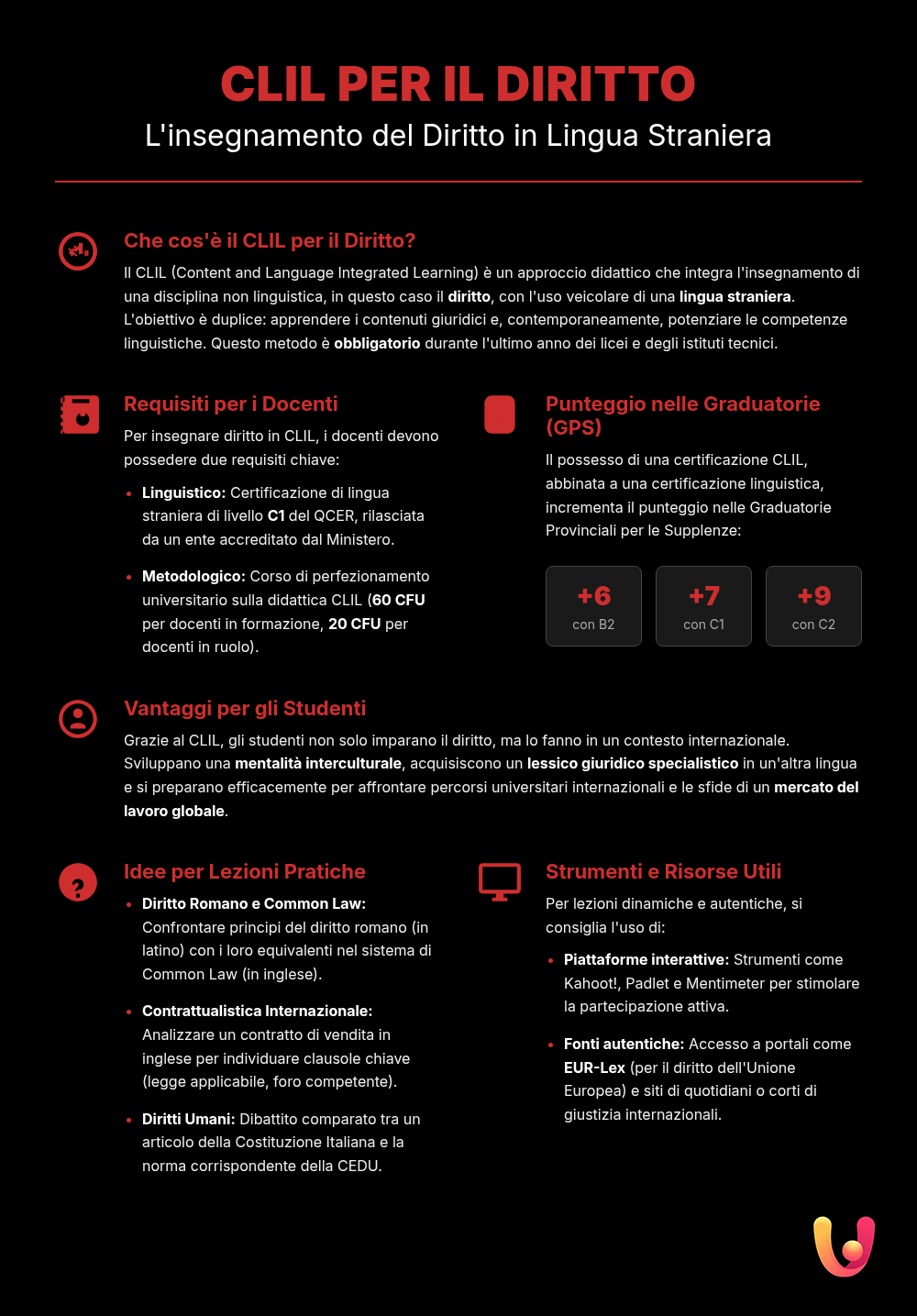

Il requisito fondamentale è il possesso di una certificazione di competenza nella lingua straniera veicolare di livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). Questo livello attesta una padronanza della lingua che permette di esprimersi in modo fluente e spontaneo, comprendere testi complessi e utilizzare l’idioma in modo flessibile per scopi sociali, accademici e professionali. La certificazione deve essere rilasciata da un ente riconosciuto dal Ministero.

Requisiti Metodologici

Oltre alla competenza linguistica, è indispensabile una formazione specifica sulla didattica CLIL. Questa si ottiene attraverso corsi di perfezionamento universitari. Per i docenti in formazione iniziale, il percorso prevede l’acquisizione di 60 CFU, comprensivi di un tirocinio. Per i docenti già in servizio, sono previsti corsi del valore di 20 CFU. Questi percorsi formativi forniscono gli strumenti per progettare lezioni CLIL, creare materiali didattici, gestire la classe in modo interattivo e valutare le competenze sia disciplinari che linguistiche.

Vantaggi del CLIL per Studenti e Docenti

L’adozione della metodologia CLIL porta con sé notevoli vantaggi per tutte le figure coinvolte nel processo educativo. Per gli studenti, rappresenta una porta d’accesso a una comprensione più profonda e sfaccettata del mondo. Affrontare il diritto in una lingua straniera non solo ne migliora la padronanza, ma li espone a culture e sistemi giuridici diversi, promuovendo una mentalità aperta e globale. Questo approccio li prepara concretamente alle sfide del mercato del lavoro europeo, dove la conoscenza del lessico giuridico internazionale è un vantaggio competitivo inestimabile.

Per i docenti, il CLIL è sinonimo di innovazione didattica e sviluppo professionale. Abbracciare questa metodologia significa mettersi in gioco, aggiornare le proprie strategie di insegnamento e rendere le lezioni più stimolanti. Inoltre, il possesso di una certificazione CLIL abbinata a una certificazione linguistica permette di ottenere un punteggio aggiuntivo significativo nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Per approfondire come incrementare la propria posizione in graduatoria, è possibile consultare la guida a master e corsi per aumentare il punteggio in GPS.

Idee Pratiche per Lezioni CLIL di Diritto

Progettare una lezione CLIL di diritto richiede creatività e un approccio pratico. L’obiettivo è superare la lezione frontale per favorire attività laboratoriali, dibattiti e analisi di casi concreti. È fondamentale utilizzare materiali autentici, come articoli di giornale, sentenze, trattati internazionali o video, per immergere gli studenti in un contesto reale. Questo stimola la loro motivazione e li aiuta a sviluppare un pensiero critico autonomo. Vediamo alcuni esempi che legano tradizione, innovazione e cultura mediterranea al contesto europeo.

Tradizione e Innovazione: il Diritto Romano in Inglese

Un’idea affascinante è quella di esplorare le radici del nostro sistema giuridico attraverso la lingua del presente. Si potrebbe organizzare un’attività di cooperative learning in cui gli studenti, divisi in gruppi, ricercano i principi del diritto romano (es. pacta sunt servanda, ignorantia legis non excusat) e li confrontano con i loro equivalenti nel sistema di Common Law. Utilizzando il latino come ponte terminologico e l’inglese come lingua di lavoro, si crea un collegamento diretto tra la tradizione giuridica occidentale e la sua evoluzione globale. Questa attività non solo consolida la conoscenza storica, ma potenzia anche il lessico giuridico in due lingue fondamentali.

Verso il Mercato Europeo: Analisi di un Contratto Commerciale

Per rendere tangibile l’importanza del diritto nel mercato europeo, si può proporre l’analisi di un fac-simile di contratto di vendita internazionale in inglese. Gli studenti, agendo come consulenti legali di un’azienda italiana che vuole esportare i suoi prodotti, devono individuare e analizzare le clausole fondamentali: legge applicabile (governing law), foro competente (jurisdiction), cause di forza maggiore (force majeure) e termini di pagamento. Questa simulazione, oltre a essere estremamente pratica, li mette di fronte a problematiche reali e li spinge a utilizzare il linguaggio giuridico in modo preciso e funzionale, preparandoli al mondo del lavoro.

Cultura Mediterranea e Diritti Umani: un Dibattito Comparato

Unendo la nostra identità culturale con i valori universali, si può organizzare un dibattito strutturato sui diritti fondamentali. Partendo da un articolo della Costituzione Italiana (ad esempio, l’art. 2 sulla solidarietà o l’art. 3 sull’uguaglianza), gli studenti possono confrontarlo con la corrispondente norma della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), analizzando il testo in inglese o francese. L’attività può focalizzarsi sulle similitudini e le differenze, stimolando una riflessione sul dialogo tra ordinamenti e sul ruolo della cultura mediterranea nella costruzione del modello sociale europeo. Questo tipo di lezione promuove competenze argomentative e una cittadinanza europea consapevole.

Strumenti e Risorse Utili per il Docente CLIL

Il successo di un percorso CLIL dipende anche dalla qualità degli strumenti e delle risorse a disposizione del docente. La tecnologia offre un supporto prezioso per creare lezioni interattive e coinvolgenti. Piattaforme come Kahoot! o Mentimeter possono essere usate per creare quiz e sondaggi rapidi sul lessico giuridico, mentre lavagne digitali collaborative come Padlet o Miro permettono agli studenti di lavorare in gruppo su mappe concettuali o analisi di documenti.

È cruciale l’uso di fonti autentiche. Il portale EUR-Lex, che dà accesso al diritto dell’Unione Europea in tutte le lingue ufficiali, è una miniera di materiali. Anche i siti di grandi quotidiani internazionali (come BBC, The Guardian, Le Monde) o delle corti di giustizia internazionali offrono spunti per analizzare casi di attualità. Per una pianificazione didattica ben strutturata, può essere utile fare riferimento a modelli di Unità di Apprendimento (UDA), come quelli descritti nella guida alla progettazione di UDA per il diritto, adattandoli al contesto CLIL.

Conclusioni

In conclusione, la metodologia CLIL applicata al diritto non è solo un requisito normativo, ma una straordinaria opportunità strategica. Essa trasforma l’insegnamento da una semplice trasmissione di nozioni a un’esperienza formativa completa, in grado di preparare gli studenti alle complessità di un mondo interconnesso. Sviluppando contemporaneamente competenze disciplinari, linguistiche e interculturali, il CLIL forma cittadini e futuri professionisti capaci di orientarsi nel mercato globale e di partecipare attivamente al dibattito europeo. Per i docenti, rappresenta una sfida stimolante e un percorso di crescita che arricchisce la propria professionalità, rendendo la didattica del diritto più dinamica, innovativa e, in definitiva, più efficace.

Domande frequenti

Per insegnare una disciplina non linguistica (DNL) come il diritto con la metodologia CLIL, un docente deve possedere due tipi di competenze fondamentali. In primo luogo, sono necessarie competenze linguistico-comunicative nella lingua straniera veicolare di livello C1 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue), attestate da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM). In secondo luogo, sono richieste competenze metodologico-didattiche specifiche, che si acquisiscono tramite un corso di perfezionamento universitario. Per i docenti in formazione iniziale, il corso vale 60 CFU, mentre per i docenti già in servizio è previsto un percorso da 20 CFU.

Sì, il possesso della certificazione CLIL, abbinato a una certificazione linguistica, permette di ottenere un punteggio aggiuntivo significativo nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Il punteggio varia in base al livello della certificazione linguistica: un corso CLIL abbinato a una certificazione B2 vale 6 punti, con un C1 si ottengono 7 punti, e con un C2 si arriva fino a 9 punti. Il solo corso di perfezionamento CLIL viene valutato 3 punti, a condizione che sia associato a una certificazione linguistica. È importante notare che, secondo recenti chiarimenti ministeriali, solo i corsi CLIL erogati dalle Università sono considerati validi ai fini legali e per l’attribuzione del punteggio.

Per insegnare diritto in modalità CLIL è necessario, prima di tutto, possedere l’abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso delle discipline giuridiche ed economiche (es. A-46). I requisiti di accesso a tale classe di concorso includono tipicamente lauree come Giurisprudenza, Scienze Politiche o Economia, secondo le tabelle ministeriali. Oltre al titolo di studio idoneo, sono indispensabili i requisiti specifici per il CLIL, ovvero la certificazione linguistica C1 e il corso di perfezionamento sulla metodologia.

Certamente. Un’idea per una lezione CLIL nell’ambito del diritto internazionale potrebbe essere ‘The implications of Brexit on European citizens and enterprises’. L’insegnante potrebbe iniziare con un’attività di brainstorming per attivare le conoscenze pregresse degli studenti. Successivamente, potrebbe fornire un testo autentico in lingua inglese, come un articolo di un sito istituzionale dell’UE, da analizzare in piccoli gruppi. Ogni gruppo potrebbe avere un compito specifico (task-based learning), come identificare i diritti dei cittadini o le nuove regole per le imprese. La lezione si concluderebbe con una discussione in plenaria, dove ogni gruppo presenta i propri risultati, favorendo così lo sviluppo delle competenze di comunicazione orale e l’uso della microlingua giuridica.

I vantaggi per gli studenti sono molteplici. Innanzitutto, il CLIL permette un doppio apprendimento: si acquisiscono i contenuti specifici del diritto e, contemporaneamente, si potenziano le competenze nella lingua straniera, migliorando in particolare la fluidità e la sicurezza nell’espressione orale. Inoltre, questo approccio favorisce lo sviluppo di una mentalità multilinguistica e interculturale, essenziale nel contesto del mercato europeo. Gli studenti imparano a consultare fonti giuridiche in lingua originale e sviluppano abilità cognitive superiori, preparandosi meglio sia per percorsi universitari internazionali sia per il mondo del lavoro globale.

Hai trovato utile questo articolo? C'è un altro argomento che vorresti vedermi affrontare?

Scrivilo nei commenti qui sotto! Prendo ispirazione direttamente dai vostri suggerimenti.