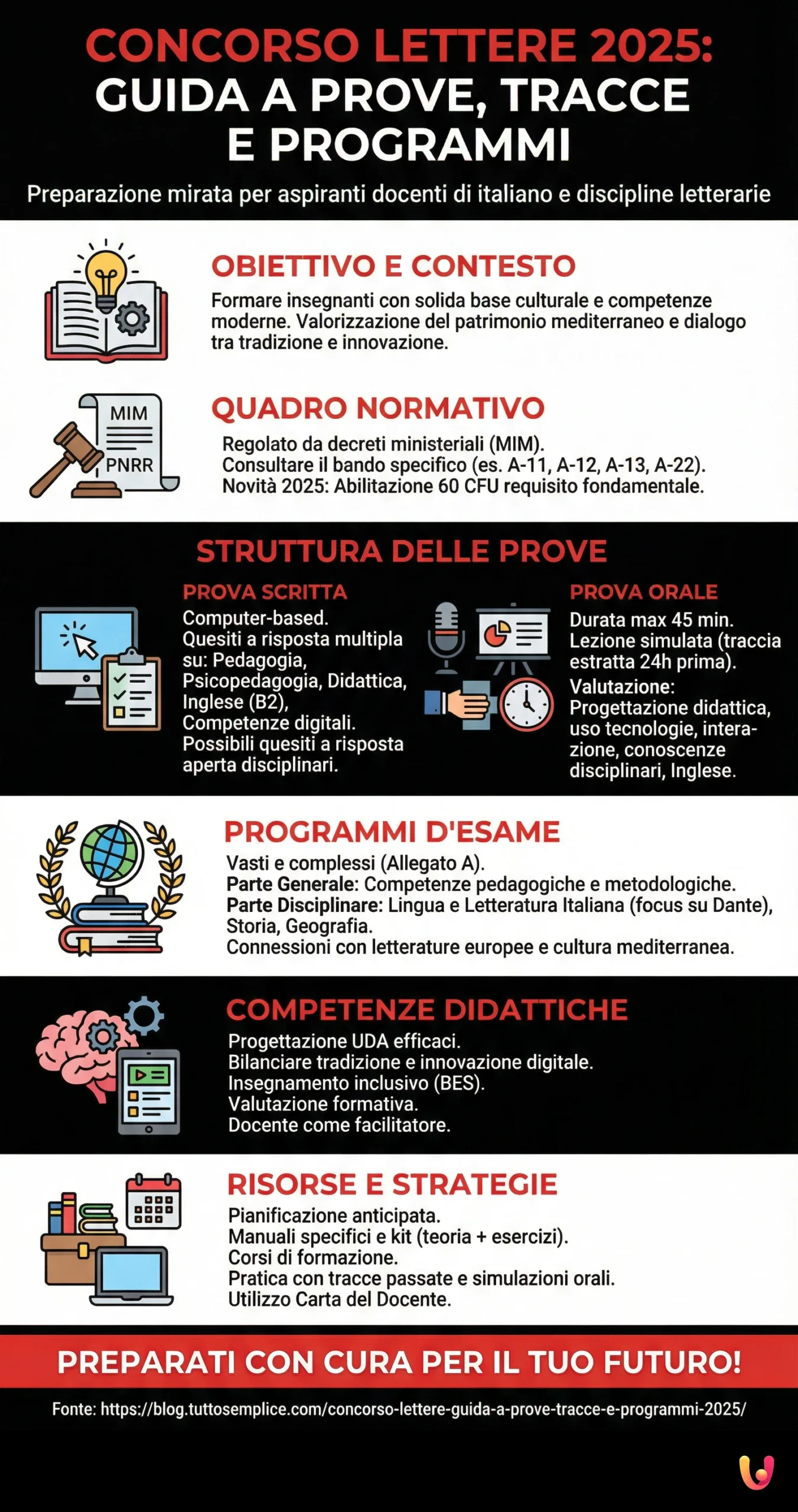

Affrontare il concorso per l’insegnamento di italiano e delle discipline letterarie rappresenta una tappa fondamentale per molti aspiranti docenti. Questo percorso richiede una preparazione mirata e una conoscenza approfondita non solo delle materie specifiche, ma anche delle metodologie didattiche più innovative. La selezione è rigorosa e mira a individuare candidati in grado di coniugare una solida base culturale con le competenze necessarie per formare le nuove generazioni, in un contesto che valorizza il patrimonio mediterraneo e promuove un dialogo costante tra tradizione e modernità.

La struttura del concorso, definita dalla normativa ministeriale, si articola in diverse prove volte a saggiare la preparazione dei candidati sotto più aspetti. Comprendere a fondo i programmi d’esame, familiarizzare con le tipologie di tracce e scegliere le risorse di studio più adeguate sono i primi passi per costruire un percorso di successo. L’obiettivo è formare insegnanti capaci di trasmettere non solo nozioni, ma anche un amore per la cultura e uno spirito critico indispensabile nella società contemporanea.

Il quadro normativo di riferimento

I concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente sono regolati da decreti ministeriali che ne definiscono ogni aspetto. Questi documenti, pubblicati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), specificano i requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande, la struttura delle prove e i criteri di valutazione. È essenziale per ogni candidato consultare attentamente il bando di riferimento per la propria classe di concorso, come la A-11 (Discipline letterarie e latino), A-12 (Discipline letterarie), A-13 (Discipline letterarie, latino e greco) e A-22 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado).

La normativa recente, influenzata anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha introdotto novità significative nei percorsi di reclutamento, con l’obiettivo di modernizzare il sistema scolastico e renderlo più in linea con gli standard europei. A partire dal 2025, ad esempio, il possesso dell’abilitazione all’insegnamento tramite i percorsi da 60 CFU diventerà un requisito fondamentale per la partecipazione ai concorsi per la scuola secondaria. Questa evoluzione normativa sottolinea la crescente importanza di una formazione iniziale completa, che integri le conoscenze disciplinari con competenze pedagogiche, psicopedagogiche e didattico-metodologiche.

Struttura delle prove concorsuali

Il percorso di selezione per diventare docente di discipline letterarie si articola tipicamente in una prova scritta e una prova orale, a cui si aggiunge la valutazione dei titoli. L’obiettivo è accertare non solo la padronanza dei contenuti, ma anche la capacità di trasmetterli efficacemente in un contesto didattico.

La prova scritta

La prova scritta, spesso computer-based, è la prima grande sfida per i candidati. Generalmente consiste in una serie di quesiti a risposta multipla volti a verificare le conoscenze in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico. A questi si aggiungono domande per accertare la conoscenza della lingua inglese (solitamente a livello B2) e le competenze digitali applicate alla didattica. Per alcune classi di concorso, la prova può includere anche quesiti a risposta aperta per valutare in modo più approfondito le conoscenze disciplinari specifiche. È fondamentale esercitarsi con le tracce dei concorsi precedenti, spesso messe a disposizione online da editori specializzati e dal stesso Ministero, per familiarizzare con la struttura dei quesiti.

La prova orale

Superata la prova scritta, si accede alla prova orale, che ha una durata massima di 45 minuti per la scuola secondaria. Questa fase è cruciale per dimostrare le proprie competenze disciplinari e didattiche. Ai candidati viene richiesto di progettare una lezione simulata su una traccia estratta 24 ore prima. Questo permette alla commissione di valutare la capacità di progettazione didattica, anche attraverso l’uso di tecnologie multimediali, e la gestione dell’interazione in aula. Durante il colloquio vengono inoltre verificate le conoscenze specifiche della disciplina, la capacità di argomentazione e la padronanza della lingua inglese. La preparazione per questa prova richiede lo studio di manuali specifici che offrono modelli di lezioni simulate e approfondimenti sulle metodologie didattiche.

Programmi d’esame: tra tradizione e innovazione

I programmi d’esame per le discipline letterarie sono vasti e complessi, richiedendo una preparazione che abbracci diversi ambiti del sapere. Essi sono definiti nell’Allegato A dei decreti concorsuali e includono una parte generale, comune a tutte le classi di concorso, e una parte disciplinare specifica.

Le discipline letterarie nel contesto europeo e mediterraneo

Il programma disciplinare per le classi di concorso A-11, A-12, A-13 e A-22 comprende lo studio approfondito della lingua e della letteratura italiana, della storia e della geografia. Un’attenzione particolare è richiesta per la letteratura italiana, da analizzare nel suo sviluppo storico dalle origini ai giorni nostri, con un focus specifico sull’esegesi della Commedia dantesca. È inoltre fondamentale comprendere il rapporto tra la letteratura italiana e quelle dei principali Paesi europei ed extraeuropei, cogliendo le connessioni tra i movimenti letterari più rappresentativi. Questo approccio mira a formare docenti consapevoli delle radici culturali comuni e capaci di inserire il patrimonio nazionale in un orizzonte più ampio, che valorizzi la cultura mediterranea come culla di civiltà.

Competenze didattiche e metodologiche

Oltre alla solida preparazione contenutistica, il concorso richiede la padronanza delle più moderne metodologie didattiche. Il candidato deve dimostrare di saper progettare Unità di Apprendimento (UDA) efficaci, che stimolino un apprendimento attivo e cooperativo. La sfida è quella di saper bilanciare la didattica tradizionale con l’innovazione, integrando le tecnologie digitali e promuovendo un insegnamento inclusivo, attento ai Bisogni Educativi Speciali (BES). La capacità di creare un ambiente di apprendimento positivo e di valutare le competenze degli studenti in modo formativo è un requisito imprescindibile. Un buon docente deve saper essere un facilitatore, guidando gli studenti nella costruzione del loro sapere in modo critico e autonomo.

Risorse e strategie per la preparazione

Una preparazione efficace al concorso richiede una pianificazione attenta e l’utilizzo di risorse di studio adeguate. Il mercato editoriale offre una vasta gamma di manuali specifici per le singole classi di concorso, che coprono sia la parte disciplinare sia le competenze pedagogiche e metodologiche. Molti di questi testi sono disponibili in kit che includono volumi per la prova scritta e orale, eserciziari con tracce svolte e software di simulazione.

È consigliabile iniziare a studiare con largo anticipo, partendo dai manuali disciplinari per consolidare le proprie conoscenze. Parallelamente, è utile frequentare corsi di formazione specifici, che offrono un supporto mirato e la possibilità di confrontarsi con altri candidati. La consultazione della normativa scolastica aggiornata e la pratica costante con le tracce dei concorsi passati sono attività imprescindibili. Infine, per la prova orale, è fondamentale esercitarsi nella progettazione di lezioni simulate, magari registrandosi per auto-valutare la propria performance e affinare le capacità espositive. Un’ottima risorsa è anche la Carta del Docente, che può essere utilizzata per l’acquisto di libri e corsi formativi.

In Breve (TL;DR)

Una guida completa alle prove del concorso per italiano e discipline letterarie, con l’analisi dei programmi, esempi di tracce e le risorse indispensabili per la preparazione.

Scopri le strategie, le risorse e gli esempi di tracce per affrontare al meglio ogni fase della selezione.

Troverai consigli pratici, riferimenti normativi e risorse utili per affrontare al meglio ogni fase del concorso, dalla prova scritta a quella orale.

Conclusioni

Il concorso per l’insegnamento delle discipline letterarie è un percorso impegnativo ma ricco di soddisfazioni, che apre le porte a una professione di fondamentale importanza sociale. Una preparazione strategica, basata su uno studio approfondito dei programmi, sulla conoscenza della normativa e sull’esercizio costante, è la chiave per affrontare le prove con sicurezza. È essenziale non solo padroneggiare i contenuti, ma anche sviluppare quelle competenze didattiche e relazionali che permettono di creare un dialogo costruttivo con gli studenti. I futuri docenti di lettere hanno il compito di custodire e trasmettere un patrimonio culturale prezioso, inserendolo in un contesto europeo e mediterraneo e sapendo coniugare la ricchezza della tradizione con le sfide dell’innovazione, per formare cittadini consapevoli e critici del domani.

Domande frequenti

Quali sono le principali classi di concorso per le discipline letterarie?

Le principali classi di concorso per l’insegnamento delle materie letterarie nella scuola secondaria italiana sono: A-11 (Discipline letterarie e latino), A-12 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado), A-13 (Discipline letterarie, latino e greco) e A-22 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado). Ogni classe di concorso ha specifici requisiti di accesso in termini di titoli di studio e crediti formativi universitari (CFU) da possedere in determinati settori scientifico-disciplinari, come dettagliato nei decreti ministeriali.

Come è strutturata la prova orale del concorso?

La prova orale ha una durata massima di 45 minuti per la scuola secondaria e mira a valutare le competenze disciplinari e didattiche del candidato. Prevede una lezione simulata su una traccia estratta 24 ore prima della prova. Durante il colloquio, la commissione accerta la padronanza dei contenuti specifici della classe di concorso, la capacità di progettazione didattica (anche con l’uso di tecnologie digitali), e le competenze nella lingua inglese, che devono essere almeno di livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. È una fase fondamentale per dimostrare di essere pronti a diventare un insegnante efficace.

Quali sono gli argomenti principali del programma d’esame?

Il programma d’esame, definito nell’Allegato A dei bandi di concorso, si divide in una parte generale e una disciplinare. La parte generale riguarda le competenze pedagogiche, psicopedagogiche e didattico-metodologiche. La parte disciplinare per le materie letterarie copre un vasto campo che include: lingua italiana (linguistica, grammatica storica), letteratura italiana (dalle origini all’età contemporanea, con particolare attenzione a Dante), storia (dall’antichità al mondo contemporaneo), e geografia (fisica e antropica). È richiesta anche la conoscenza dei rapporti tra la letteratura italiana e le principali letterature europee.

Quali risorse sono consigliate per la preparazione?

Per una preparazione completa si consiglia di utilizzare un mix di risorse. I manuali specifici per le classi di concorso, pubblicati da case editrici specializzate come Edises o Simone, sono fondamentali per lo studio teorico. È molto utile affiancare ai manuali degli eserciziari con tracce svolte e quiz commentati per familiarizzare con la tipologia di domande. Frequentare corsi di preparazione, sia online che in presenza, può offrire un supporto metodologico e l’opportunità di confronto. Infine, è cruciale consultare direttamente la normativa ufficiale e le tracce dei concorsi precedenti disponibili sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Domande frequenti

Il concorso si articola generalmente in una prova scritta e una prova orale, a cui si aggiunge la valutazione dei titoli. La prova scritta, computer-based, consiste in quesiti a risposta multipla per accertare le conoscenze in ambito pedagogico, psicopedagogico, didattico-metodologico, oltre alla conoscenza della lingua inglese (livello B2) e alle competenze digitali. La prova orale valuta la preparazione specifica sulla disciplina, la capacità di progettazione didattica e la lezione simulata.

Per accedere al concorso per le discipline letterarie (classe di concorso A-12, che accorpa la ex A-12 e A-22) è necessaria una laurea magistrale specifica (come Lettere, Storia, Filosofia). Oltre alla laurea, è richiesto il possesso di un determinato numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) in specifici settori scientifico-disciplinari (L-FIL-LET, M-GGR, L-ANT, M-STO). I requisiti possono variare leggermente in base al titolo di studio e all’anno di conseguimento, ed è fondamentale verificare le tabelle ministeriali aggiornate.

Il punteggio finale è la somma dei voti della prova scritta (massimo 100 punti), della prova orale (massimo 100 punti) e del punteggio attribuito ai titoli (massimo 50 punti). Il punteggio massimo totale è 250. Diversi titoli culturali e di servizio possono aumentare il punteggio, come il voto di laurea, il superamento di altri concorsi, dottorati di ricerca, certificazioni linguistiche (es. CLIL) e informatiche, e master di I o II livello.

Per la prova scritta, bisogna prepararsi su una parte generale comune a tutti i concorsi (pedagogia, psicologia, metodologie didattiche, inclusione, valutazione, inglese e digitale) e su una parte disciplinare specifica per le classi A-12/A-22, che include letteratura italiana, lingua italiana (grammatica, linguistica), storia e geografia. La prova orale verte sull’intero programma della classe di concorso, con un focus sulla progettazione di un’unità didattica e la capacità di insegnamento.

È possibile trovare le tracce ufficiali dei concorsi precedenti direttamente sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Inoltre, diverse case editrici specializzate in preparazione ai concorsi (come Edises, Maggioli) e portali dedicati al mondo della scuola (es. Orizzonte Scuola, Tecnica della Scuola) offrono raccolte di tracce svolte, eserciziari, quiz commentati e simulatori online per esercitarsi in vista della prova scritta.

Hai ancora dubbi su Concorso Lettere: Guida a prove, tracce e programmi 2025?

Digita qui la tua domanda specifica per trovare subito la risposta ufficiale di Google.

Hai trovato utile questo articolo? C’è un altro argomento che vorresti vedermi affrontare?

Scrivilo nei commenti qui sotto! Prendo ispirazione direttamente dai vostri suggerimenti.