In Breve (TL;DR)

Una guida completa per affrontare le prove del concorso di musica: dai programmi ufficiali alle tracce d’esame, con consigli e risorse per superare la selezione.

Troverai approfondimenti sui programmi, esempi di tracce, consigli pratici e tutte le risorse necessarie per affrontare il concorso con successo.

Troverai inoltre consigli pratici, riferimenti normativi e risorse scaricabili per massimizzare il tuo punteggio e superare ogni fase del concorso.

Il diavolo è nei dettagli. 👇 Continua a leggere per scoprire i passaggi critici e i consigli pratici per non sbagliare.

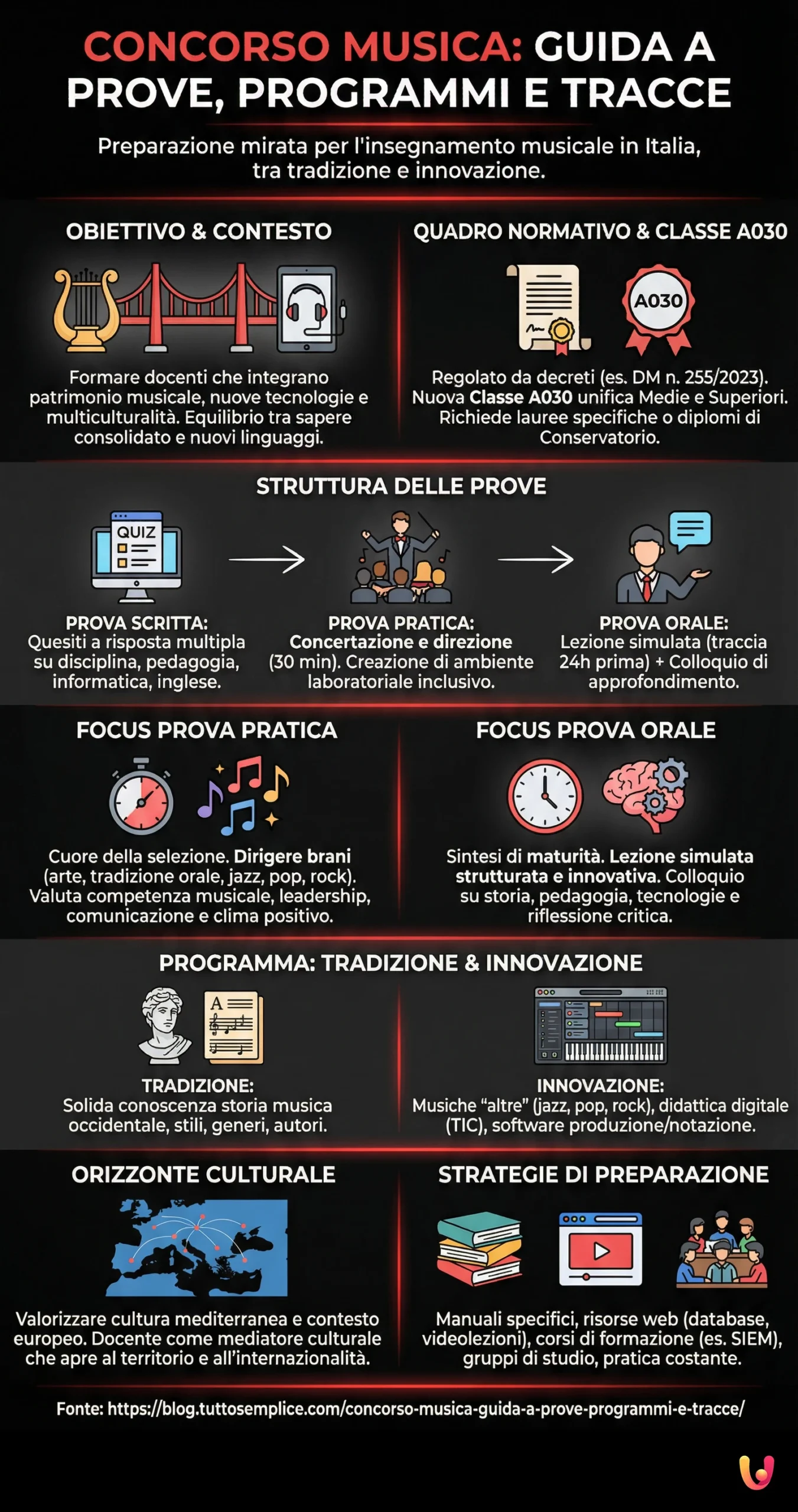

Affrontare il concorso per l’insegnamento della musica in Italia richiede una preparazione mirata e una profonda comprensione delle dinamiche che legano il sistema educativo nazionale al più ampio contesto culturale europeo e mediterraneo. Questo percorso selettivo non si limita a verificare la competenza tecnica e teorica dei candidati, ma esplora anche la loro capacità di progettare una didattica che sia al contempo radicata nella tradizione e aperta all’innovazione. L’obiettivo è formare docenti in grado di valorizzare il patrimonio musicale, integrandolo con le nuove tecnologie e le esigenze di una società multiculturale, preparando gli studenti a diventare cittadini consapevoli e partecipi della vita culturale.

La struttura concorsuale è pensata per valutare un ampio spettro di competenze. I candidati devono dimostrare non solo padronanza della propria disciplina, ma anche solide basi in pedagogia e metodologia didattica. Le prove, scritte, pratiche e orali, sono progettate per simulare situazioni reali dell’insegnamento, richiedendo la creazione di percorsi didattici inclusivi e stimolanti. La preparazione, quindi, deve andare oltre lo studio dei manuali, abbracciando una riflessione critica sul ruolo dell’educazione musicale oggi, in un equilibrio costante tra la trasmissione di un sapere consolidato e la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi.

Il quadro normativo e le classi di concorso

Il reclutamento dei docenti di musica nella scuola secondaria italiana è regolato da specifici decreti ministeriali che definiscono requisiti di accesso, programmi e modalità delle prove. Recentemente, il Decreto Ministeriale n. 255 del 22 dicembre 2023 ha introdotto un accorpamento di alcune classi di concorso, unificando la A-29 (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e la A-30 (Musica nella scuola secondaria di I grado) nella nuova classe di concorso A030 – Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado. Questo accorpamento mira a creare una figura docente con una visione più ampia e integrata del percorso musicale dello studente.

I titoli di accesso necessari per partecipare al concorso variano in base al vecchio e al nuovo ordinamento e includono lauree specifiche come Musicologia, DAMS con indirizzo musicale, o diplomi accademici di I e II livello conseguiti presso i Conservatori. Per una trattazione completa dei requisiti, è fondamentale consultare l’guida ai titoli di studio e ai CFU necessari per l’insegnamento della musica. La normativa, inoltre, stabilisce i programmi d’esame, che comprendono una parte generale comune a tutti i concorsi e una parte disciplinare specifica, incentrata sulle competenze musicali, pedagogiche e didattiche.

La struttura delle prove concorsuali

Il concorso per l’insegnamento della musica si articola in diverse fasi, pensate per accertare la preparazione completa del candidato. Generalmente, il percorso selettivo prevede una prova scritta, una prova pratica e una prova orale. La prova scritta, spesso computer-based, è composta da quesiti a risposta multipla che vertono su conoscenze disciplinari, competenze pedagogiche, psicopedagogiche e didattico-metodologiche, oltre a nozioni di informatica e lingua inglese. L’obiettivo è verificare la solida base culturale e teorica del futuro insegnante.

La prova pratica rappresenta un momento cruciale della selezione, soprattutto per le discipline musicali. Per la classe A030, questa prova può consistere nella concertazione e direzione di un semplice brano, con l’obiettivo di creare un ambiente di apprendimento laboratoriale e inclusivo. Al candidato viene richiesto di lavorare con un piccolo ensemble, dimostrando capacità gestionali, musicali e relazionali. La prova orale, infine, include la simulazione di una lezione e un colloquio approfondito sugli argomenti del programma, in cui il candidato deve dimostrare di saper integrare gli aspetti disciplinari con le tematiche educative e didattiche generali.

La prova pratica: un banco di prova per la didattica

La prova pratica è il cuore della selezione per i docenti di musica, in quanto valuta la capacità di tradurre le conoscenze teoriche in un’azione didattica efficace. La traccia, estratta a sorte, può richiedere la concertazione e direzione di un brano scelto tra diverse categorie, come musica d’arte di tradizione scritta, brani di tradizione orale, o repertori jazz, pop e rock. Questa varietà impone al candidato una versatilità culturale e metodologica, mostrando di sapersi muovere agilmente tra generi e stili diversi. La durata della prova è solitamente di 30 minuti, durante i quali bisogna illustrare le scelte didattiche, preparare l’ensemble e dirigere l’esecuzione.

Durante la prova, la commissione valuta non solo la competenza musicale, ma anche la capacità di creare un clima di lavoro positivo e inclusivo, di comunicare efficacemente con gli esecutori e di risolvere eventuali problemi tecnici o interpretativi. È fondamentale dimostrare di possedere competenze relative alla progettazione di un’unità di apprendimento, sapendo contestualizzare il brano e definire obiettivi formativi chiari. L’utilizzo di un linguaggio appropriato e la capacità di motivare il gruppo sono elementi determinanti per il successo della prova.

La prova orale e la lezione simulata

La prova orale è un momento di sintesi in cui il candidato deve dimostrare la propria maturità professionale, integrando competenze disciplinari, pedagogiche e metodologiche. Uno degli elementi centrali è la lezione simulata, la cui traccia viene estratta 24 ore prima della prova. Questo permette al candidato di preparare un intervento didattico strutturato, che deve dimostrare padronanza dei contenuti, capacità di progettazione e abilità nell’utilizzo di strategie didattiche innovative e inclusive. La lezione deve essere pensata per una specifica classe, tenendo conto delle Indicazioni Nazionali e delle esigenze degli studenti.

Il colloquio che segue la lezione simulata approfondisce i temi del programma d’esame. Le domande possono spaziare dalla storia della musica alla pedagogia musicale, dalle tecnologie per la didattica all’analisi di opere musicali. Il candidato deve dimostrare di conoscere i fondamenti della pedagogia musicale, le sue implicazioni interdisciplinari e interculturali, e di saper integrare produzione e fruizione musicale. La capacità di argomentare le proprie scelte e di riflettere criticamente sulla propria pratica educativa è essenziale per superare questa fase del concorso.

Il programma d’esame: tra tradizione e innovazione

Il programma concorsuale per la classe di concorso A030 è vasto e articolato, richiedendo una preparazione che equilibri sapientemente tradizione e innovazione. Da un lato, è richiesta una solida conoscenza della storia della musica occidentale, dalle origini ai giorni nostri, includendo i principali stili, generi, forme e autori. Dall’altro, il programma pone un forte accento sulla capacità di integrare le musiche “altre”, come quelle di tradizione orale, il jazz, il pop e il rock, che sono ormai parte integrante del panorama sonoro giovanile e dell’editoria scolastica.

L’innovazione si manifesta anche nella richiesta di competenze relative alla didattica digitale. Il candidato deve dimostrare di saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) per creare percorsi di apprendimento stimolanti e interattivi. Questo include l’uso di software per la notazione, la produzione audio, l’ascolto interattivo e la creazione di materiali didattici multimediali. L’obiettivo non è semplicemente modernizzare l’insegnamento, ma sfruttare il potenziale delle tecnologie per favorire la creatività, l’analisi critica e un approccio laboratoriale al fare musica. Per approfondire le metodologie innovative, può essere utile consultare la guida su strumenti e metodi per docenti innovativi.

Focus sulla cultura mediterranea e il contesto europeo

Un aspetto qualificante dei programmi concorsuali è l’attenzione verso la cultura musicale mediterranea e il più ampio contesto europeo. L’Italia, con il suo immenso patrimonio storico e il primato per numero di Conservatori in Europa, è chiamata a svolgere un ruolo centrale nel dialogo culturale. Ai futuri docenti è richiesto di non limitarsi a una prospettiva nazionale, ma di saper valorizzare le radici comuni e le specificità delle diverse tradizioni musicali che si affacciano sul Mediterraneo. Questo approccio favorisce l’interazione tra culture e sviluppa negli studenti una mentalità aperta e internazionale.

Il confronto con i sistemi di educazione musicale degli altri paesi europei offre spunti di riflessione e innovazione. Molti paesi europei, ad esempio, pongono grande enfasi sulle attività musicali extracurriculari e sulla collaborazione con istituzioni culturali del territorio, pratiche che anche in Italia stanno trovando sempre più spazio. Il docente di musica, quindi, non è solo un trasmettitore di sapere, ma un mediatore culturale che costruisce ponti tra la scuola, il territorio e la dimensione europea, promuovendo progetti e scambi che arricchiscono l’offerta formativa. Un esempio di come la scuola si apre al territorio è visibile nei progetti di PCTO in ambito artistico.

Risorse e strategie per la preparazione

La preparazione al concorso di musica richiede un piano di studio strutturato e l’utilizzo di risorse adeguate. Esistono numerosi manuali specifici per le classi di concorso musicali che coprono sia la parte generale sia quella disciplinare, offrendo sintesi teoriche, esempi di tracce e test di simulazione. Questi testi rappresentano una base solida da cui partire, ma devono essere integrati con lo studio di fonti più ampie, come trattati di storia della musica, saggi di pedagogia musicale e articoli di riviste specializzate.

Oltre ai libri, il web offre una vasta gamma di risorse: database di tracce ufficiali di concorsi precedenti, forum di discussione tra candidati, e videolezioni su argomenti specifici. Molti enti e associazioni, come la Società Italiana per l’Educazione Musicale (SIEM), offrono corsi di formazione e aggiornamento che possono rivelarsi preziosi. Una strategia efficace consiste nel creare gruppi di studio per confrontarsi sulle diverse parti del programma, simulare le prove pratiche e orali e condividere materiali. La pratica costante, sia nello studio teorico che nell’esecuzione e nella direzione, è la chiave per arrivare preparati al giorno delle prove.

Conclusioni

Il concorso per docenti di musica in Italia è una sfida complessa che va ben oltre la semplice verifica delle competenze tecniche. Esso rappresenta un’opportunità per i musicisti-educatori di riflettere sul proprio ruolo in un contesto educativo e culturale in continua evoluzione. La preparazione richiede dedizione, studio approfondito e una grande flessibilità mentale per navigare tra le richieste dei programmi, che spaziano dalla solida conoscenza della tradizione musicale alla padronanza delle più recenti innovazioni didattiche e tecnologiche. L’enfasi sulla cultura mediterranea e sul contesto europeo invita i futuri insegnanti a diventare promotori di un dialogo interculturale, capaci di formare studenti che siano non solo esecutori o fruitori consapevoli, ma cittadini del mondo aperti e curiosi. Superare questo concorso significa essere pronti a plasmare le future generazioni di amanti della musica, contribuendo attivamente alla vitalità culturale del Paese.

Domande frequenti

Per accedere ai concorsi per l’insegnamento di musica (come la classe di concorso A-30, che unisce la ex A-29 e A-30), è necessario possedere un titolo di studio specifico. Tra i titoli ammessi ci sono lauree in Musicologia o Discipline delle arti e della musica, diplomi di Conservatorio del vecchio ordinamento (come Canto, Composizione, Strumento) e lauree magistrali specifiche (LM-45, LM-65) con i crediti richiesti in settori artistico-musicali (L-ART/07). Oltre al titolo, è richiesta l’abilitazione all’insegnamento, che si ottiene con percorsi formativi universitari da 60 CFU.

Generalmente, il concorso prevede una prova scritta e una prova orale, che per le discipline musicali include anche una parte pratica. La prova scritta è spesso computer-based e consiste in quesiti a risposta multipla su argomenti di pedagogia, psicologia, metodologie didattiche, informatica e lingua inglese, oltre a domande specifiche sulla disciplina. La prova orale/pratica valuta le competenze disciplinari, la capacità di progettare una lezione simulata (Unità di Apprendimento) e, a seconda della classe di concorso, può consistere in una performance strumentale/vocale o nella direzione e concertazione di un brano.

I programmi d’esame dettagliati sono sempre pubblicati nell’allegato A del bando di concorso ufficiale, reperibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) o sui siti degli Uffici Scolastici Regionali (USR). Per esercitarsi, è utile consultare le tracce delle prove scritte e pratiche dei concorsi passati, che talvolta vengono pubblicate sugli stessi siti istituzionali. Esistono anche case editrici specializzate e piattaforme online che raccolgono e commentano i quesiti degli anni precedenti.

Il punteggio finale in un concorso non dipende solo dalle prove, ma anche dai titoli posseduti. Le tabelle di valutazione, allegate al bando, specificano il valore di ogni titolo. Generalmente, danno punteggio aggiuntivo: altri titoli di studio (ulteriori lauree, master di I o II livello, dottorati di ricerca), diplomi di perfezionamento (come quelli dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia), certificazioni informatiche e linguistiche (in particolare la certificazione CLIL). Anche il servizio di insegnamento prestato negli anni precedenti contribuisce ad aumentare il punteggio.

Una preparazione efficace richiede di studiare attentamente il programma ministeriale indicato nel bando. È fondamentale preparare un repertorio variegato che dimostri sia abilità tecniche che sensibilità interpretativa. Si consiglia di esercitarsi nella lettura a prima vista e di simulare le condizioni d’esame, magari con il supporto di un docente o di un tutor. La prova, infatti, non valuta solo l’esecuzione, ma anche la capacità di contestualizzare il brano e di progettarne un utilizzo didattico in una lezione simulata.

Hai trovato utile questo articolo? C'è un altro argomento che vorresti vedermi affrontare?

Scrivilo nei commenti qui sotto! Prendo ispirazione direttamente dai vostri suggerimenti.