In Breve (TL;DR)

I dazi ambientali, come il meccanismo CBAM dell’UE, sono una tassa sulle importazioni da Paesi con normative climatiche meno rigorose per contrastare il cambiamento climatico e proteggere la competitività delle imprese europee.

Analizziamo le implicazioni di questa misura, dal potenziale aumento dei prezzi per i consumatori alle sfide e opportunità per la competitività del Made in Italy.

Approfondiamo le implicazioni di questa misura per la competitività delle imprese europee e per i costi che ricadranno sui consumatori finali.

Il diavolo è nei dettagli. 👇 Continua a leggere per scoprire i passaggi critici e i consigli pratici per non sbagliare.

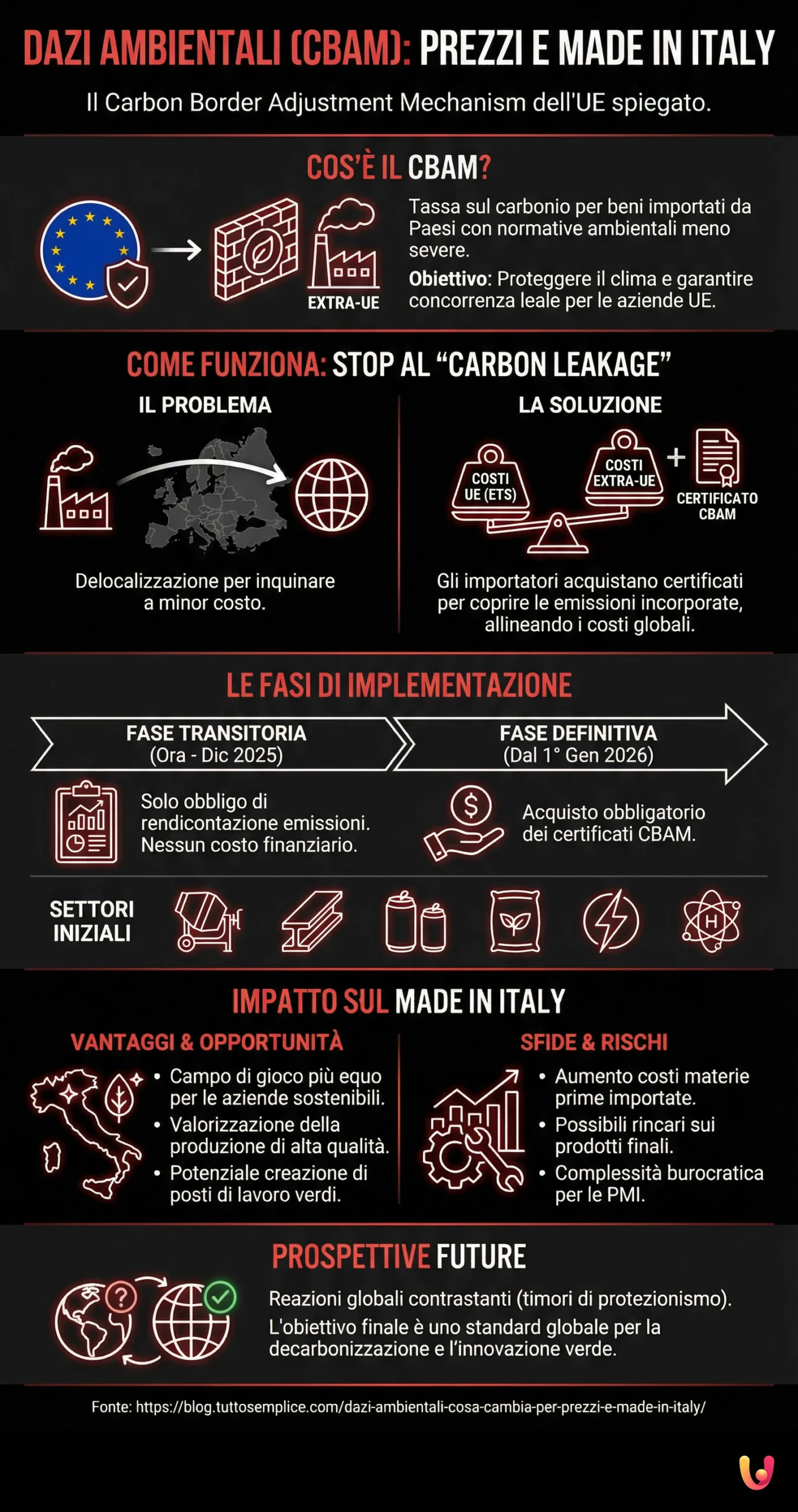

L’Unione Europea ha introdotto una misura destinata a cambiare le regole del commercio globale: il dazio ambientale alle frontiere. Noto tecnicamente come CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), questo strumento rappresenta una vera e propria tassa sul carbonio applicata ai beni importati da Paesi con normative ambientali meno severe. L’obiettivo è duplice: proteggere il clima e garantire una concorrenza leale per le aziende europee, che già sostengono costi significativi per ridurre il proprio impatto ambientale. In un mondo dove la sostenibilità è sempre più centrale, questa iniziativa segna una svolta, con implicazioni dirette per le imprese, i consumatori e l’iconico marchio del Made in Italy.

Questa nuova frontiera della politica commerciale non è solo una questione tecnica per addetti ai lavori, ma un cambiamento che toccherà la vita di tutti i giorni. Dal costo dei materiali da costruzione a quello di alcuni beni di consumo, l’impatto si farà sentire. Per l’Italia, Paese trasformatore per eccellenza, si aprono scenari complessi, fatti di sfide e opportunità. Comprendere come funziona questo meccanismo è fondamentale per navigare il futuro del mercato europeo e globale.

Capire il CBAM: Il Dazio Ambientale Europeo

Il CBAM, acronimo di Carbon Border Adjustment Mechanism, è la risposta dell’UE al problema del “carbon leakage” o “rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”. Questo fenomeno si verifica quando le aziende europee, per evitare i costi legati alle severe politiche climatiche dell’Unione, spostano la produzione in Paesi dove inquinare costa meno. Il risultato è una perdita di competitività per le imprese che restano in Europa e nessun beneficio reale per il clima, poiché le emissioni vengono semplicemente delocalizzate. Il CBAM mira a risolvere questa stortura, imponendo un prezzo sul carbonio emesso per produrre determinati beni importati nell’UE. In pratica, chi importa dovrà acquistare appositi “certificati CBAM” per coprire le emissioni contenute nei prodotti, allineando i costi di produzione extra-UE a quelli europei.

Questo strumento non nasce come una misura protezionistica tradizionale, ma come un dazio con finalità ambientali. Il suo scopo è estendere gli standard climatici europei oltre i confini dell’Unione, incentivando i partner commerciali ad adottare pratiche più sostenibili. L’idea di fondo è semplice: creare un mercato globale più equo, dove la competitività non si basi sul “dumping ecologico”, ovvero sulla convenienza di produrre in luoghi con meno tutele per l’ambiente. In questo modo, si proteggono le aziende virtuose e si spinge il mondo intero verso una transizione verde.

Go Bravo

Cambia ora la tua vita finanziaria!

È giunto il momento di guardare verso il futuro e tornare ad inseguire i tuoi sogni. Con Bravo puoi farlo!

Lavoriamo per estinguere i tuoi debiti con lo sconto più alto!

Woolsocks

Inizia subito a risparmiare e guadagnare con Woolsocks!

Ottieni rimborsi dai tuoi acquisti!

Risparmia 300€ all’anno con Woolsocks!

Ci sono tanti modi per risparmiare, ed uno di questi è fare acquisti con la funzione cashback!

Moneyfarm

Investi senza compromessi!

In Moneyfarm, vogliamo il meglio, senza compromessi, per i tuoi investimenti. Una piattaforma digitale e un team di consulenza sempre al tuo fianco.

Scegli come preferisci che venga gestito il tuo investimento.

Investi con l’aiuto di esperti!

Le Fasi di Implementazione: Cosa Aspettarci e Quando

L’introduzione del CBAM è graduale e segue un calendario preciso per permettere alle imprese di adattarsi. Una fase transitoria è iniziata il 1° ottobre 2023 e si concluderà il 31 dicembre 2025. Durante questo periodo, gli importatori non devono ancora sostenere costi finanziari, ma hanno l’obbligo di raccogliere e comunicare trimestralmente i dati sulle emissioni incorporate nelle merci che introducono nel mercato UE. Questa fase iniziale serve come periodo di apprendimento per tutti gli attori coinvolti e per raccogliere informazioni utili a perfezionare il sistema.

La fase definitiva prenderà il via il 1° gennaio 2026. A partire da questa data, gli importatori dovranno acquistare e restituire un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni dichiarate per l’anno precedente. I settori inizialmente coinvolti sono quelli ad alta intensità di carbonio e a maggior rischio di delocalizzazione: cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, idrogeno ed elettricità. La scelta di questi settori non è casuale, poiché rappresentano una quota significativa delle emissioni industriali. L’elenco potrebbe essere ampliato in futuro per includere altri prodotti.

L’Impatto sull’Italia e sul Mercato Europeo

Vantaggi per il Made in Italy

Il dazio ambientale rappresenta una grande opportunità per valorizzare e proteggere il Made in Italy. Le imprese italiane, soprattutto nei settori manifatturieri di alta qualità, sono già soggette a standard ambientali rigorosi e ai costi del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS). Il CBAM crea un campo da gioco più equo, assicurando che anche i prodotti importati da Paesi con normative meno severe paghino un prezzo per il loro impatto climatico. Questo meccanismo premia l’efficienza e la sostenibilità, caratteristiche in cui molte aziende italiane eccellono, come nel caso della produzione di acciaio con forni elettrici che utilizzano rottami riciclati. Secondo alcune analisi, l’effetto combinato di ETS e CBAM potrebbe addirittura creare fino a 13.000 nuovi posti di lavoro netti in Italia nei settori interessati.

Le Sfide per le Imprese e i Consumatori

Nonostante le opportunità, il CBAM presenta anche delle sfide significative. Le aziende che importano materie prime e semilavorati dai settori coinvolti potrebbero affrontare un aumento dei costi di approvvigionamento. Questo rincaro rischia di trasferirsi a cascata lungo la filiera produttiva, con un potenziale impatto sui prezzi al consumo di diversi prodotti finali. A ciò si aggiunge la complessità burocratica: le imprese, specialmente le PMI, dovranno adeguarsi a nuovi obblighi di monitoraggio e rendicontazione delle emissioni, un processo che può essere oneroso. Si tratta di una complessità paragonabile a quella della gestione dei dazi tradizionali, che richiede competenze specifiche e un’attenta pianificazione.

Tradizione Mediterranea e Innovazione Verde

Il CBAM può essere interpretato come un ponte tra la tradizione e l’innovazione, due pilastri della cultura mediterranea e italiana. La nostra tradizione è fatta di produzioni di alta qualità, di un forte legame con il territorio e di un’economia basata sulla trasformazione. L’innovazione richiesta oggi è quella “verde”, che spinge verso processi produttivi più puliti e sostenibili. Questo dazio ambientale, uno strumento decisamente innovativo, agisce per difendere il valore della produzione locale e sostenibile dalla concorrenza globale basata solo sul prezzo più basso. È un modo per affermare che la qualità di un prodotto non dipende solo dalle sue caratteristiche finali, ma anche da come è stato realizzato.

In questo senso, la politica ambientale europea si allinea a un concetto più ampio di sovranità, anche alimentare, che valorizza le filiere locali e la resilienza. L’agricoltura e l’industria manifatturiera, settori chiave per l’Italia, sono chiamate a integrare la sostenibilità come un elemento intrinseco del proprio valore. Il dazio ambientale diventa così un incentivo strategico per accelerare questa transizione, trasformando un obbligo normativo in un vantaggio competitivo. In fondo, proteggere l’ambiente significa anche tutelare quel patrimonio di saperi e sapori che definisce la nostra identità, come dimostrano i progetti che legano la dieta mediterranea alla longevità e alla biodiversità.

Le Reazioni Globali e le Prospettive Future

L’introduzione del CBAM non è passata inosservata sulla scena internazionale. Molti partner commerciali dell’UE, in particolare le economie emergenti, hanno espresso preoccupazione, temendo che il meccanismo possa agire come una forma di protezionismo mascherato. La critica principale è che la misura potrebbe penalizzare le loro industrie e ostacolare lo sviluppo economico, aumentando i costi delle esportazioni verso l’Europa. Esiste il rischio di nuove guerre commerciali e di ritorsioni, un tema delicato in un contesto geopolitico già teso. Tuttavia, l’UE sostiene che il CBAM è conforme alle regole dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) perché non discrimina tra produttori, ma si basa unicamente sulle emissioni di carbonio.

Guardando al futuro, il successo del CBAM potrebbe spingere altri Paesi ad adottare sistemi di tassazione del carbonio simili, creando uno standard globale per la sostenibilità. L’UE ha già previsto una revisione del meccanismo prima della sua piena entrata in vigore, e l’Italia sta spingendo per semplificarlo e renderlo più efficace nel proteggere le proprie filiere strategiche. L’obiettivo finale è ambizioso: incoraggiare una decarbonizzazione a livello mondiale, rendendo il prezzo del carbonio un elemento riconosciuto del commercio internazionale e trasformando la sfida climatica in un’opportunità di innovazione e crescita equa per tutti.

Conclusioni

Il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM) è molto più di un semplice dazio. È uno strumento strategico con cui l’Unione Europea intende guidare la transizione ecologica globale, proteggendo al contempo la competitività delle proprie imprese. Per l’Italia e il suo tessuto produttivo, il CBAM rappresenta una doppia sfida: da un lato, l’aumento dei costi per le materie prime importate e nuovi oneri burocratici; dall’altro, una storica opportunità per proteggere il Made in Italy e premiare le aziende che hanno già investito in sostenibilità e innovazione.

In un mondo che deve fare i conti con l’emergenza climatica, questa misura spinge verso un modello di sviluppo dove il valore di un prodotto include anche il suo costo ambientale. La strada è complessa e richiederà un continuo dialogo tra istituzioni, imprese e partner internazionali. Tuttavia, per un Paese come l’Italia, che ha fatto della qualità e della tradizione i suoi marchi di fabbrica, abbracciare l’innovazione verde non è solo una necessità, ma la via maestra per continuare a competere e prosperare nel mercato del futuro.

Domande frequenti

I dazi ambientali, o più correttamente il “Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere” (CBAM), sono una sorta di tassa introdotta dall’Unione Europea. L’obiettivo è applicare un costo alle importazioni di beni provenienti da Paesi con norme ambientali meno severe. In pratica, si fa pagare il carbonio emesso per produrre quei beni, proprio come già accade per le aziende europee, garantendo una concorrenza più leale e spingendo i produttori extra-UE a inquinare di meno.

È possibile che ci sia un impatto sui prezzi finali di alcuni prodotti. Il CBAM impone un costo aggiuntivo sulle merci importate ad alta intensità di carbonio. Questo aumento dei costi di importazione potrebbe essere trasferito sui consumatori. L’obiettivo a lungo termine, però, è incentivare una produzione globale più pulita, che potrebbe stabilizzare i costi e ridurre i rischi economici legati al cambiamento climatico.

L’Unione Europea ha deciso di iniziare con un numero limitato di settori, quelli considerati a maggior rischio di “fuga di carbonio”. I primi prodotti interessati dal dazio ambientale sono cemento, ferro, acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno. In futuro, è previsto che l’elenco possa essere ampliato per includere altri beni.

Questa misura è una parte fondamentale del “Green Deal” europeo, il piano per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. L’UE vuole evitare il cosiddetto “carbon leakage” (rilocalizzazione delle emissioni), un fenomeno per cui le aziende europee, per sfuggire ai costi ambientali, spostano la produzione in Paesi con regole meno rigide, vanificando gli sforzi climatici. Il CBAM assicura che gli obiettivi di riduzione delle emissioni dell’UE non vengano compromessi dalle importazioni.

Per le imprese italiane, l’impatto sarà duplice. Da un lato, le aziende che importano materie prime come acciaio o alluminio dai Paesi extra-UE dovranno sostenere i costi dei nuovi certificati CBAM a partire dal 2026. Dall’altro, le aziende produttrici italiane saranno più tutelate dalla concorrenza di importazioni a basso costo ma ad alto impatto ambientale, creando condizioni di mercato più eque. Questo potrebbe incentivare la competitività delle produzioni italiane più sostenibili.

Hai trovato utile questo articolo? C'è un altro argomento che vorresti vedermi affrontare?

Scrivilo nei commenti qui sotto! Prendo ispirazione direttamente dai vostri suggerimenti.