In Breve (TL;DR)

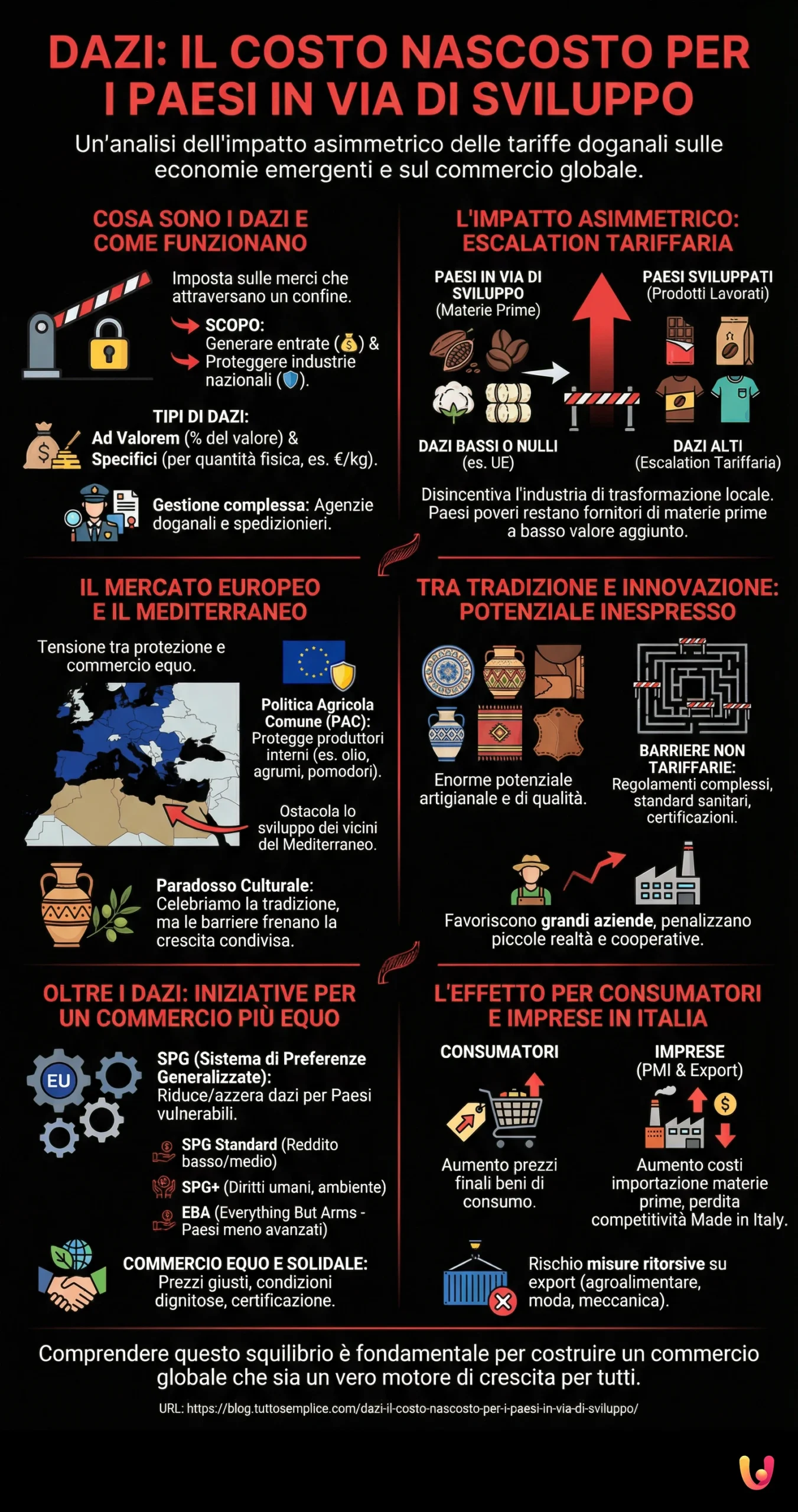

I dazi imposti dalle nazioni ricche possono rappresentare un serio ostacolo allo sviluppo economico dei paesi più poveri, con ripercussioni sull’intera economia mondiale.

Queste misure, presentate come strumenti di protezione economica, si traducono spesso in un costo nascosto per i Paesi in via di sviluppo, frenandone il potenziale di crescita.

Questo squilibrio non solo limita le opportunità di crescita delle nazioni emergenti, ma alimenta anche l’instabilità economica su scala globale.

Il diavolo è nei dettagli. 👇 Continua a leggere per scoprire i passaggi critici e i consigli pratici per non sbagliare.

Quando acquistiamo una tavoletta di cioccolato, una maglietta di cotone o un oggetto di artigianato esotico, raramente pensiamo al lungo viaggio che quel prodotto ha compiuto. Un viaggio non solo fisico, ma anche economico, segnato da regole complesse e spesso invisibili ai nostri occhi. Tra queste, i dazi doganali giocano un ruolo cruciale. Non sono solo una tassa, ma uno strumento di politica economica con un impatto profondo e spesso asimmetrico, che può determinare il successo o il fallimento delle economie più fragili. Questo articolo esplora come i dazi imposti dai mercati ricchi, come quello europeo, influenzino i Paesi in via di sviluppo, analizzando il contesto italiano e mediterraneo in un delicato equilibrio tra protezione, tradizione e innovazione.

L’obiettivo è far luce su un meccanismo che, pur sembrando distante, tocca la nostra vita quotidiana e plasma le dinamiche globali. Comprendere questo squilibrio non è solo una questione economica, ma anche etica e culturale, che ci interroga sul tipo di mondo interconnesso che vogliamo costruire. Un mondo dove il commercio sia davvero un motore di crescita per tutti e non un percorso a ostacoli per chi parte svantaggiato.

Cosa sono i dazi e come funzionano

Un dazio doganale è un’imposta applicata sulle merci che attraversano un confine nazionale. Lo scopo dichiarato è solitamente duplice: generare entrate per lo Stato e proteggere le industrie nazionali dalla concorrenza estera. Esistono principalmente due tipi di dazi: ad valorem, calcolati come percentuale del valore della merce, e specifici, basati su una quantità fisica (ad esempio, euro per chilogrammo). La gestione di queste tariffe è affidata alle agenzie doganali, che si occupano di classificare le merci e riscuotere le imposte dovute. Si tratta di una procedura complessa che richiede spesso l’intervento di figure specializzate, come lo spedizioniere doganale, per garantire il corretto espletamento delle pratiche. Sebbene l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) lavori per ridurre e armonizzare queste barriere, i dazi rimangono uno strumento potente nelle mani dei governi.

Go Bravo

Cambia ora la tua vita finanziaria!

È giunto il momento di guardare verso il futuro e tornare ad inseguire i tuoi sogni. Con Bravo puoi farlo!

Lavoriamo per estinguere i tuoi debiti con lo sconto più alto!

Woolsocks

Inizia subito a risparmiare e guadagnare con Woolsocks!

Ottieni rimborsi dai tuoi acquisti!

Risparmia 300€ all’anno con Woolsocks!

Ci sono tanti modi per risparmiare, ed uno di questi è fare acquisti con la funzione cashback!

Moneyfarm

Investi senza compromessi!

In Moneyfarm, vogliamo il meglio, senza compromessi, per i tuoi investimenti. Una piattaforma digitale e un team di consulenza sempre al tuo fianco.

Scegli come preferisci che venga gestito il tuo investimento.

Investi con l’aiuto di esperti!

L’impatto asimmetrico: un gioco a regole diverse

Il vero problema emerge quando si analizza come e a quali prodotti vengono applicati i dazi. Spesso, i Paesi sviluppati, inclusa l’Unione Europea, applicano dazi molto bassi o nulli sulle materie prime provenienti dai Paesi in via di sviluppo, come cacao, caffè o cotone grezzo. Tuttavia, impongono tariffe significativamente più alte sui prodotti lavorati o finiti, come cioccolato, caffè tostato o abbigliamento. Questo fenomeno, noto come escalation tariffaria, crea un potente disincentivo per le nazioni più povere a sviluppare una propria industria di trasformazione. In pratica, è come incoraggiare un agricoltore a vendere il grano, ma penalizzarlo pesantemente se prova a vendere la farina o, peggio ancora, il pane. Di conseguenza, i Paesi in via di sviluppo rimangono intrappolati nel ruolo di semplici fornitori di materie prime a basso valore aggiunto, vedendo soffocato sul nascere il loro potenziale industriale e la possibilità di creare posti di lavoro qualificati.

Il mercato europeo e la cultura mediterranea

Nel contesto del mercato unico europeo e dei rapporti con i vicini del Mediterraneo, questa dinamica assume contorni particolari. L’Italia, con la sua ricca tradizione agricola e artigianale, si trova in una posizione ambivalente. Da un lato, le politiche commerciali dell’UE, come la Politica Agricola Comune (PAC), mirano a proteggere i produttori interni da una concorrenza considerata a basso costo. Dazi su prodotti come olio d’oliva, agrumi o pomodori provenienti da Paesi nordafricani servono a tutelare le produzioni italiane, spagnole e greche. Dall’altro lato, questa protezione crea un paradosso culturale: celebriamo la ricchezza della cultura mediterranea, ma le nostre barriere commerciali possono ostacolare lo sviluppo economico proprio di quei Paesi che condividono con noi questo patrimonio. Si crea così una tensione tra la difesa delle nostre eccellenze, come i prodotti DOP, e la necessità di un commercio più equo che non penalizzi i nostri vicini.

Tra tradizione e innovazione: il potenziale inespresso

I Paesi in via di sviluppo, specialmente nell’area mediterranea e africana, possiedono un enorme potenziale inespresso. Le loro produzioni artigianali, come le ceramiche tunisine, i tessuti e i prodotti in pelle marocchini, rappresentano un connubio unico di tradizione e qualità. Tuttavia, queste merci faticano a entrare nel mercato europeo non solo per i dazi, ma anche per le cosiddette barriere non tariffarie. Si tratta di un insieme di regolamenti complessi, standard sanitari e fitosanitari, e procedure di certificazione che per un piccolo produttore o una cooperativa possono risultare insormontabili. Queste barriere, pur essendo giustificate da esigenze di sicurezza e qualità per i consumatori europei, finiscono per favorire le grandi aziende strutturate, a scapito delle piccole realtà produttive. Questo scenario pone una sfida notevole, specialmente per le piccole e medie imprese che si chiedono come affrontare i dazi doganali per competere sul mercato globale.

Oltre i dazi: le iniziative per un commercio più equo

Consapevole di questi squilibri, l’Unione Europea ha sviluppato strumenti per favorire un accesso agevolato al proprio mercato per le nazioni più vulnerabili. Il principale è il Sistema di Preferenze Generalizzate (SPG), che riduce o azzera i dazi per i Paesi in via di sviluppo. Questo sistema si articola in tre regimi: l’SPG standard, per i Paesi a basso e medio reddito; l’SPG+, che offre tariffe ancora più basse a chi ratifica e attua convenzioni internazionali su diritti umani, lavoro e ambiente; e l’iniziativa “Everything But Arms” (EBA), che garantisce accesso a dazio e quota zero per tutti i prodotti (tranne armi e munizioni) provenienti dai Paesi meno avanzati. Sebbene queste iniziative rappresentino un passo importante, la loro efficacia è talvolta limitata dalla complessità delle regole di origine e dalla possibilità di sospensione in caso di violazioni. Parallelamente, cresce il ruolo del commercio equo e solidale, un modello che, attraverso la certificazione, garantisce prezzi giusti e condizioni di lavoro dignitose.

L’effetto per i consumatori e le imprese in Italia

Le politiche daziarie non hanno conseguenze solo sui Paesi esportatori, ma si riflettono direttamente anche sull’economia italiana e sulle nostre tasche. L’imposizione di dazi globali, come quelli recenti nel contesto delle tensioni commerciali con gli USA, può portare a un aumento dei prezzi finali dei beni di consumo. Questo non riguarda solo i prodotti finiti, ma anche le imprese italiane, specialmente le PMI, che importano materie prime o componenti da Paesi extra-UE per le loro produzioni. Un aumento dei costi di importazione si traduce in una perdita di competitività per il Made in Italy. D’altra parte, anche l’export italiano può essere penalizzato da misure ritorsive, con settori chiave come l’agroalimentare, la moda e la meccanica che rischiano di subire gravi danni. Per questo, la ricerca di un equilibrio commerciale e la diversificazione dei mercati diventano strategie cruciali per la stabilità economica nazionale.

Conclusioni

I dazi doganali sono molto più di una semplice voce di costo nel commercio internazionale. Rappresentano uno strumento di potere economico che, se non gestito con equità, crea un impatto asimmetrico, penalizzando proprio le nazioni che avrebbero più bisogno di un accesso libero ai mercati per crescere. L’analisi del contesto europeo e italiano rivela un profondo paradosso: da un lato, una crescente sensibilità culturale verso la tradizione e l’autenticità dei prodotti provenienti dai Paesi del Sud del mondo; dall’altro, politiche protezionistiche che ne ostacolano lo sviluppo. Superare questo squilibrio richiede un approccio che vada oltre la semplice rimozione delle tariffe. È necessario promuovere la trasparenza, semplificare le normative e investire in programmi di cooperazione che aiutino i piccoli produttori a soddisfare gli standard internazionali. Bilanciare la protezione delle economie interne con il dovere di promuovere uno sviluppo globale sostenibile non è solo una sfida economica, ma un imperativo culturale ed etico per il futuro.

Domande frequenti

I dazi sono imposte applicate sulle merci quando attraversano un confine nazionale. Per i Paesi in via di sviluppo, i dazi imposti dalle nazioni ricche possono rappresentare un ostacolo significativo. Se un paese europeo, come l’Italia, applica dazi elevati su prodotti agricoli o tessili provenienti da un paese africano, il costo di quei prodotti sul mercato europeo aumenta. Questo li rende meno competitivi rispetto ai prodotti locali o di altre nazioni, limitando le esportazioni del paese in via di sviluppo, riducendo le sue entrate e ostacolando la crescita economica e la creazione di posti di lavoro.

Sì, l’Unione Europea adotta il cosiddetto ‘Sistema di Preferenze Generalizzate’ (SPG). Questo sistema permette ai paesi in via di sviluppo vulnerabili di esportare i loro prodotti verso l’UE pagando dazi ridotti o nulli. Esistono tre regimi: ‘SPG Standard’ che riduce i dazi, ‘SPG+’ che li azzera per i paesi che rispettano convenzioni su diritti umani e ambiente, e ‘Tutto tranne le armi’ (Everything But Arms – EBA) che garantisce accesso senza dazi e quote ai paesi meno sviluppati. L’obiettivo è favorire la loro integrazione nell’economia globale.

La questione è complessa. Da un lato, i dazi su prodotti come olio d’oliva o agrumi provenienti da Paesi del Nord Africa possono proteggere i produttori italiani dalla concorrenza a basso costo, sostenendo l’agricoltura locale e le tradizioni. D’altro canto, possono limitare la scelta per i consumatori e aumentare i prezzi. Inoltre, queste politiche possono avere ripercussioni geopolitiche, influenzando le relazioni con i Paesi vicini del Mediterraneo, che sono partner commerciali strategici e le cui economie sono spesso dipendenti dall’export agricolo verso l’Europa.

Assolutamente. Il costo del dazio pagato alla dogana viene quasi sempre trasferito sul prezzo finale del prodotto che acquisti. Se compri un prodotto artigianale o un alimento da un Paese in via di sviluppo, una parte del prezzo è determinata dalle tariffe di importazione. Politiche di dazi bassi o nulli, come quelle del sistema SPG dell’UE, possono rendere questi prodotti più accessibili per te e, allo stesso tempo, sostenere direttamente l’economia del produttore nel suo paese d’origine. Al contrario, dazi elevati possono aumentare il costo della vita.

Nel lungo periodo, dazi elevati e asimmetrici possono rallentare la crescita economica globale, deprimere gli investimenti e danneggiare le esportazioni. Se i Paesi in via di sviluppo non riescono a esportare e crescere, si accentuano le disuguaglianze globali e l’instabilità. Per l’Europa e l’Italia, questo può tradursi in una riduzione delle opportunità di mercato, poiché la capacità di acquisto di questi paesi rimane limitata. Inoltre, si rischia di innescare guerre commerciali e ritorsioni, creando un clima di incertezza che danneggia tutte le economie interconnesse, comprese quelle più sviluppate.

Hai trovato utile questo articolo? C'è un altro argomento che vorresti vedermi affrontare?

Scrivilo nei commenti qui sotto! Prendo ispirazione direttamente dai vostri suggerimenti.