Nell’era digitale, dove le informazioni viaggiano alla velocità della luce, distinguere il vero dal falso è diventato un esercizio quotidiano di fondamentale importanza. Fake news e catene di Sant’Antonio intasano le nostre chat e i feed dei social media, creando un rumore di fondo che può essere non solo fastidioso, ma anche pericoloso. Questo fenomeno non conosce confini e si insinua nelle conversazioni di famiglie, amici e colleghi, sfruttando spesso la nostra emotività e i nostri pregiudizi. Imparare a riconoscere e a fermare la diffusione di queste false notizie è un atto di responsabilità civica e di igiene digitale, essenziale per proteggere noi stessi e la nostra comunità.

In Italia, come nel resto dell’area mediterranea, il tessuto sociale forte e le tradizioni radicate possono involontariamente favorire la rapida propagazione di questi messaggi. Una notizia condivisa da un parente o da un amico fidato viene spesso percepita come più attendibile. L’obiettivo di questo articolo è fornire strumenti pratici e una maggiore consapevolezza per navigare con sicurezza nel mare magnum dell’informazione online, valorizzando l’innovazione tecnologica senza perdere il senso critico che la nostra cultura ci ha sempre insegnato.

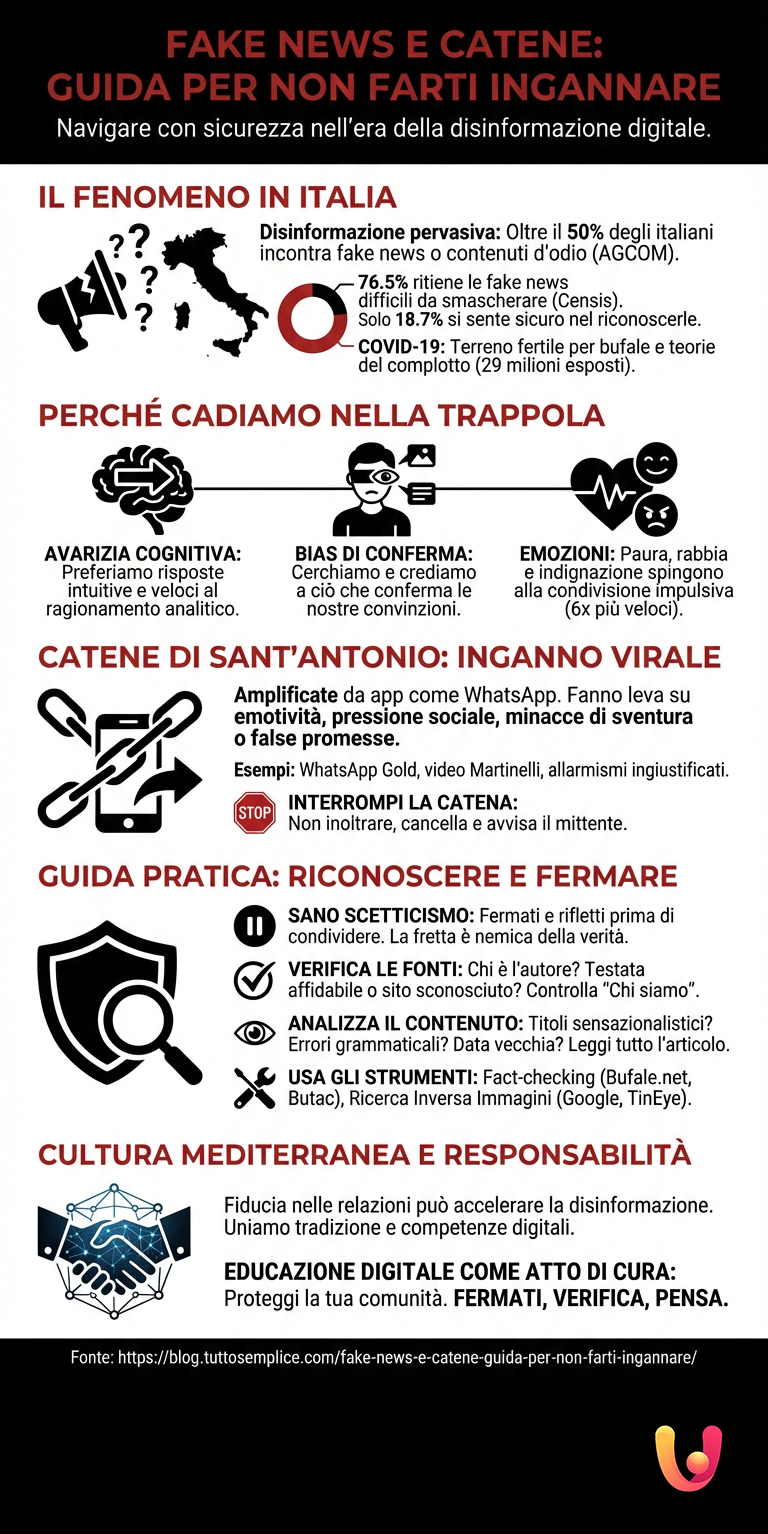

Il fenomeno della disinformazione in Italia

La diffusione della disinformazione online è un problema pervasivo in Italia. Secondo un recente rapporto AGCOM, oltre la metà degli italiani si è imbattuta in contenuti d’odio o fake news. Nonostante una crescente preoccupazione, molti non si sentono adeguatamente preparati a difendersi. Un’indagine del Censis rivela che il 76,5% degli italiani ritiene le notizie false sempre più sofisticate e difficili da smascherare, e solo una minoranza (18,7%) si sente sicura di poterle riconoscere immediatamente. Questo dato è allarmante, soprattutto se si considera che la maggior parte della popolazione (62,9%) utilizza più di tre fonti per informarsi, prevalentemente online. I giovani, in particolare, pur essendo nativi digitali, sono tra i più esposti al rischio.

La pandemia di COVID-19 ha rappresentato un terreno fertile per la proliferazione di bufale, con 29 milioni di italiani che hanno dichiarato di aver incontrato notizie false sul web durante l’emergenza sanitaria. La comunicazione in quel periodo è stata percepita come confusa e ansiogena, alimentando teorie complottiste e narrazioni basate sulla paura. Questo scenario evidenzia la necessità di un’educazione digitale diffusa, che fornisca a tutti i cittadini, indipendentemente dall’età o dal livello di istruzione, gli strumenti per un approccio critico e consapevole all’informazione.

Perché cadiamo nella trappola delle fake news

La nostra mente, per sua natura, tende a cercare scorciatoie. Questo meccanismo, noto come “avarizia cognitiva”, ci porta a preferire risposte intuitive e automatiche piuttosto che impegnarci in un ragionamento analitico, che richiede più sforzo. Le fake news fanno leva proprio su questo, mescolando verità e bugie per apparire credibili. Un altro fattore cruciale è il bias di conferma, la tendenza a cercare e credere alle informazioni che confermano le nostre convinzioni preesistenti, ignorando quelle che le contraddicono. Questo ci rende particolarmente vulnerabili a notizie che risuonano con la nostra visione del mondo, indipendentemente dalla loro veridicità.

Le emozioni giocano un ruolo determinante. Le notizie false spesso sfruttano sentimenti come paura, rabbia o indignazione per catturare l’attenzione e spingere alla condivisione impulsiva. Uno studio ha dimostrato che le notizie false si diffondono sei volte più velocemente di quelle vere proprio perché fanno leva sulle emozioni. Inoltre, la condivisione di notizie sui social media può avere una funzione “fatica”, ovvero serve a stabilire e mantenere contatti sociali più che a informare. Condividere una notizia diventa un atto per sentirsi parte di una comunità, anche a costo di diffondere informazioni non verificate.

Catene di Sant’Antonio: tradizione e inganno digitale

Le catene di Sant’Antonio non sono un’invenzione moderna; esistono da molto prima di internet, ma app di messaggistica come WhatsApp ne hanno amplificato la diffusione in modo esponenziale. Nate come richieste di preghiera, oggi hanno assunto forme diverse e spesso insidiose. Possono presentarsi come messaggi portafortuna, minacce di sventura se non si inoltra il messaggio, o notizie allarmistiche create ad arte per diventare virali. Spesso contengono informazioni false su presunti pericoli, come truffe o rischi per la salute, causando panico ingiustificato. Un esempio classico è la bufala di “WhatsApp Gold” o del video “Martinelli”, che periodicamente tornano a circolare.

Questi messaggi fanno leva sull’emotività e sulla pressione sociale, spingendo soprattutto i più giovani e vulnerabili a inoltrarli per paura delle conseguenze minacciate o per conformarsi al gruppo. È fondamentale interrompere subito la catena, cancellando il messaggio e, se necessario, informando chi lo ha inviato della sua natura ingannevole. Piattaforme come WhatsApp hanno introdotto contromisure, come l’etichetta “Inoltrato” e limiti alla condivisione nei gruppi, per arginare il fenomeno, ma la consapevolezza dell’utente resta la difesa principale.

Guida pratica per riconoscere e fermare la disinformazione

Sviluppare un sano scetticismo è il primo passo per difendersi dalla disinformazione. Non tutto ciò che leggiamo online, anche se condiviso da persone di cui ci fidiamo, è vero. È importante fermarsi un attimo a riflettere prima di credere e, soprattutto, prima di condividere. Un approccio critico ci permette di mettere in discussione ciò che leggiamo e di attivare un processo di verifica. Ricorda che la fretta è nemica della verità; dedicare qualche minuto in più all’analisi di una notizia può fare la differenza tra essere uno strumento inconsapevole di disinformazione e un cittadino informato.

Verifica le fonti: il primo passo fondamentale

La prima domanda da porsi di fronte a una notizia è: chi l’ha scritta? Controlla sempre l’autorevolezza della fonte. Si tratta di una testata giornalistica nota e rispettabile o di un sito sconosciuto dal nome altisonante? Spesso i siti di fake news imitano la grafica dei portali di informazione famosi per trarre in inganno. Verifica la sezione “Chi siamo” o “Contatti” del sito; la mancanza di informazioni trasparenti è un campanello d’allarme. Diffida dei messaggi che non citano alcuna fonte o che si appellano a presunti “esperti” senza nome. Le notizie attendibili provengono da fonti istituzionali (come il Ministero della Salute o l’AGCOM), agenzie di stampa e testate giornalistiche registrate.

Analizza il contenuto con occhio critico

Un’analisi attenta del contenuto può rivelare molto sulla sua veridicità. Presta attenzione a titoli sensazionalistici, scritti in maiuscolo o che usano un linguaggio emotivo per catturare l’attenzione. Le notizie vere raramente hanno bisogno di “urlare” per essere lette. Controlla la data di pubblicazione: a volte notizie vecchie vengono riproposte come attuali per generare confusione. Leggi l’intero articolo, non fermarti al titolo o alle prime righe. Spesso il corpo del testo contraddice o non supporta affatto il titolo. Fai attenzione alla qualità della scrittura: errori grammaticali, di sintassi o refusi possono indicare una scarsa cura editoriale, tipica delle fonti inaffidabili.

Gli strumenti del mestiere: fact-checking e ricerca inversa

Oggi esistono numerosi strumenti che possono aiutarci a verificare le informazioni. Il fact-checking (verifica dei fatti) è una pratica essenziale. Siti come Bufale.net o Butac (Bufale Un Tanto Al Chilo) in Italia si dedicano a smascherare le notizie false. A livello internazionale, strumenti come Snopes o Google Fact Check Explorer raccolgono le verifiche di numerose organizzazioni indipendenti. Per verificare un’immagine, puoi usare la ricerca inversa di Google Immagini o altri strumenti come TinEye. Trascinando o caricando un’immagine, puoi scoprire la sua origine e vedere se è stata usata in altri contesti, magari manipolata o decontestualizzata. Per i messaggi inoltrati su WhatsApp, la piattaforma stessa ha integrato una funzione che permette di cercare il contenuto direttamente sul web con un semplice tocco, un aiuto prezioso per una verifica rapida.

Il ruolo della cultura mediterranea tra tradizione e innovazione

La cultura mediterranea, e in particolare quella italiana, è caratterizzata da forti legami familiari e sociali. Questo senso di comunità, se da un lato è una risorsa preziosa, dall’altro può accelerare la diffusione di disinformazione. Una notizia ricevuta da un parente o un amico viene spesso accettata con meno spirito critico. È qui che la tradizione deve incontrare l’innovazione. Dobbiamo imparare a usare gli strumenti digitali non solo per comunicare, ma anche per proteggere le nostre “reti” dalla disinformazione. Insegnare a un genitore o a un nonno a usare la ricerca su WhatsApp o a riconoscere un messaggio sospetto è un modo per unire la cura tradizionale per i propri cari con le competenze digitali necessarie oggi.

Il “Continente Mediterraneo” è storicamente un luogo di incontro e fusione di culture. Questo patrimonio di dialogo e scambio può essere la nostra più grande forza contro la polarizzazione creata dalle fake news. Promuovere un’alfabetizzazione mediatica che valorizzi il pensiero critico, il confronto e la verifica delle fonti è in linea con le nostre radici culturali. Si tratta di applicare la saggezza della tradizione – non credere a tutto ciò che si sente e chiedere sempre conferma – al mondo digitale. L’obiettivo è formare cittadini digitali consapevoli, capaci di navigare l’informazione con la stessa prudenza e intelligenza con cui i nostri antenati navigavano il “mare di mezzo”. Per una maggiore sicurezza, è utile anche conoscere come impostare la verifica in due passaggi sui propri account.

- Fermati e rifletti prima di condividere

Non cedere all’impulso emotivo o alla fretta. Sviluppa un sano scetticismo e prenditi un momento per analizzare la notizia, specialmente se suscita rabbia, paura o indignazione immediata.

- Verifica l’autorevolezza della fonte

Controlla chi ha pubblicato la notizia. Diffida di siti sconosciuti o che imitano portali famosi. Cerca la sezione ‘Chi siamo’ e affidati solo a testate giornalistiche o fonti istituzionali.

- Analizza il contenuto con occhio critico

Fai attenzione a titoli sensazionalistici, uso eccessivo del maiuscolo ed errori grammaticali. Leggi tutto l’articolo, non fermarti al titolo, e controlla sempre la data di pubblicazione.

- Utilizza strumenti di fact-checking

Consulta portali specializzati come Bufale.net, Butac o Google Fact Check Explorer. Questi siti aiutano a smascherare rapidamente le notizie false già verificate da esperti indipendenti.

- Controlla le immagini con la ricerca inversa

Le foto possono essere manipolate o decontestualizzate. Usa Google Immagini o TinEye caricando la foto sospetta per scoprire la sua origine reale e se è stata usata in modo ingannevole.

- Interrompi le catene su WhatsApp

Se ricevi messaggi allarmistici che chiedono di essere inoltrati, spezza la catena. Non condividere, cancella il messaggio e avvisa gentilmente il mittente che si tratta di una bufala.

In Breve (TL;DR)

Impara a riconoscere e fermare la diffusione di notizie false e catene di Sant’Antonio con questa guida pratica.

Scopri come analizzare criticamente le notizie e i messaggi che ricevi, imparando a verificarne le fonti prima di condividerli.

Impara a verificare le fonti e a utilizzare la funzione di ricerca web integrata per i messaggi inoltrati di frequente.

Conclusioni

La lotta alla disinformazione è una sfida complessa che richiede un impegno collettivo e individuale. Non si tratta di demonizzare la tecnologia, ma di imparare a governarla con consapevolezza e senso critico. Ogni utente ha il potere e la responsabilità di interrompere la catena della disinformazione. Prima di condividere, fermati, verifica, pensa. Chiediti se la notizia è fondata, se la fonte è attendibile e quale impatto potrebbe avere la sua diffusione. Anche un piccolo gesto, come decidere di non inoltrare un messaggio dubbio o segnalarlo a chi ce lo ha inviato, contribuisce a creare un ambiente online più sano e affidabile.

In un contesto come quello italiano e mediterraneo, dove la fiducia e le relazioni interpersonali sono un pilastro della società, l’educazione digitale diventa un atto di cura verso la propria comunità. Proteggere i nostri cari dalle insidie delle fake news e delle catene di Sant’Antonio significa preservare la qualità del dibattito pubblico e la coesione sociale. Armati degli strumenti giusti e di una sana dose di scetticismo, possiamo trasformare l’innovazione digitale da potenziale minaccia a straordinaria opportunità di crescita e connessione informata. Per gestire al meglio la privacy, è utile anche sapere come gestire ultimo accesso e spunte blu, un altro piccolo passo verso un uso più consapevole della tecnologia.

Domande frequenti

Cosa sono esattamente le fake news e le catene di Sant’Antonio?

Le fake news, o notizie false, sono informazioni create e diffuse intenzionalmente per ingannare, manipolare l’opinione pubblica o generare profitto. Spesso mescolano elementi veri e falsi per apparire più credibili. Le catene di Sant’Antonio sono messaggi, diffusi principalmente tramite app di messaggistica come WhatsApp, che esortano i destinatari a inoltrarli a un gran numero di persone. Possono avere contenuti diversi: minacce di sventura, promesse di fortuna, notizie allarmistiche, appelli fasulli o truffe. L’obiettivo è la massima diffusione virale, sfruttando l’emotività e la pressione sociale.

Perché è così facile credere alle notizie false?

Credere alle notizie false è facile a causa di meccanismi psicologici ben precisi. Il nostro cervello tende a risparmiare energie (avarizia cognitiva) e a preferire informazioni che confermano le nostre convinzioni (bias di conferma). Le fake news sono spesso costruite per fare leva su emozioni forti come paura, rabbia o sorpresa, bypassando il nostro pensiero critico e spingendoci a una condivisione impulsiva. Inoltre, quando una notizia viene condivisa da amici o familiari, la nostra fiducia in loro si trasferisce erroneamente alla notizia stessa, rendendola ai nostri occhi più attendibile.

Quali sono i segnali per riconoscere una fake news?

I segnali più comuni per riconoscere una fake news includono: titoli sensazionalistici e scritti in maiuscolo, un linguaggio emotivo e allarmistico, la mancanza di fonti o la citazione di fonti vaghe e non verificabili, la presenza di errori grammaticali o di formattazione. Un altro indizio importante è l’URL del sito: spesso i portali di disinformazione usano indirizzi simili a quelli di testate famose. È sempre buona norma leggere l’intero articolo e non fermarsi al titolo, e controllare la data per assicurarsi che la notizia non sia obsoleta e riproposta fuori contesto.

Come posso verificare un’informazione o un’immagine?

Per verificare un’informazione, la prima cosa da fare è cercare la notizia su motori di ricerca affidabili, controllando se è riportata da più fonti autorevoli (testate giornalistiche note, siti istituzionali). Esistono siti specializzati in fact-checking come Bufale.net o Butac. Per verificare un’immagine, si può utilizzare la ricerca per immagini inversa di Google: basta caricare la foto per scoprire dove e quando è apparsa online per la prima volta. Questo aiuta a smascherare foto vecchie o manipolate presentate come attuali.

Cosa devo fare se ricevo una catena di Sant’Antonio su WhatsApp?

La regola d’oro è: non inoltrarla e interrompere la catena. Il primo passo è cancellare immediatamente il messaggio per evitare di condividerlo per errore. È utile anche avvisare la persona che te l’ha inviato, con gentilezza, che si tratta di una notizia falsa o di una catena, magari spiegandole brevemente come l’hai capito. Questo gesto non solo ferma la diffusione, ma contribuisce anche a educare gli altri a un uso più consapevole della piattaforma. Se il messaggio contiene minacce o contenuti illegali, è possibile segnalarlo e bloccare il contatto.

Domande frequenti

Le catene di Sant’Antonio sono messaggi, diffusi principalmente tramite app di messaggistica come WhatsApp, che spingono il destinatario a inoltrarli a più persone possibili. Il loro scopo è raggiungere una diffusione virale. Il nome deriva da una vecchia usanza in cui si inviavano lettere per chiedere preghiere a Sant’Antonio in cambio di un aiuto. Oggi, questi messaggi spesso contengono notizie false (fake news), allarmi infondati, promesse di vincite o minacce di sfortuna per convincere le persone a condividerli.

Per riconoscere una fake news, fai attenzione a diversi segnali. I titoli sono spesso sensazionalistici, scritti in maiuscolo e con molti punti esclamativi per catturare l’attenzione. Controlla sempre l’URL del sito: nomi strani o che imitano testate famose sono un campanello d’allarme. Il testo può contenere errori di ortografia o una formattazione insolita. Inoltre, se una notizia è riportata solo da una fonte sconosciuta e non da testate giornalistiche accreditate, è molto probabile che sia falsa.

Il modo più efficace è fare un rapido controllo incrociato. Cerca il titolo della notizia su un motore di ricerca e vedi se viene riportata da fonti autorevoli e verificate. Puoi consultare siti specializzati in fact-checking, come Bufale.net o Facta.news, che smascherano le bufale più comuni. Se la notizia contiene dati o statistiche, confrontali con quelli di fonti ufficiali come l’ISTAT. Un altro trucco è fare una ricerca inversa delle immagini per vedere se una foto è stata usata fuori contesto.

La condivisione involontaria di una fake news, se fatta in buona fede, generalmente non comporta rischi legali diretti. Tuttavia, la situazione cambia se la notizia falsa integra un reato specifico. Ad esempio, si può incorrere nel reato di diffamazione aggravata se la notizia lede la reputazione di una persona (art. 595 c.p.), di procurato allarme se annuncia pericoli inesistenti (art. 658 c.p.) o di turbativa dell’ordine pubblico (art. 656 c.p.). In casi specifici, come le truffe, si applica l’articolo 640 del codice penale.

Se incontri una fake news, puoi segnalarla direttamente alla Polizia Postale attraverso il portale online del Commissariato di P.S. Questo servizio, chiamato “Red Button”, permette a un team di esperti di analizzare il contenuto. Puoi anche segnalare i post e i profili direttamente sulle piattaforme social come Facebook o Twitter, usando le loro funzioni interne. Infine, anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) accoglie segnalazioni per pratiche commerciali scorrette che possono derivare da notizie false.

Hai trovato utile questo articolo? C'è un altro argomento che vorresti vedermi affrontare?

Scrivilo nei commenti qui sotto! Prendo ispirazione direttamente dai vostri suggerimenti.