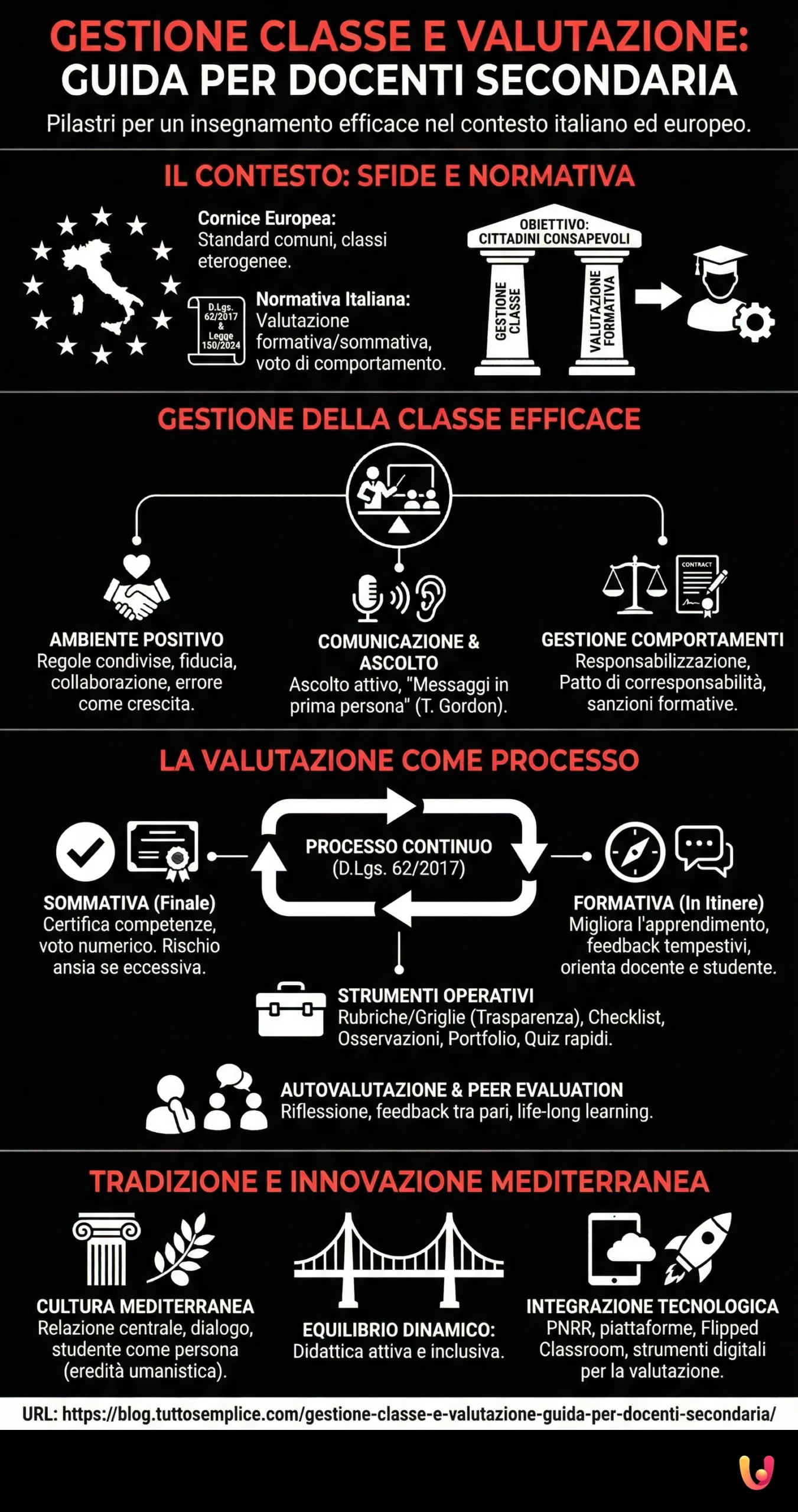

La gestione della classe e la valutazione formativa rappresentano due pilastri fondamentali per l’efficacia dell’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. In un contesto educativo sempre più complesso e diversificato, i docenti sono chiamati a sviluppare competenze che vanno oltre la semplice trasmissione di nozioni. Devono saper creare un ambiente di apprendimento positivo e stimolante, capace di valorizzare ogni studente. Questo richiede un equilibrio tra strategie consolidate e approcci innovativi, specialmente nel panorama italiano, inserito in un mercato europeo competitivo e influenzato da una ricca cultura mediterranea. L’obiettivo è formare cittadini consapevoli e preparati ad affrontare le sfide future.

Questo articolo offre una guida operativa per i docenti, esplorando strumenti e metodologie per una gestione della classe efficace e una valutazione che sia realmente formativa. Analizzeremo come la tradizione pedagogica italiana possa dialogare con l’innovazione, anche tecnologica, e come il contesto culturale specifico influenzi le dinamiche relazionali in aula. Dalle tecniche di comunicazione alla progettazione di verifiche significative, forniremo spunti pratici e riferimenti normativi per supportare il lavoro quotidiano degli insegnanti, con l’obiettivo di migliorare non solo il rendimento scolastico, ma anche il benessere e la crescita personale degli studenti.

Il Contesto Italiano ed Europeo: Sfide Comuni e Specificità Nazionali

Il sistema scolastico italiano opera all’interno di una cornice europea che promuove standard di qualità e obiettivi comuni, pur mantenendo le proprie specificità. La normativa italiana, in particolare il D.Lgs. 62/2017, regola la valutazione degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado, sottolineando la sua duplice natura: formativa e sommativa. Questo approccio si allinea con le tendenze europee, che considerano la valutazione non solo come un momento di giudizio finale, ma come parte integrante del processo di apprendimento. L’obiettivo è monitorare i progressi, individuare le difficoltà e personalizzare l’insegnamento. Le prove nazionali INVALSI, ad esempio, pur avendo una funzione di monitoraggio del sistema, si inseriscono in questo quadro come strumento di valutazione esterna degli apprendimenti.

Una delle sfide condivise a livello europeo è la gestione di classi sempre più eterogenee. L’Italia, con la sua posizione al centro del Mediterraneo, vive questa realtà in modo peculiare, arricchendo il contesto scolastico di diversità culturali che richiedono competenze didattiche e relazionali avanzate. In questo scenario, l’autonomia delle istituzioni scolastiche, sancita dalla legge, permette di definire criteri e modalità di valutazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), cercando di garantire equità e trasparenza. Tuttavia, emerge la necessità di un dialogo costante tra tradizione pedagogica, innovazione didattica e le direttive europee per creare un sistema educativo che sia allo stesso tempo rigoroso, inclusivo e proiettato verso il futuro.

Gestione della Classe Efficace: Strategie e Strumenti

Una gestione efficace della classe è il presupposto per un apprendimento sereno e produttivo. Non si tratta solo di mantenere la disciplina, ma di creare un’organizzazione e un clima che favoriscano la cooperazione e il coinvolgimento attivo degli studenti. Questo richiede all’insegnante di possedere non solo competenze disciplinari, ma anche abilità relazionali e organizzative, adattando il proprio stile alle diverse situazioni che si presentano quotidianamente.

Creare un Ambiente di Apprendimento Positivo

Un ambiente di apprendimento positivo è un ecosistema in cui gli studenti si sentono sicuri, rispettati e motivati. La costruzione di questo clima inizia dalla condivisione di regole e valori chiari, che non devono essere imposti dall’alto, ma, se possibile, co-costruiti con la classe. Questo processo responsabilizza gli studenti e li rende protagonisti del loro contesto educativo. La relazione tra insegnante e alunno è fondamentale: un docente che si mostra come un modello di comportamento, usando un linguaggio educato e mantenendo un contatto visivo, contribuisce a creare un’atmosfera di fiducia reciproca. L’organizzazione fisica dell’aula, la gestione dei tempi e la promozione della collaborazione tra pari sono altri elementi chiave. L’obiettivo è trasformare la classe in una comunità di apprendimento in cui l’errore è visto come un’opportunità di crescita e non come un fallimento.

Tecniche di Comunicazione e Ascolto Attivo

La comunicazione è uno strumento potente per la gestione della classe. Un insegnante efficace sa usare la propria voce, la comunicazione non verbale e l’ascolto attivo per prevenire e gestire le dinamiche relazionali. Tecniche come i “messaggi in prima persona”, teorizzate da Thomas Gordon, sono particolarmente utili nella scuola secondaria. Esprimere il proprio vissuto di fronte a un comportamento disturbante (“Quando parli mentre spiego, mi sento frustrato…”) invece di accusare (“Sei un maleducato”), aiuta lo studente a comprendere l’impatto delle sue azioni senza mettersi sulla difensiva. È altrettanto cruciale praticare l’ascolto attivo, mostrando un interesse genuino per le opinioni e le difficoltà degli studenti. Questo non solo migliora la relazione, ma fornisce al docente informazioni preziose per calibrare la didattica.

Gestire i Comportamenti Problema

Affrontare i comportamenti problema richiede un approccio che bilanci autorevolezza e comprensione. La semplice punizione si rivela spesso controproducente, generando risentimento e disaffezione. È più efficace un approccio basato sulla responsabilizzazione e sulla ricerca delle cause sottostanti al comportamento. La normativa recente, come la Legge 150/2024, ha reintrodotto un’attenzione maggiore sulla valutazione del comportamento, legandola a conseguenze concrete come la non ammissione alla classe successiva, sottolineando così il suo valore formativo. Strumenti come il patto educativo di corresponsabilità, firmato da scuola e famiglia, diventano fondamentali per creare un’alleanza educativa. L’obiettivo non è solo correggere un’azione scorretta, ma educare alla cittadinanza attiva e al rispetto reciproco, trasformando la gestione del problema in un’occasione di apprendimento per tutta la classe.

La Valutazione Formativa come Processo

La valutazione nella scuola secondaria di secondo grado è un processo complesso, regolato da normative precise come il D.Lgs. 62/2017, che ne evidenzia il valore formativo. Questo significa superare l’idea di una valutazione intesa solo come misurazione finale degli apprendimenti (sommativa) per abbracciare un approccio che accompagna lo studente durante tutto il suo percorso. La valutazione formativa diventa così una bussola che orienta sia l’alunno, rendendolo consapevole dei propri punti di forza e di debolezza, sia il docente, che può adattare la propria azione didattica in tempo reale. È un dialogo continuo che mira al miglioramento e alla crescita.

Dalla Valutazione Sommativa alla Formativa

La distinzione tra valutazione sommativa e formativa è cruciale. La valutazione sommativa interviene alla fine di un percorso (un quadrimestre, un anno scolastico, un’unità didattica) e ha lo scopo di certificare il livello di competenza raggiunto, spesso attraverso un voto numerico. La valutazione formativa, invece, è un processo continuo, che si svolge in itinere. Il suo obiettivo non è giudicare, ma raccogliere informazioni per migliorare l’apprendimento. Fornisce feedback tempestivi e specifici che aiutano lo studente a capire dove ha sbagliato e come può migliorare. Sebbene entrambe le forme di valutazione siano necessarie, un’eccessiva enfasi su quella sommativa può generare ansia da prestazione e demotivazione. Un approccio equilibrato, come quello promosso da una guida per docenti sulla valutazione, integra i due momenti, rendendo la valutazione un vero strumento di crescita.

Strumenti Operativi per la Valutazione in Itinere

Per realizzare una valutazione formativa efficace, i docenti dispongono di numerosi strumenti. Le griglie di valutazione o rubriche sono essenziali per rendere i criteri di giudizio trasparenti e condivisi. Queste descrivono i diversi livelli di performance attesi per una specifica competenza, aiutando gli studenti a comprendere cosa ci si aspetta da loro. Altri strumenti utili includono le checklist, le osservazioni sistematiche in classe, i diari di bordo e i portfolio, che raccolgono i lavori più significativi dello studente documentandone i progressi. Anche brevi quiz, discussioni in classe e domande mirate possono fungere da efficaci momenti di valutazione informale, permettendo al docente di “tastare il polso” della situazione e intervenire prontamente.

Autovalutazione e Peer Evaluation

Un aspetto fondamentale della valutazione formativa è lo sviluppo della capacità di autovalutazione. Guidare gli studenti a riflettere sul proprio processo di apprendimento, a riconoscere i propri errori e a individuare strategie per migliorare, è una competenza chiave per l’apprendimento permanente (life-long learning). Questionari di autovalutazione possono essere proposti prima di una valutazione di processo per stimolare questa riflessione. Accanto all’autovalutazione, la valutazione tra pari (peer evaluation) rappresenta un’altra strategia potente. Far sì che gli studenti si diano feedback reciproci, sulla base di criteri chiari forniti dal docente, non solo li aiuta a comprendere meglio gli obiettivi, ma sviluppa anche competenze sociali e di comunicazione, promuovendo un clima di collaborazione e responsabilità condivisa.

Tradizione e Innovazione nella Didattica Mediterranea

La scuola italiana è un crocevia unico dove una solida tradizione umanistica si confronta con le spinte dell’innovazione globale. Questo dialogo tra passato e futuro è particolarmente evidente nella didattica della scuola secondaria, influenzata da una cultura mediterranea che valorizza la relazione e la comunicazione. La sfida per i docenti è integrare nuove metodologie e tecnologie senza perdere l’essenza di una scuola che mette al centro la persona, in un equilibrio dinamico che può rappresentare un valore aggiunto nel contesto europeo.

Il Ruolo della Cultura Mediterranea

La cultura mediterranea ha radici profonde che risalgono all’antica Grecia, dove la figura del didàskalos era quella di un formatore a 360 gradi. Questa eredità si riflette in un approccio pedagogico che spesso privilegia la dimensione relazionale e dialogica. La centralità dello studente come persona, e non solo come discente, è un tratto distintivo che può favorire la creazione di un ambiente di apprendimento inclusivo e supportivo. Tuttavia, questa stessa tradizione può talvolta portare a una didattica più formale e trasmissiva. Il compito dell’insegnante moderno è valorizzare gli aspetti positivi di questo substrato culturale, come le competenze non cognitive (empatia, collaborazione), integrandoli con approcci didattici attivi che promuovano il pensiero critico e l’autonomia, come richiesto dalle sfide contemporanee. Per chi si appresta a questa professione, una guida completa su come diventare docente può offrire spunti preziosi.

Integrare le Nuove Tecnologie

L’innovazione nella scuola non può prescindere dall’integrazione delle tecnologie digitali. Sebbene l’Italia mostri ancora delle carenze nelle competenze digitali di base, anche tra i docenti, il PNRR ha dato un forte impulso all’adozione di nuovi strumenti. L’uso di piattaforme online, software per la creazione di contenuti e app per la didattica può rendere le lezioni più interattive e personalizzate. Ad esempio, metodologie come la flipped classroom o il problem-based learning, supportate dalla tecnologia, permettono di spostare il focus dalla lezione frontale al lavoro attivo in classe. Questi strumenti sono preziosi anche per la valutazione formativa, consentendo di creare quiz interattivi, fornire feedback immediati e gestire portfolio digitali. L’obiettivo è usare la tecnologia non come fine, ma come mezzo per potenziare strumenti e metodologie didattiche, rendendo l’apprendimento più efficace e coinvolgente.

In Breve (TL;DR)

Scopri strategie, strumenti e consigli pratici per la gestione efficace della classe e la valutazione formativa nella scuola secondaria di secondo grado.

Offriamo una guida ricca di strumenti operativi, esempi concreti e modelli pronti all’uso per una gestione della classe efficace e una valutazione formativa strategica.

Troverai riferimenti normativi, consigli pratici e modelli scaricabili per pianificare al meglio il percorso didattico e professionale.

Conclusioni

In conclusione, la gestione della classe e la valutazione formativa nella scuola secondaria di secondo grado sono sfide complesse ma cruciali per una didattica di qualità. L’approccio italiano, arricchito dalla cultura mediterranea e inserito nel contesto europeo, richiede ai docenti un’attenta sintesi tra tradizione e innovazione. Creare un ambiente di apprendimento positivo, basato su una comunicazione efficace e sulla co-costruzione di regole, è il fondamento per qualsiasi intervento didattico. Parallelamente, adottare una valutazione che sia realmente formativa, utilizzando strumenti diversificati come rubriche, feedback continui e pratiche di autovalutazione, permette di accompagnare ogni studente nel suo personale percorso di crescita, valorizzandone il potenziale.

L’integrazione strategica delle nuove tecnologie e l’apertura a metodologie didattiche attive sono indispensabili per rispondere alle esigenze di una società in continua evoluzione. Il docente non è più solo un trasmettitore di saperi, ma un regista che orchestra processi di apprendimento complessi, un facilitatore che guida gli studenti a diventare cittadini consapevoli e autonomi. Per avere successo in questo ruolo, è fondamentale un impegno costante nella formazione continua e nella collaborazione tra colleghi, creando una comunità professionale capace di riflettere sulle proprie pratiche e di migliorarsi costantemente, per il bene della scuola e del futuro delle nuove generazioni.

Domande frequenti

La valutazione formativa è un processo continuo che avviene *durante* l’apprendimento, come un dialogo costante tra docente e studente per migliorare in itinere. Strumenti tipici sono i feedback, le checklist e le osservazioni in classe. Il suo scopo è guidare e supportare. La valutazione sommativa, invece, si fa *alla fine* di un percorso (un quadrimestre, un anno) per “tirare le somme” e certificare il livello raggiunto, spesso con un voto numerico. L’una non esclude l’altra; un sistema efficace le integra per offrire un quadro completo.

Esistono numerosi strumenti digitali che possono aiutare nella gestione della classe. Piattaforme come Google Classroom, Microsoft Teams o Socloo permettono di organizzare le attività, condividere materiali e comunicare in modo strutturato. Per la gestione del comportamento e la promozione di un clima positivo, app come ClassDojo si rivelano utili, specialmente per creare motivazione. Altri strumenti come Classroom Screen o Lenovo LanSchool offrono funzionalità per monitorare l’attenzione, gestire i tempi di lavoro e limitare le distrazioni durante i test.

Per creare una rubrica di valutazione efficace, segui questi passaggi. Prima, definisci chiaramente l’obiettivo di apprendimento o la competenza da valutare. Successivamente, scomponi la competenza in “dimensioni” o criteri osservabili (es. “collaborazione”, “uso delle fonti”). Per ogni dimensione, descrivi i diversi “livelli” di padronanza (es. avanzato, intermedio, base, in via di acquisizione) con descrittori precisi e concreti. Questo rende la valutazione trasparente per gli studenti e più oggettiva per l’insegnante.

Sì, diversi titoli e corsi contribuiscono ad aumentare il punteggio nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Master universitari (1 punto), corsi di perfezionamento (1 punto), certificazioni informatiche (fino a 2 punti totali) e certificazioni linguistiche (da 3 a 6 punti a seconda del livello) sono tra i titoli più comuni riconosciuti dal MIUR. Anche corsi specifici, come il CLIL, se abbinati a una certificazione linguistica, possono fornire un punteggio aggiuntivo significativo.

Gestire una classe difficile richiede un approccio strategico. È fondamentale stabilire regole chiare e condivise fin dall’inizio e creare un’alleanza educativa con le famiglie. Invece di puntare solo sulla disciplina, è più efficace coinvolgere gli studenti con attività motivanti e assegnare loro ruoli di responsabilità per aumentare l’autostima. Tecniche come il “circle time” o il “metodo senza perdenti” possono aiutare a risolvere conflitti e a migliorare le dinamiche di gruppo. È importante colpire il comportamento sbagliato, non la persona, e alternare autorevolezza a dialogo per creare un clima di collaborazione.

Hai ancora dubbi su Gestione classe e valutazione: guida per docenti secondaria?

Digita qui la tua domanda specifica per trovare subito la risposta ufficiale di Google.

Hai trovato utile questo articolo? C’è un altro argomento che vorresti vedermi affrontare?

Scrivilo nei commenti qui sotto! Prendo ispirazione direttamente dai vostri suggerimenti.