Affrontare un’opera letteraria può somigliare all’esplorazione di un territorio sconosciuto. Ci si può perdere tra le trame intricate, le complesse psicologie dei personaggi e i molteplici livelli di significato. In questo scenario, le mappe concettuali emergono come uno strumento visivo potente e versatile. Permettono di tracciare rotte chiare attraverso la narrazione, trasformando concetti astratti in strutture logiche e comprensibili. Questo non è solo un metodo di studio, ma un vero e proprio approccio all’analisi critica, capace di svelare connessioni nascoste e di approfondire la comprensione di qualsiasi testo.

Questa guida pratica esplora come utilizzare le mappe concettuali per analizzare testi e personaggi, con un occhio di riguardo al contesto culturale italiano ed europeo. Vedremo come questo strumento innovativo possa dialogare con la ricca tradizione letteraria mediterranea, offrendo nuove prospettive sia agli studenti che agli appassionati lettori. L’obiettivo è fornire un metodo per scomporre opere complesse, visualizzare l’evoluzione dei personaggi e cogliere le tematiche principali in modo strutturato e intuitivo, rendendo l’apprendimento un processo attivo e significativo.

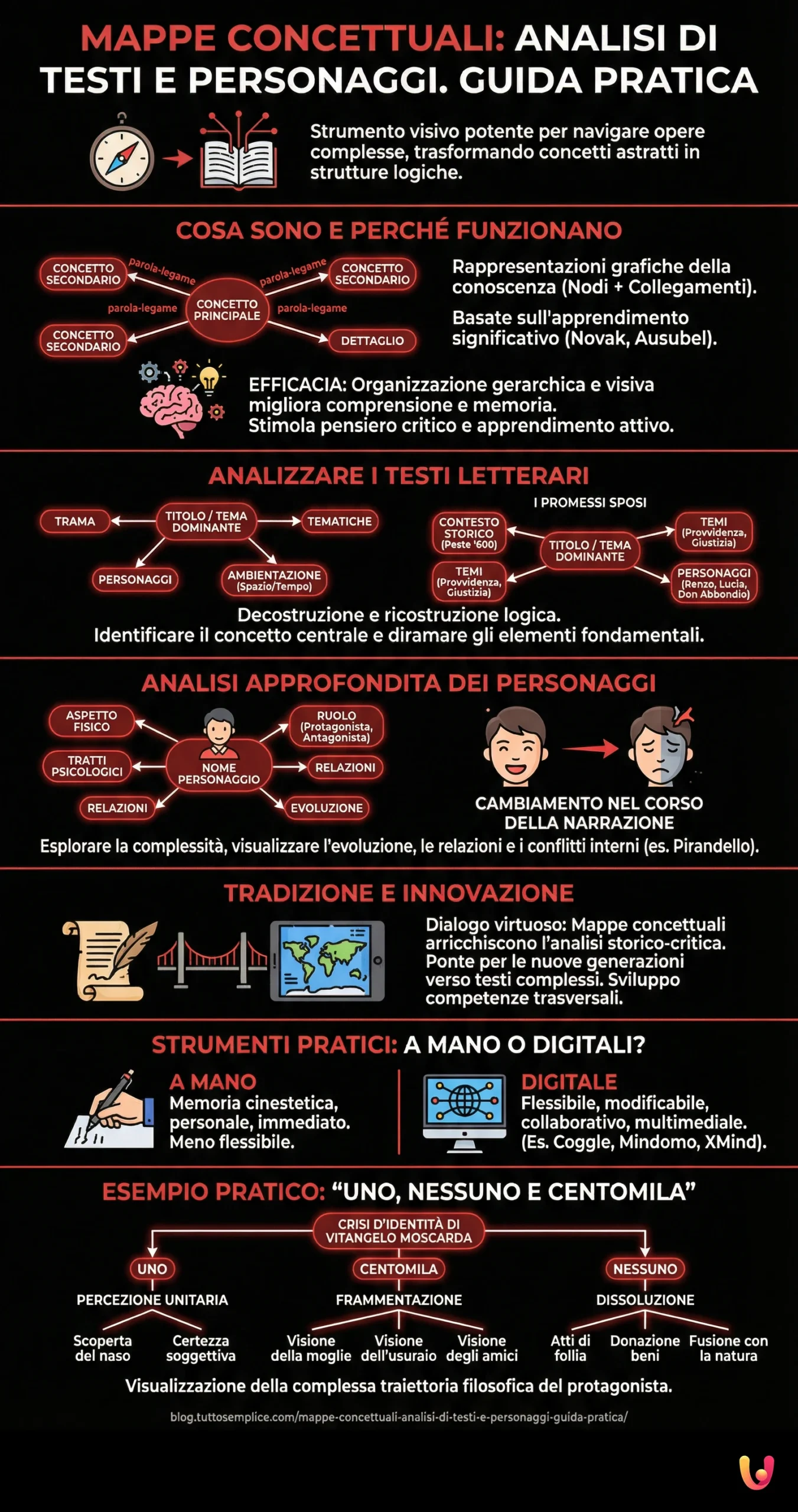

Cosa Sono le Mappe Concettuali e Perché Funzionano

Le mappe concettuali, teorizzate negli anni Settanta da Joseph Novak presso la Cornell University, sono rappresentazioni grafiche della conoscenza. Si basano sulla teoria dell’apprendimento significativo di David Ausubel, che distingue l’apprendimento meccanico (mnemonico) da quello, appunto, significativo, che si verifica quando colleghiamo nuove informazioni a concetti che già possediamo. Una mappa concettuale è composta da nodi (figure geometriche contenenti parole-concetto) e frecce che, tramite parole-legame, esplicitano la relazione tra i concetti. La loro struttura, spesso gerarchica o radiale, aiuta a organizzare il pensiero e a visualizzare la rete di significati di un argomento.

Il motivo della loro efficacia risiede nel modo in cui il nostro cervello elabora le informazioni. Organizzare la conoscenza in strutture gerarchiche e visive migliora la capacità di comprensione e memorizzazione a lungo termine. Creare una mappa costringe a un lavoro attivo di selezione, sintesi e connessione logica, stimolando il pensiero critico. Invece di assorbire passivamente un testo, chi mappa diventa un costruttore attivo di significato, trasformando la lettura in un’esperienza più profonda e personale. Questo strumento, quindi, non semplifica il contenuto, ma ne facilita l’accesso e la comprensione.

Dalla Teoria alla Pagina: Analizzare i Testi Letterari

Applicare le mappe concettuali all’analisi di un testo letterario significa trasformare la lettura in un processo di decostruzione e ricostruzione logica. Il primo passo consiste nell’identificare il concetto centrale dell’opera, che può essere il titolo, il tema dominante o un evento cardine. Questo diventerà il nodo principale della nostra mappa, da cui si dirameranno tutte le altre idee. Da qui, si possono creare rami per gli elementi narrativi fondamentali: la trama, i personaggi, l’ambientazione (spazio e tempo), lo stile narrativo e le tematiche.

Prendiamo come esempio “I Promessi Sposi”. Il nodo centrale potrebbe essere il titolo dell’opera. Da esso partirebbero rami principali come “Trama”, “Personaggi”, “Contesto storico (Peste del ‘600)” e “Temi (Provvidenza, giustizia, potere)”. Ogni ramo si svilupperebbe ulteriormente: sotto “Personaggi” potremmo inserire “Renzo”, “Lucia”, “Don Abbondio”, ognuno con le proprie caratteristiche e relazioni. Questo approccio visivo permette di vedere con immediatezza come la peste influenzi le azioni dei personaggi o come il tema della Provvidenza si intrecci con le loro vicende, offrendo una visione d’insieme chiara e strutturata.

Dare Vita ai Personaggi: Mappe per un’Analisi Approfondita

L’analisi dei personaggi è uno degli ambiti in cui le mappe concettuali mostrano tutta la loro potenza. Creare una mappa dedicata a un singolo personaggio permette di esplorarne la complessità in modo sistematico. Al centro della mappa si pone il nome del personaggio. Da questo nodo centrale si diramano le sue caratteristiche principali: aspetto fisico, tratti psicologici, ruolo nella storia (protagonista, antagonista, aiutante), relazioni con altri personaggi e, soprattutto, la sua evoluzione nel corso della narrazione.

Ogni ramo può essere arricchito con citazioni significative, azioni chiave o simboli associati al personaggio. Per un’analisi ancora più dettagliata, si possono usare colori diversi per distinguere, ad esempio, i punti di forza da quelli di debolezza, o le relazioni positive da quelle conflittuali. Questo metodo è particolarmente efficace con i personaggi complessi e sfaccettati della letteratura, come quelli di Pirandello, permettendo di visualizzare la frammentazione dell’identità o il conflitto tra essere e apparire. Comprendere a fondo un personaggio letterario è un esercizio che affina anche le nostre soft skill, migliorando l’empatia e la capacità di analisi delle dinamiche umane.

Tradizione e Innovazione: un Dialogo Virtuoso

L’adozione di strumenti come le mappe concettuali nello studio della letteratura non rappresenta una rottura con la tradizione, ma un suo arricchimento. Nel contesto culturale italiano ed europeo, fortemente ancorato all’analisi storico-critica e filologica, la mappatura concettuale si inserisce come una metodologia innovativa che affianca e potenzia gli approcci classici. Non si tratta di sostituire l’analisi testuale approfondita, ma di dotarla di uno strumento che ne faciliti la sintesi e la visualizzazione. Questo dialogo tra tradizione e innovazione è fondamentale nel mondo dell’istruzione odierno.

Per le nuove generazioni, cresciute in un ambiente digitale e visivo, le mappe offrono un ponte verso testi letterari che potrebbero apparire distanti o ostici. La creazione di una mappa, sia essa disegnata a mano o realizzata con software specifici, rende l’apprendimento più interattivo e coinvolgente. Inoltre, questo approccio si allinea perfettamente alle esigenze della didattica digitale, promuovendo competenze trasversali come l’organizzazione delle informazioni e il pensiero critico, essenziali per i cittadini e i professionisti di domani.

Strumenti Pratici: Mappe a Mano o Digitali?

La scelta tra una mappa concettuale disegnata a mano e una creata con strumenti digitali dipende dagli obiettivi e dallo stile di apprendimento personale. La mappa concettuale a mano ha un valore innegabile. L’atto fisico di disegnare, collegare e scrivere stimola la memoria cinestetica e favorisce un legame più personale con il materiale. Non richiede alcuna tecnologia, solo carta e penna, rendendola una soluzione immediata e accessibile. Tuttavia, può risultare difficile da modificare e riorganizzare una volta impostata.

D’altra parte, gli strumenti digitali (come Coggle, Mindomo o XMind) offrono una flessibilità superiore. Permettono di modificare la struttura con facilità, aggiungere link, immagini e video, e collaborare in tempo reale con altri. Le mappe digitali sono facili da salvare, condividere ed esportare in diversi formati. La scelta ideale potrebbe essere un approccio ibrido: iniziare con una bozza a mano per liberare le idee e poi trasferire e rifinire la mappa in formato digitale per sfruttarne la versatilità e le opzioni di condivisione.

Un Esempio Pratico: Analizzare “Uno, nessuno e centomila”

Per comprendere appieno l’utilità delle mappe, analizziamo un testo cardine della letteratura italiana: “Uno, nessuno e centomila” di Luigi Pirandello. Al centro della nostra mappa porremo il concetto chiave: “La Crisi dell’Identità di Vitangelo Moscarda”. Da questo nodo, possiamo sviluppare tre rami principali che rappresentano le fasi del romanzo.

Il primo ramo, “Uno”, rappresenta la percezione unitaria che Moscarda ha di sé prima della crisi. I nodi collegati potrebbero essere “La scoperta del naso che pende” e “La certezza soggettiva”. Il secondo ramo, “Centomila”, esplora la frammentazione dell’identità attraverso la percezione degli altri. Qui i nodi secondari sarebbero “La visione della moglie”, “Quella dell’usuraio”, “Quella degli amici”, evidenziando come ogni persona costruisca un’immagine diversa di lui. Il terzo ramo, “Nessuno”, descrive la dissoluzione finale dell’identità. I nodi collegati includono “Gli atti di follia per distruggere le maschere”, “La donazione dei beni” e “La fusione panica con la natura”. Questa struttura visiva rende immediatamente chiara la complessa traiettoria filosofica del protagonista.

In Breve (TL;DR)

Scopri come le mappe concettuali possono rivoluzionare l’analisi dei testi letterari, semplificando la comprensione di trame complesse, l’evoluzione dei personaggi e le tematiche principali.

Scopri come questo strumento visivo può aiutarti a scomporre opere complesse, tracciare l’evoluzione dei personaggi e visualizzare le tematiche chiave e la struttura narrativa.

Visualizza le connessioni tra personaggi, temi e struttura narrativa per un’analisi più completa e approfondita.

Conclusioni

Le mappe concettuali si rivelano uno strumento straordinariamente efficace per navigare la complessità della letteratura. Che si tratti di scomporre la trama di un romanzo, di analizzare la psicologia di un personaggio o di tracciare le connessioni tra le tematiche di un’opera, questo metodo visivo promuove una comprensione più profonda e duratura. Lungi dall’essere una semplice tecnica di schematizzazione, la mappatura è un processo attivo che stimola il pensiero critico, la sintesi e la capacità di vedere il “quadro generale” senza perdere di vista i dettagli. È una risorsa preziosa per studenti, insegnanti, e per chiunque desideri arricchire la propria esperienza di lettura, coniugando in modo virtuoso la tradizione dell’analisi letteraria con l’innovazione degli strumenti di apprendimento visivo.

Domande frequenti

Cosa sono esattamente le mappe concettuali?

Le mappe concettuali sono strumenti grafici che rappresentano la conoscenza attraverso una struttura a rete. Create da Joseph Novak, si basano sulla teoria dell’apprendimento significativo e sono composte da nodi (concetti chiave racchiusi in forme geometriche) e collegamenti (frecce con parole-legame) che mostrano le relazioni tra le idee. La loro struttura, tipicamente gerarchica, parte da un concetto principale e si dirama in concetti più specifici, aiutando a organizzare le informazioni in modo logico e a facilitarne la comprensione e la memorizzazione.

In che modo le mappe concettuali aiutano ad analizzare un testo letterario?

Le mappe concettuali aiutano a scomporre un testo letterario complesso in elementi più gestibili. Permettono di visualizzare la struttura della narrazione (trama, fabula, intreccio), le relazioni tra i personaggi, l’evoluzione delle tematiche e il contesto storico-culturale. Creare una mappa obbliga il lettore a identificare i concetti principali e a stabilire connessioni logiche tra di essi, passando da una lettura passiva a un’analisi attiva. Questo processo favorisce il pensiero critico e una comprensione più profonda e strutturata dell’opera.

Posso usare le mappe concettuali per analizzare l’evoluzione di un personaggio?

Assolutamente sì. Le mappe concettuali sono ideali per tracciare l’arco di trasformazione di un personaggio. Si può creare una mappa con il nome del personaggio al centro e sviluppare rami per le sue caratteristiche iniziali (psicologiche, sociali), le relazioni, gli eventi chiave che lo influenzano e le sue caratteristiche finali. Utilizzando frecce e parole-legame, è possibile mostrare chiaramente come e perché il personaggio cambia nel corso della storia, visualizzando il suo percorso di crescita, caduta o stagnazione in modo chiaro e sintetico.

Esistono strumenti digitali consigliati per creare mappe concettuali?

Sì, esistono numerosi strumenti digitali, sia gratuiti che a pagamento, per creare mappe concettuali. Alcuni dei più popolari includono Mindomo, che è un software visivo completo, Coggle, noto per la sua interfaccia intuitiva e colorata, e XMind, uno strumento professionale con diverse modalità di visualizzazione. Piattaforme come Canva offrono anche modelli predefiniti per chi cerca una soluzione rapida ed esteticamente gradevole. Molti di questi strumenti permettono la collaborazione in tempo reale e l’esportazione in vari formati, rendendoli molto versatili per lo studio e il lavoro di gruppo.

Domande frequenti

Le mappe concettuali applicate alla letteratura sono strumenti grafici che aiutano a organizzare e visualizzare le informazioni di un’opera. Funzionano identificando i concetti chiave (personaggi, temi, luoghi) e rappresentandoli come ‘nodi’ all’interno di forme geometriche. Questi nodi sono poi collegati da frecce o linee che descrivono la relazione logica tra loro, come ‘causa’, ‘si oppone a’ o ‘evolve in’. L’obiettivo è trasformare una narrazione complessa in una struttura visiva chiara e gerarchica, facilitando la comprensione delle connessioni tra i vari elementi del testo.

A differenza di un riassunto lineare, le mappe concettuali offrono una visione d’insieme immediata e non sequenziale dell’opera. Il vantaggio principale è la capacità di evidenziare visivamente le connessioni, le gerarchie e le relazioni tra personaggi, temi e eventi, cosa che un riassunto fatica a fare. Questo metodo stimola il pensiero critico e analitico, perché richiede di riflettere attivamente sui legami logici. Inoltre, la combinazione di elementi visivi e parole chiave favorisce una memorizzazione più efficace e duratura delle informazioni rispetto alla semplice lettura di un testo riassuntivo.

Per un romanzo complesso, il primo passo è identificare il concetto principale o il focus dell’analisi (es. ‘il sistema dei personaggi’ o ‘il tema della Provvidenza’). Questo sarà il nodo centrale della mappa. Successivamente, si procede individuando i concetti secondari, come i personaggi principali (Renzo, Lucia, Don Abbondio), i gruppi sociali (la nobiltà, il clero) e gli eventi cardine (il matrimonio mancato, la peste). Ogni concetto diventa un nodo da collegare a quello centrale o ad altri nodi, usando frecce con etichette che spiegano la relazione (es. ‘Don Rodrigo’ –[si oppone a]–> ‘Matrimonio’). È utile procedere per livelli, aggiungendo dettagli man mano che la mappa si espande dal centro verso l’esterno.

Sì, esistono numerosi strumenti digitali, sia gratuiti che a pagamento, ideali per creare mappe concettuali. Tra i più popolari ci sono XMind, che offre diverse modalità di visualizzazione come diagrammi a lisca di pesce e organigrammi ; Coggle, molto apprezzato per la sua interfaccia semplice e per le funzioni di collaborazione in tempo reale ; e MindMeister, un altro strumento online molto diffuso. Esistono anche app come Mindomo e SimpleMind per dispositivi mobili. Molti di questi software permettono di aggiungere immagini, link e di esportare la mappa in vari formati, come PDF o PNG, per una facile condivisione.

Assolutamente sì. Le mappe concettuali sono particolarmente efficaci per visualizzare concetti astratti. Per analizzare l’evoluzione di un personaggio, si può creare una mappa che parta dal personaggio stesso e si ramifichi mostrando le sue caratteristiche iniziali, gli eventi che lo influenzano e le sue trasformazioni psicologiche e morali nel corso della narrazione. Per i temi, come ‘l’amore’ o ‘la giustizia’, la mappa può collegare il tema centrale alle sue diverse manifestazioni nel testo, ai personaggi che lo incarnano e agli eventi che lo mettono in discussione, creando una rappresentazione visiva della sua complessità all’interno dell’opera.

Hai trovato utile questo articolo? C'è un altro argomento che vorresti vedermi affrontare?

Scrivilo nei commenti qui sotto! Prendo ispirazione direttamente dai vostri suggerimenti.