Le mappe concettuali rappresentano uno strumento compensativo di straordinaria efficacia per studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e Bisogni Educativi Speciali (BES). In un sistema scolastico che si evolve verso una didattica sempre più inclusiva, comprendere il valore e le modalità di utilizzo di questi strumenti è fondamentale. Questo articolo offre una guida completa all’uso delle mappe concettuali, esplorando il contesto normativo italiano, i benefici pratici e le migliori strategie per integrarle nello studio, in un dialogo tra tradizione e innovazione che caratterizza la cultura formativa mediterranea.

L’apprendimento non è un percorso unico per tutti. Per studenti che affrontano sfide come dislessia, disgrafia, discalculia o altre difficoltà, i metodi di studio tradizionali basati sulla lettura lineare possono risultare un ostacolo. Le mappe concettuali intervengono per superare queste barriere, trasformando flussi complessi di informazioni in strutture visive, logiche e più semplici da assimilare. Grazie a parole chiave, colori e connessioni grafiche, lo studente può organizzare il pensiero, migliorare la memorizzazione e, soprattutto, acquisire maggiore autonomia e fiducia nelle proprie capacità.

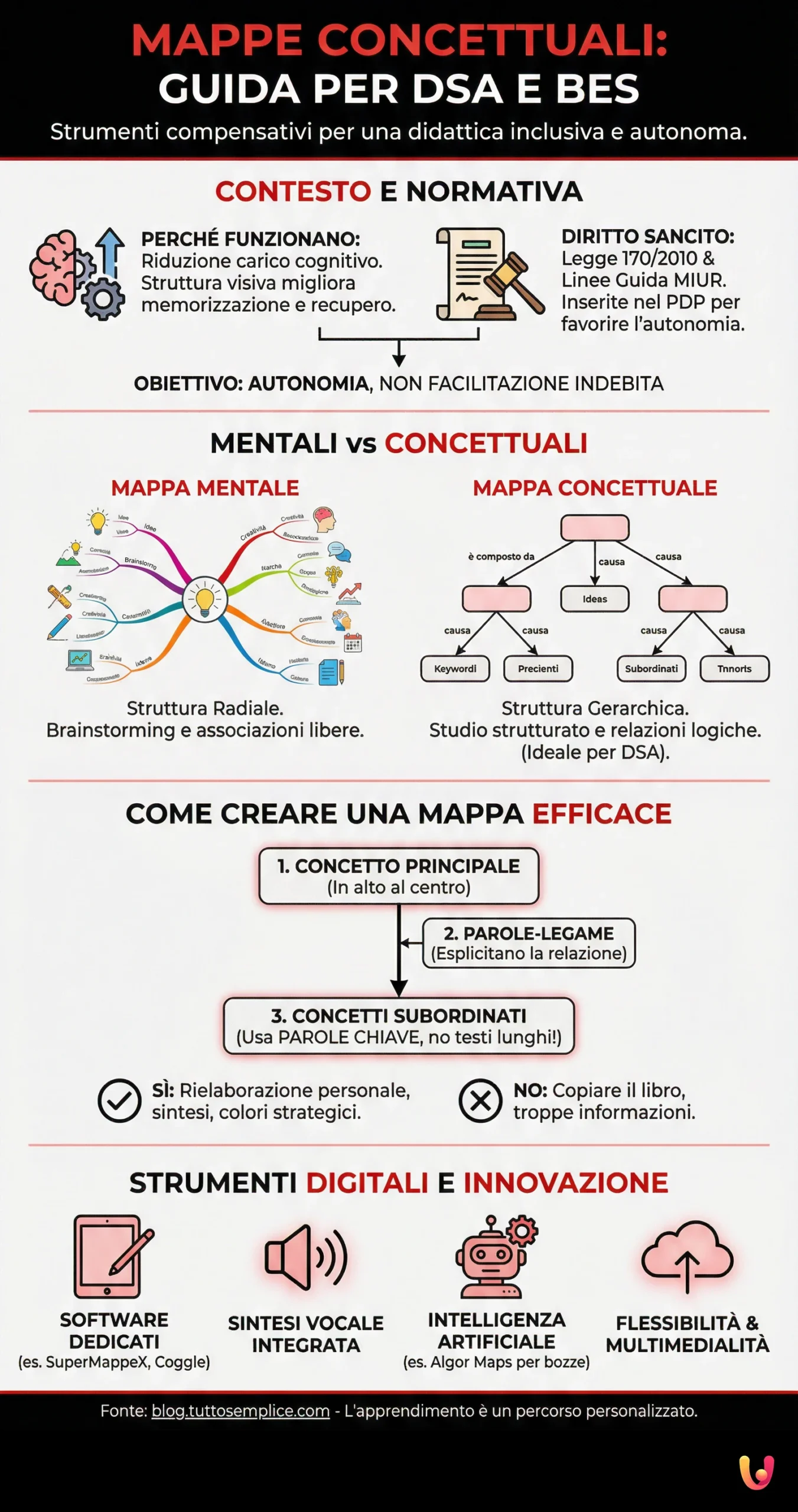

Il Contesto Normativo in Italia: un Diritto Sancito

In Italia, l’utilizzo delle mappe concettuali come strumento compensativo non è solo una buona pratica didattica, ma un diritto riconosciuto. La Legge 8 ottobre 2010, n. 170 ha rappresentato una svolta, riconoscendo ufficialmente i Disturbi Specifici dell’Apprendimento e stabilendo la necessità di adottare misure didattiche personalizzate. Le successive Linee Guida del MIUR (DM 12 luglio 2011) hanno ulteriormente specificato quali strumenti possono essere utilizzati per supportare gli studenti, includendo esplicitamente le mappe concettuali.

Questi documenti normativi sottolineano che le mappe concettuali devono essere previste all’interno del Piano Didattico Personalizzato (PDP), il documento che formalizza le strategie concordate tra scuola, famiglia e studente. È importante notare che la normativa non impone un’approvazione preventiva della mappa da parte del docente prima del suo utilizzo durante verifiche o interrogazioni, a meno che non sia diversamente specificato nel PDP stesso per garantire che lo strumento non si trasformi in una facilitazione indebita. L’obiettivo è promuovere l’autonomia dello studente, non limitarla con procedure burocratiche.

Perché le Mappe Concettuali Funzionano per DSA e BES

I benefici delle mappe concettuali per studenti con DSA e BES sono molteplici e scientificamente fondati. Questi strumenti agiscono direttamente sulle difficoltà specifiche legate all’elaborazione delle informazioni. Uno dei vantaggi principali è la strutturazione visiva. Le mappe trasformano lunghi paragrafi in una rappresentazione grafica gerarchica, aiutando a cogliere le relazioni tra i concetti principali e quelli secondari. Questo approccio è particolarmente utile per chi ha difficoltà con la sequenzialità del testo scritto, come nel caso della dislessia.

Utilizzare una mappa riduce il carico cognitivo necessario per organizzare mentalmente le informazioni, permettendo allo studente di concentrarsi sulla comprensione anziché sulla decodifica. Inoltre, l’impiego di colori, immagini e parole chiave stimola la memoria visiva, spesso un punto di forza in chi ha DSA. Questo metodo non solo facilita la memorizzazione, ma anche il recupero delle informazioni durante un’esposizione orale o una prova scritta. Infine, imparare a costruire e usare le mappe promuove l’autonomia e l’autoefficacia, elementi cruciali per il successo formativo e l’autostima.

Tradizione e Innovazione nella Didattica Inclusiva Italiana

Il sistema scolastico italiano, radicato in una profonda tradizione umanistica, ha progressivamente abbracciato l’innovazione per costruire un modello di didattica inclusiva. Questo percorso ha spostato il focus dall’integrazione, intesa come adattamento dell’alunno alla scuola, all’inclusione, dove è la scuola a modificarsi per rispondere ai bisogni di ciascuno. In questo scenario, che riflette l’attenzione alla persona tipica della cultura mediterranea, strumenti come le mappe concettuali rappresentano un ponte perfetto tra passato e futuro.

La tradizione si ritrova nell’importanza data alla strutturazione logica del pensiero, un’eredità della retorica classica. L’innovazione, invece, risiede nell’adozione di tecnologie e metodologie che rendono questo processo accessibile a tutti. L’uso di software e app per creare mappe digitali rappresenta un esempio brillante di come la tecnologia possa supportare un bisogno educativo antico: quello di fare ordine nella conoscenza. La scuola italiana si trova quindi in una posizione privilegiata per combinare un approccio pedagogico consolidato con le infinite possibilità offerte dal digitale, promuovendo un apprendimento che sia davvero per tutti.

Mappe Mentali e Mappe Concettuali: Facciamo Chiarezza

Spesso usati come sinonimi, i termini “mappa mentale” e “mappa concettuale” indicano in realtà due strumenti diversi con strutture e scopi specifici. La mappa mentale, teorizzata da Tony Buzan, ha una struttura radiale: un concetto centrale da cui si diramano, come i rami di un albero, idee e pensieri associati in modo libero. È uno strumento eccellente per il brainstorming e per far emergere conoscenze pregresse, privilegiando creatività e associazione di idee attraverso un ampio uso di immagini e colori.

La mappa concettuale, sviluppata da Joseph Novak, ha invece una struttura gerarchica e reticolare. I concetti, inseriti in nodi, sono collegati da frecce e “parole-legame” che esplicitano la natura della relazione tra loro. Questa struttura logica la rende ideale per analizzare, sintetizzare e riorganizzare le informazioni di un testo di studio. Per gli studenti con DSA, la mappa concettuale è spesso più efficace per lo studio strutturato, mentre la mappa mentale può essere un ottimo punto di partenza per la fase di ideazione. La scelta tra digitale e cartaceo dipende dalle preferenze individuali e dagli obiettivi specifici.

Come Creare una Mappa Concettuale Efficace

La costruzione di una mappa concettuale è un processo metacognitivo che aiuta lo studente a diventare protagonista del proprio apprendimento. Per essere davvero funzionale, una mappa deve essere chiara e sintetica. Il primo passo è individuare il concetto principale dell’argomento, che andrà posizionato in alto al centro. Da qui, si procede verso il basso, identificando i concetti subordinati e collegandoli con frecce orientate.

È fondamentale usare parole chiave o frasi molto brevi all’interno dei nodi, evitando testi lunghi. Le linee di connessione devono essere esplicitate da parole-legame (es. “è composto da”, “causa”, “dipende da”) che chiariscono la relazione logica. L’uso strategico di colori può aiutare a categorizzare le informazioni, ma è bene non esagerare per non creare confusione. Una mappa efficace non è una copia del libro, ma una rielaborazione personale e sintetica. Ricorda che commettere errori è parte del processo; per questo è utile conoscere i 7 errori più comuni da evitare.

Il Mercato degli Strumenti Digitali: Software e App a Supporto

L’innovazione tecnologica ha portato alla nascita di un vasto mercato di software e applicazioni per la creazione di mappe concettuali, molte delle quali progettate specificamente per le esigenze degli studenti con DSA. Questi strumenti digitali offrono vantaggi significativi rispetto alla creazione manuale, come la possibilità di modificare la mappa facilmente, inserire elementi multimediali (immagini, video, link) e utilizzare funzioni di sintesi vocale per ascoltare il testo inserito nei nodi.

In Italia e in Europa, esistono numerose opzioni, sia gratuite che a pagamento. Tra i software più noti ci sono XMind, Coggle e MindMeister, che offrono interfacce intuitive e funzionalità collaborative. Esistono anche soluzioni sviluppate appositamente per il contesto italiano, come SuperMappeX di Anastasis, che integrano strumenti compensativi avanzati. Recentemente, l’intelligenza artificiale ha fatto il suo ingresso in questo settore con app come Algor Maps, in grado di generare mappe automaticamente da un testo, offrendo una base di partenza che lo studente può poi personalizzare. La scelta dello strumento giusto dipende dalle esigenze individuali e dal grado di autonomia dello studente.

In Breve (TL;DR)

Le mappe concettuali sono uno strumento compensativo fondamentale per studenti con DSA e BES, essenziale per organizzare le informazioni e facilitare la comprensione e l’apprendimento.

Questa guida pratica illustra come sfruttare le mappe per organizzare le informazioni e semplificare la comprensione, trasformando lo studio in un’attività più accessibile ed efficace.

In questa guida scopriremo strategie pratiche e strumenti digitali per creare mappe efficaci, trasformando lo studio in un’esperienza più semplice e autonoma.

Conclusioni

Le mappe concettuali sono molto più di un semplice schema: rappresentano una chiave d’accesso alla conoscenza per migliaia di studenti con DSA e BES. In un contesto come quello italiano, dove il diritto allo studio e l’inclusione sono valori fondanti del sistema educativo, questi strumenti si confermano essenziali. La loro efficacia, supportata da decenni di ricerca pedagogica e sancita dalla normativa, risiede nella capacità di valorizzare stili di apprendimento diversi, in particolare quello visivo, e di promuovere l’autonomia dello studente. L’integrazione tra la solida tradizione didattica del nostro Paese e le continue innovazioni tecnologiche apre scenari promettenti per una scuola sempre più equa e personalizzata, dove ogni alunno ha la possibilità di esprimere il proprio potenziale. Saper creare e utilizzare una mappa concettuale è una competenza trasversale che accompagna lo studente ben oltre il percorso scolastico, trasformandosi in un’abilità preziosa per organizzare idee e progetti in ogni ambito della vita.

Domande frequenti

Qual è la base normativa che regola l’uso delle mappe concettuali per DSA in Italia?

In Italia, l’uso delle mappe concettuali come strumento compensativo per studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) è sancito principalmente dalla Legge 170 del 2010 e dalle successive Linee Guida del MIUR del 2011 (Decreto Ministeriale 5669/2011). La Legge 170 riconosce dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, e stabilisce il diritto degli studenti a usufruire di strumenti compensativi e misure dispensative. Le Linee Guida specificano che le mappe concettuali sono tra gli strumenti raccomandati per facilitare la comprensione, la memorizzazione e il recupero delle informazioni, e il loro utilizzo deve essere formalizzato nel Piano Didattico Personalizzato (PDP).

Chi deve creare la mappa concettuale, lo studente o l’insegnante?

La normativa (L. 170/10 e DM 5669/11) indica che l’obiettivo primario è promuovere l’autonomia dello studente. Pertanto, la mappa concettuale dovrebbe essere creata dall’alunno stesso. È compito della scuola insegnare allo studente come realizzare mappe efficaci. Se uno studente non è ancora in grado di farlo autonomamente, il PDP può prevedere un supporto iniziale, che può includere la fornitura di mappe da parte del docente o la creazione guidata. Tuttavia, lo scopo finale è sempre quello di rendere lo studente capace di costruire le proprie mappe, poiché questo processo di rielaborazione personale è una parte fondamentale dell’apprendimento significativo.

Esistono software o app consigliati per creare mappe concettuali per studenti con DSA?

Sì, esistono numerosi software e app, molti dei quali sono particolarmente indicati per studenti con DSA grazie a interfacce semplici e funzioni integrate come la sintesi vocale. Alcuni esempi noti sono Coggle, MindMeister e XMind. In Italia, software come SuperMappeX di Anastasis sono molto diffusi perché pensati specificamente per le esigenze compensative. Recentemente, stanno emergendo anche strumenti basati sull’intelligenza artificiale, come Algor Maps, che possono generare una prima bozza di mappa da un testo, facilitando il lavoro iniziale dello studente. La scelta dipende dalle preferenze personali, dal dispositivo utilizzato (PC, tablet) e dalle funzionalità specifiche richieste.

Qual è la differenza principale tra una mappa mentale e una mappa concettuale?

La differenza principale risiede nella loro struttura e funzione. Una mappa mentale ha una struttura radiale (a raggiera) con un’idea centrale e rami che si sviluppano per associazione libera, utilizzando molte immagini e colori; è ideale per il brainstorming. Una mappa concettuale, invece, ha una struttura gerarchica (dall’alto verso il basso) che mostra le relazioni logiche tra i concetti attraverso nodi e frecce con parole-legame; è più adatta a sintetizzare e organizzare contenuti di studio in modo strutturato.

Le mappe concettuali possono essere usate durante gli esami di Stato?

Sì, le mappe concettuali possono essere utilizzate durante gli esami di Stato. L’Ordinanza Ministeriale che regola gli esami di Stato prevede che gli studenti con DSA possano utilizzare gli strumenti compensativi previsti nel loro Piano Didattico Personalizzato (PDP) e usati regolarmente durante l’anno scolastico. È fondamentale che la mappa sia uno strumento di supporto e non un riassunto dettagliato da copiare. La commissione d’esame è sovrana e può valutare l’adeguatezza dello strumento, perciò è importante che gli studenti imparino a creare mappe sintetiche e funzionali, incentrate su parole chiave e concetti principali.

Domande frequenti

La differenza principale risiede nella loro struttura. Le mappe concettuali, sviluppate da Joseph Novak, hanno una struttura gerarchica, simile a un albero o a un organigramma, che si sviluppa dall’alto verso il basso. Collegano i concetti tramite frecce e “parole-legame” per esplicitare le relazioni logiche (causa-effetto, successione). Le mappe mentali, ideate da Tony Buzan, hanno invece una struttura radiale: il concetto principale è al centro e le idee correlate si irradiano verso l’esterno in modo più libero e creativo, usando molti colori e immagini per stimolare la memoria visiva e il pensiero associativo.

Assolutamente no. Sebbene siano uno strumento compensativo fondamentale per studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e Bisogni Educativi Speciali (BES), le mappe concettuali sono preziose per chiunque. Aiutano tutti gli studenti a organizzare le informazioni, a visualizzare i collegamenti tra le idee, a migliorare la memorizzazione e a sviluppare un pensiero critico. L’uso delle mappe in classe favorisce una didattica inclusiva, dove l’intera classe può beneficiare dello stesso metodo di studio efficace.

Esistono numerosi software, sia gratuiti che a pagamento, adatti a diverse esigenze. Tra le opzioni gratuite e popolari ci sono Xmind, Coggle e GitMind, che permettono di creare mappe e condividerle online. Altri strumenti come MindMeister e Canva offrono funzionalità collaborative e modelli preimpostati, anche in versioni gratuite. Esistono anche applicazioni specifiche pensate per studenti con DSA, come Algor Maps, che utilizza l’intelligenza artificiale per generare mappe da un testo. La scelta dipende dalle preferenze personali e dalle funzionalità richieste, come l’inserimento di immagini, video o l’uso della sintesi vocale.

Per motivare un ragazzo, è utile presentare le mappe non come un obbligo, ma come un modo più creativo e meno faticoso di studiare. Iniziate creando una mappa insieme su un argomento che gli interessa, usando colori, disegni e parole chiave. Mostrate come la mappa trasformi un lungo testo in una singola pagina visiva, rendendo il ripasso più rapido. L’obiettivo è fargli scoprire che costruire una mappa è un processo personale che aumenta l’autonomia e la fiducia nelle proprie capacità, portando a risultati migliori con meno ansia.

Sì, le mappe concettuali sono uno strumento compensativo previsto dalla Legge 170/2010 e dalle successive linee guida. Il loro utilizzo durante verifiche ed esami è un diritto per gli studenti con DSA, purché sia specificato nel Piano Didattico Personalizzato (PDP). Non è necessaria un’approvazione preventiva della mappa da parte del docente prima di ogni verifica, anche se la scuola ha il compito di insegnarne un uso efficace. Agli esami di Stato, lo studente può usare le mappe come strumento di supporto se previsto dal suo PDP, e spetta alla commissione valutare se siano appropriate.

Hai trovato utile questo articolo? C'è un altro argomento che vorresti vedermi affrontare?

Scrivilo nei commenti qui sotto! Prendo ispirazione direttamente dai vostri suggerimenti.