La scuola primaria è il primo, fondamentale tassello nel percorso formativo di ogni bambino. In questo contesto, l’inclusione degli alunni con disabilità non è solo un dovere normativo, ma un principio culturale che arricchisce l’intera comunità scolastica. Al centro di questo processo si collocano due strumenti chiave: il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO). Questi non sono semplici documenti burocratici, ma il cuore pulsante di una progettazione didattica che mira a valorizzare le potenzialità di ciascuno, costruendo un percorso su misura. Comprendere il loro funzionamento è essenziale per docenti, famiglie e operatori, per trasformare i principi dell’inclusione in azioni quotidiane efficaci.

Questo articolo si propone come una guida completa per navigare tra adempimenti e buone pratiche. Analizzeremo in dettaglio cosa sono il PEI e il GLO, chi ne fa parte e quali sono le responsabilità di ciascun attore coinvolto. Esploreremo le strategie didattiche più innovative e il modo in cui la tradizione educativa italiana si confronta con le sfide del futuro, anche in un’ottica europea. L’obiettivo è fornire un quadro chiaro e operativo per costruire una scuola realmente inclusiva, dove ogni alunno possa sentirsi accolto, compreso e messo nelle condizioni di esprimere al meglio il proprio potenziale.

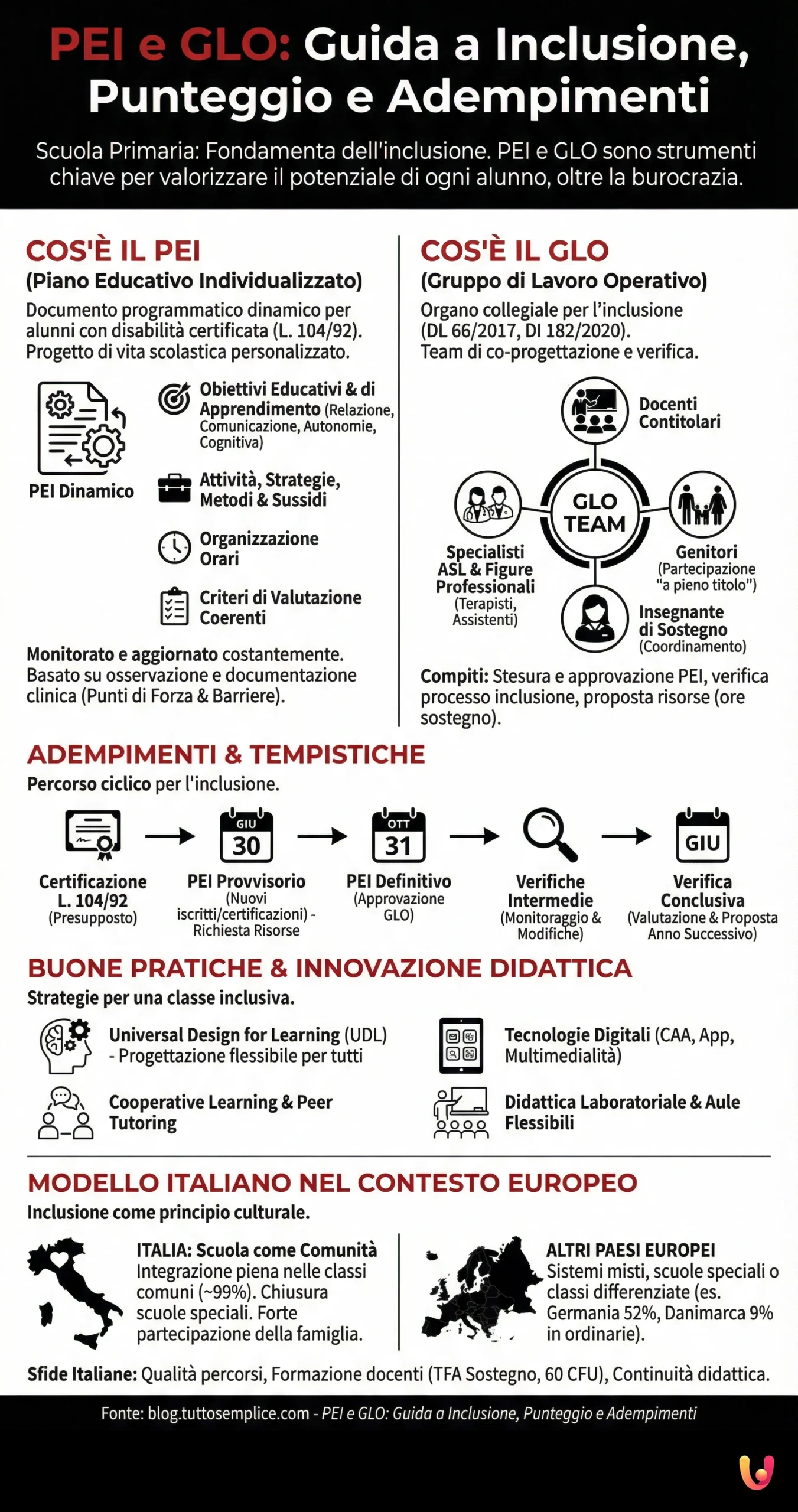

Cosa sono PEI e GLO: i pilastri dell’inclusione scolastica

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è un documento programmatico fondamentale per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità certificata. Redatto annualmente, descrive in modo dettagliato gli interventi educativi e didattici, gli obiettivi specifici per l’alunno e i criteri di valutazione. Il PEI non è un documento statico, ma dinamico: viene costantemente monitorato e aggiornato per adattarsi ai progressi e alle necessità emergenti dello studente. La sua elaborazione è un momento cruciale che coinvolge diverse figure professionali e la famiglia, con l’obiettivo di creare un percorso realmente personalizzato.

Il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO) è l’organo collegiale responsabile della stesura e dell’approvazione del PEI. Istituito dal Decreto Legislativo 66/2017 e disciplinato dal Decreto Interministeriale 182/2020, il GLO rappresenta il luogo del confronto e della co-progettazione. La sua funzione non si limita alla redazione del documento, ma si estende alla verifica del processo di inclusione e alla proposta delle risorse necessarie, come le ore di sostegno. La sua composizione allargata garantisce che la visione sull’alunno sia completa e multidimensionale, superando una prospettiva puramente scolastica.

Il GLO: un team per l’alunno

Il GLO è un vero e proprio team che lavora in sinergia per il benessere e l’apprendimento dell’alunno con disabilità. La sua composizione è eterogenea per garantire una visione a 360 gradi. Ne fanno parte a pieno titolo il team dei docenti contitolari della classe, i genitori dell’alunno (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale) e l’insegnante di sostegno, che svolge un ruolo cardine di coordinamento. A questi membri si aggiungono altre figure fondamentali che interagiscono con lo studente: gli specialisti dell’ASL, come il neuropsichiatra infantile e i terapisti, e altre figure professionali come l’assistente all’autonomia e alla comunicazione. Anche lo stesso alunno, soprattutto nella scuola secondaria, è chiamato a partecipare per favorire l’autodeterminazione.

Il GLO si riunisce in momenti precisi dell’anno scolastico. Un primo incontro si tiene di norma entro ottobre per definire e approvare il PEI per l’anno in corso. Seguono una o più verifiche intermedie per monitorare l’andamento del percorso e, se necessario, apportare delle modifiche. Infine, un incontro conclusivo, entro giugno, serve a valutare i risultati raggiunti e a formulare una prima proposta per l’anno successivo. Questo approccio ciclico permette di avere una visione dinamica della crescita dell’alunno, adattando costantemente le strategie. Per chi aspira a diventare docente specializzato, percorsi come il TFA Sostegno sono fondamentali per acquisire le competenze necessarie a operare efficacemente all’interno del GLO.

Il PEI: un progetto su misura per l’apprendimento

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento che traduce la visione del GLO in un progetto concreto. Non è una semplice raccolta di informazioni, ma una mappa dettagliata che guida l’azione didattica. Al suo interno vengono definiti gli obiettivi educativi e di apprendimento, che non riguardano solo le discipline, ma anche la socializzazione, la comunicazione, la relazione e le autonomie. Il PEI esplicita le attività didattiche, l’organizzazione degli orari e l’uso di specifici metodi e sussidi. Un aspetto centrale è la valutazione, che deve essere coerente con il percorso personalizzato e descrivere i criteri che la sostengono.

La stesura del PEI parte da un’attenta osservazione dell’alunno e dall’analisi della documentazione clinica. Il documento si articola in diverse sezioni che esplorano quattro dimensioni chiave: la relazione e interazione, la comunicazione e il linguaggio, l’autonomia e l’orientamento, e la dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento. Questo approccio permette di individuare non solo le difficoltà (le barriere), ma soprattutto i punti di forza (i facilitatori) su cui costruire il percorso educativo. Il PEI è quindi uno strumento di lavoro flessibile, che deve essere vissuto come un’opportunità di crescita per l’alunno e per l’intera classe.

Adempimenti burocratici: guida per docenti e famiglie

Il percorso che porta alla definizione del PEI è scandito da precisi adempimenti normativi. Tutto ha inizio con la certificazione di disabilità (ai sensi della Legge 104/92), che è il presupposto per l’attivazione del processo. Per i nuovi iscritti o le nuove certificazioni, la scuola deve redigere un PEI provvisorio entro il 30 giugno. Questo primo documento serve a richiedere le risorse necessarie per l’anno successivo, come le ore di sostegno e l’assistenza specialistica. Il PEI definitivo, invece, deve essere approvato dal GLO entro il 31 ottobre.

La famiglia gioca un ruolo attivo e non meramente consultivo. I genitori partecipano “a pieno titolo” al GLO e firmano il PEI. È un loro diritto e dovere contribuire al “quadro informativo”, una sezione del PEI dove possono descrivere la situazione del proprio figlio, evidenziandone punti di forza e interessi. La collaborazione tra scuola e famiglia è un pilastro del modello inclusivo italiano: un dialogo costante e costruttivo è la base per un PEI efficace e per il successo formativo dell’alunno. La gestione di questi adempimenti rientra nelle competenze professionali che incidono anche sulla ricostruzione di carriera del docente.

Buone pratiche per un’inclusione efficace

Oltre agli adempimenti formali, l’inclusione si nutre di buone pratiche quotidiane che trasformano la classe in un ambiente di apprendimento per tutti. Un approccio fondamentale è l’Universal Design for Learning (UDL), che invita a progettare la didattica fin dall’inizio in modo flessibile e accessibile, offrendo a tutti gli studenti diverse modalità di rappresentazione, azione ed espressione. Questo supera la logica della “semplice” personalizzazione per il singolo alunno, arricchendo l’esperienza dell’intera classe. Strategie come il cooperative learning, il peer tutoring (apprendimento tra pari) e la didattica laboratoriale favoriscono la partecipazione attiva e la collaborazione, valorizzando le diverse intelligenze e abilità.

Dalla teoria alla pratica: strategie didattiche innovative

L’innovazione didattica è un alleato prezioso per l’inclusione. Le tecnologie digitali, se usate con consapevolezza pedagogica, offrono strumenti potentissimi: software per la comunicazione aumentativa e alternativa (CAA), app per la creazione di mappe concettuali, video e risorse multimediali possono rendere i contenuti più accessibili e coinvolgenti. Una didattica innovativa non si limita a usare la tecnologia, ma ripensa gli spazi e i tempi dell’apprendimento. Aule flessibili, lavori di gruppo e progetti interdisciplinari aiutano a superare la lezione frontale tradizionale, promuovendo un apprendimento basato sull’esperienza e sulla scoperta.

Il ruolo della cultura mediterranea: la scuola come comunità

Il modello inclusivo italiano affonda le sue radici in una cultura che valorizza la comunità e i legami interpersonali, un tratto distintivo della “cultura mediterranea”. A differenza di altri modelli europei, quello italiano si fonda sul principio della scuola come comunità accogliente, dove la collaborazione tra scuola, famiglia e territorio è centrale. La forte partecipazione della famiglia al percorso educativo, sancita dal ruolo nel GLO, ne è la prova più evidente. Questo approccio vede l’inclusione non come un compito tecnico affidato a specialisti, ma come una responsabilità condivisa che contribuisce a creare maggiore coesione sociale.

L’inclusione in Italia nel contesto europeo

Il modello italiano di inclusione scolastica è spesso considerato un punto di riferimento in Europa. L’Italia è stata uno dei primi paesi a chiudere le scuole speciali, scegliendo la via dell’integrazione piena nelle classi comuni. I dati confermano questa leadership: il nostro Paese registra una delle percentuali più alte di studenti con disabilità inseriti nelle scuole ordinarie, circa il 97-99%. Questo dato ci distingue nettamente da nazioni come la Germania, dove solo il 52% degli alunni con disabilità frequenta scuole ordinarie, o la Danimarca, dove la percentuale scende al 9%.

Tuttavia, il primato quantitativo non deve nascondere alcune criticità. Se da un lato il modello italiano è forte nel garantire l’accesso, dall’altro deve ancora lavorare sulla qualità dei percorsi e sugli esiti formativi. Un problema noto è l’alta percentuale di insegnanti di sostegno non specializzati e la discontinuità didattica. Il confronto con l’Europa ci spinge a non accontentarci, ma a investire sempre di più sulla formazione dei docenti e sull’efficacia delle strategie didattiche. Percorsi come i nuovi percorsi abilitanti da 60 CFU mirano proprio a rafforzare le competenze di tutto il corpo docente in ottica inclusiva.

In Breve (TL;DR)

Una guida completa agli adempimenti e alle buone pratiche per la gestione del PEI e del GLO nella scuola primaria, strumenti chiave per l’inclusione e per aumentare il proprio punteggio.

Approfondiremo gli adempimenti normativi e le buone pratiche per la gestione del PEI e del GLO, offrendo strumenti pratici, esempi e modelli per favorire l’inclusione e aumentare il proprio punteggio.

Approfondiamo gli adempimenti normativi e le buone pratiche, con un focus su come aumentare il punteggio e pianificare il percorso verso il ruolo.

Conclusioni

In conclusione, il percorso verso una scuola pienamente inclusiva è un processo complesso e dinamico, che in Italia si fonda su pilastri normativi solidi come il PEI e il GLO. Questi strumenti, nati per garantire il diritto allo studio di ogni alunno con disabilità, rappresentano molto più di un obbligo burocratico: sono l’espressione di una visione pedagogica che mette al centro la persona e la valorizzazione delle sue potenzialità. La stretta collaborazione tra docenti, famiglia, specialisti e territorio è il vero motore di questo modello, un tratto distintivo che pone l’Italia all’avanguardia nel panorama europeo.

Tuttavia, la sfida non è ancora vinta. Per passare da un’inclusione di principio a un’inclusione di fatto, è necessario investire costantemente sulla formazione dei docenti, promuovere pratiche didattiche innovative e garantire la continuità educativa. Il futuro della scuola si gioca sulla capacità di essere una comunità accogliente e competente, in grado di trasformare la diversità in una risorsa per tutti. PEI e GLO sono la bussola che ci orienta in questo cammino, ma sono la passione, la professionalità e la collaborazione di chi vive la scuola ogni giorno a tracciare la rotta verso il successo formativo di ogni bambino.

Domande frequenti

Cos’è esattamente il PEI nella scuola primaria?

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è un documento ufficiale redatto annualmente per ogni alunno con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992. Non è un semplice programma, ma un vero e proprio progetto di vita scolastica che descrive in modo dettagliato gli obiettivi educativi e di apprendimento, le attività didattiche personalizzate, le strategie, i metodi e i sussidi che verranno utilizzati. Include anche i criteri di valutazione del percorso. L’obiettivo primario del PEI è garantire il diritto allo studio e promuovere la piena inclusione, favorendo lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno in tutte le dimensioni: relazionale, comunicativa, cognitiva e di autonomia.

Chi compone il GLO e qual è il suo compito principale?

Il GLO, o Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione, è l’organo collegiale che ha il compito fondamentale di elaborare e approvare il PEI. È presieduto dal Dirigente Scolastico (o un suo delegato) ed è composto da tutte le figure che ruotano attorno all’alunno: il team dei docenti della classe, l’insegnante di sostegno, i genitori (che partecipano “a pieno titolo”), e le figure professionali sanitarie e sociali che seguono lo studente (come terapisti e assistenti all’autonomia). Il suo scopo è garantire una progettazione condivisa e partecipata, verificando periodicamente l’efficacia del percorso e proponendo le risorse necessarie per l’inclusione.

Qual è la differenza tra PEI e PDP?

Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) e il PDP (Piano Didattico Personalizzato) sono entrambi strumenti per personalizzare l’apprendimento, ma si rivolgono a studenti con esigenze diverse. Il PEI è destinato esclusivamente agli alunni con disabilità certificata (Legge 104/1992) e definisce un percorso che può modificare in modo sostanziale gli obiettivi della classe. Il PDP, invece, è previsto per alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA, Legge 170/2010) o con altri Bisogni Educativi Speciali (BES) non legati a una disabilità certificata. Il PDP non modifica gli obiettivi didattici, ma prevede l’uso di strumenti compensativi e misure dispensative per aiutare lo studente a raggiungere i traguardi comuni alla classe.

Come partecipa la famiglia alla stesura del PEI?

La famiglia è un membro a tutti gli effetti del GLO e la sua partecipazione è considerata necessaria e fondamentale. I genitori o chi ne esercita la responsabilità genitoriale non sono semplici spettatori, ma partecipano attivamente a tutte le fasi: dalla stesura del PEI, contribuendo con informazioni preziose sulla storia e le caratteristiche del figlio, alla sua approvazione e alle verifiche periodiche. La normativa, rafforzata dal Decreto 153/2023, sottolinea che la famiglia partecipa “a pieno titolo”, avendo diritto di parola, di proposta e di firma sul documento finale. Un PEI elaborato senza il coinvolgimento attivo della famiglia è considerato illegittimo.

Come si colloca il modello di inclusione italiano rispetto al resto d’Europa?

Il modello italiano è riconosciuto a livello internazionale come uno dei più inclusivi, poiché si basa sulla completa integrazione degli alunni con disabilità nelle classi comuni, a differenza di molti paesi europei che mantengono sistemi di scuole speciali o classi differenziate. L’Italia vanta una percentuale di inclusione nelle scuole ordinarie vicina al 99%. Sebbene questo rappresenti un punto di forza e un modello culturale, persistono criticità legate alla qualità dell’inclusione, come la carenza di docenti di sostegno specializzati e la discontinuità didattica, aspetti su cui il confronto con le migliori pratiche europee può offrire spunti di miglioramento.

Domande frequenti

Il PEI, o Piano Educativo Individualizzato, è un documento fondamentale per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità certificata (ai sensi della Legge 104/92). Il suo scopo è programmare un percorso educativo e didattico su misura, che tenga conto delle potenzialità e delle necessità specifiche di ogni studente. In pratica, definisce obiettivi personalizzati, attività didattiche, strategie, strumenti e criteri di valutazione per garantire il diritto allo studio e promuovere il massimo sviluppo possibile dell’alunno.

Il GLO, o Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione, è l’organo che si occupa di redigere e approvare il PEI. È presieduto dal Dirigente Scolastico (o un suo delegato) ed è composto dal team docente del consiglio di classe, inclusi gli insegnanti di sostegno. A questo gruppo partecipano a pieno titolo anche i genitori dell’alunno e le figure professionali che seguono lo studente, come gli specialisti dell’ASL e gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione. Nelle scuole superiori, è prevista anche la partecipazione attiva dello studente stesso. Il compito principale del GLO è collaborare per definire un progetto educativo condiviso, monitorarlo durante l’anno e valutarne i risultati finali.

La differenza fondamentale sta nei destinatari. Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) è obbligatorio e specifico per gli alunni con disabilità certificata secondo la Legge 104/92. Il PDP (Piano Didattico Personalizzato), invece, è destinato ad alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) certificati (Legge 170/2010) o con altri Bisogni Educativi Speciali (BES) non legati a disabilità, come svantaggi linguistici o socio-economici. Mentre il PEI può prevedere obiettivi differenziati rispetto alla classe, il PDP adatta le metodologie e gli strumenti (compensativi e dispensativi) per raggiungere gli stessi obiettivi dei compagni.

Il PEI è un documento dinamico che segue il percorso dell’alunno. Viene redatto in via provvisoria entro giugno per l’anno successivo e approvato in via definitiva di norma entro ottobre. Durante l’anno scolastico, sono previsti incontri di verifica intermedi (solitamente tra novembre e aprile) per monitorare i progressi e, se necessario, adattare gli interventi. A fine anno, entro giugno, si svolge una verifica finale per valutare gli obiettivi raggiunti e formulare proposte per l’anno scolastico seguente.

La famiglia ha un ruolo centrale e partecipa “a pieno titolo” ai lavori del GLO. I genitori non sono semplici spettatori, ma membri attivi che collaborano alla stesura del PEI, portando la loro conoscenza approfondita del figlio e le informazioni sul suo percorso di vita extrascolastico. La loro partecipazione è essenziale per creare un progetto educativo realmente condiviso ed efficace, che integri gli interventi scolastici con quelli familiari e sanitari. La famiglia ha il diritto di essere convocata, di esprimere le proprie osservazioni e di avere una copia del PEI e dei verbali degli incontri.

Hai ancora dubbi su PEI e GLO: Guida a Inclusione, Punteggio e Adempimenti?

Digita qui la tua domanda specifica per trovare subito la risposta ufficiale di Google.

Hai trovato utile questo articolo? C’è un altro argomento che vorresti vedermi affrontare?

Scrivilo nei commenti qui sotto! Prendo ispirazione direttamente dai vostri suggerimenti.