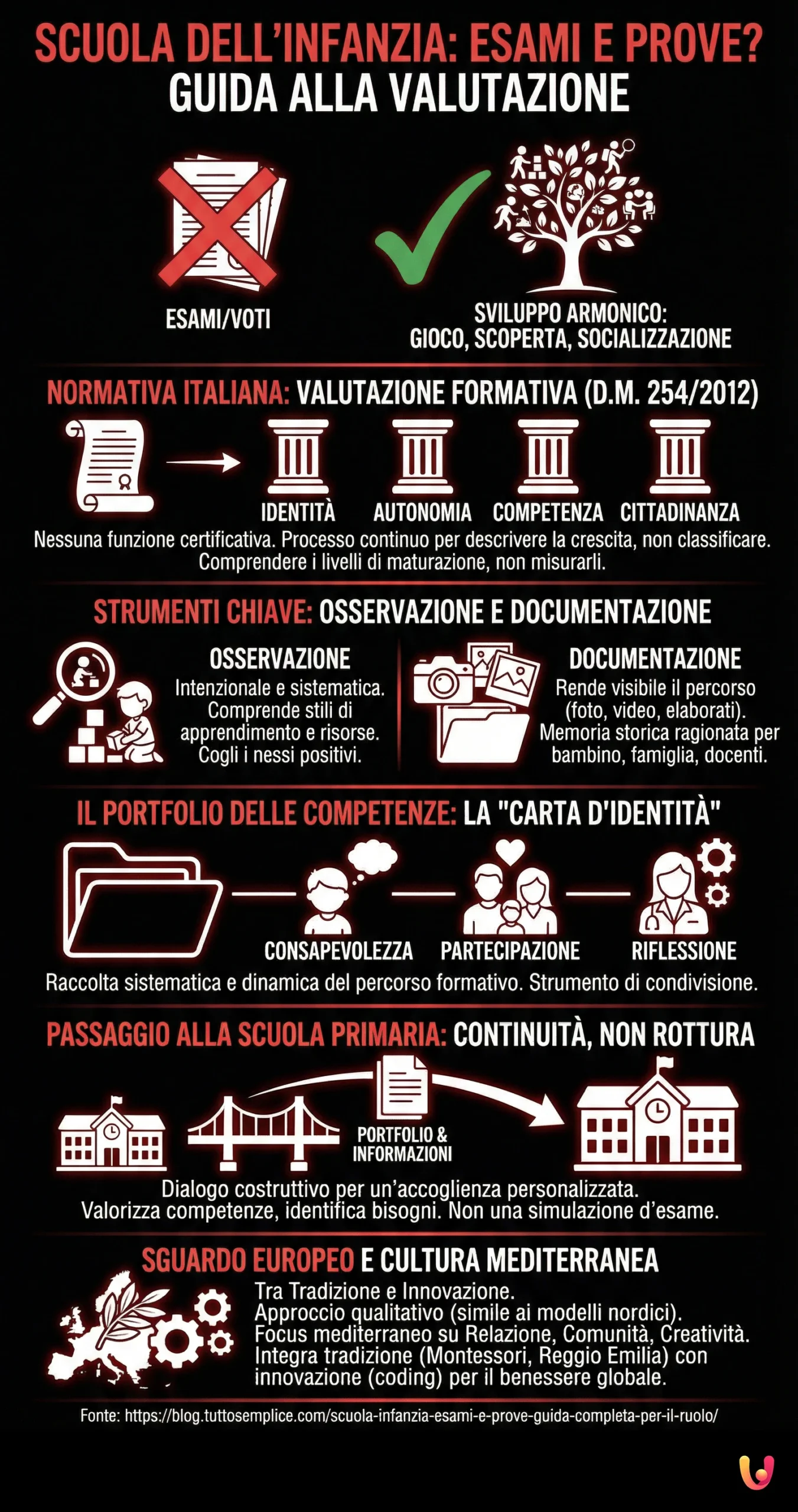

Parlare di esami e prove finali nella scuola dell’infanzia può suonare come un ossimoro. In Italia, infatti, questo primo segmento del percorso di istruzione non prevede valutazioni formali, esami o “promozioni” in senso tradizionale. Il focus è interamente centrato sullo sviluppo armonico del bambino, in un ambiente che favorisce la scoperta, il gioco e la socializzazione. Tuttavia, la fine del triennio rappresenta un momento cruciale: il passaggio alla scuola primaria. Questo transito non è segnato da un esame, ma da un processo di osservazione, documentazione e valutazione formativa che accompagna il bambino lungo tutto il suo percorso, culminando nella trasmissione di informazioni preziose ai futuri insegnanti della scuola primaria.

Questo articolo esplora in dettaglio la normativa italiana, le pratiche pedagogiche consolidate e le tendenze innovative che caratterizzano la valutazione nella scuola dell’infanzia. Analizzeremo come tradizione e innovazione si fondono, con uno sguardo al contesto europeo e alle specificità della cultura mediterranea. L’obiettivo è fornire una guida chiara a genitori e docenti su come viene “valutato” un bambino, non per giudicarlo, ma per comprenderlo e sostenerlo al meglio nel suo viaggio di crescita, assicurando una transizione serena e proficua al ciclo di studi successivo.

La Normativa Italiana: Nessun Esame, Solo Valutazione Formativa

La legislazione italiana, in particolare le “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” (D.M. 254/2012), è molto chiara: la scuola dell’infanzia non ha una funzione certificativa. Il suo scopo è promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e avviare alla cittadinanza. La valutazione, quindi, non si traduce in voti o giudizi, ma assume un carattere puramente formativo. È un processo continuo che riconosce, accompagna e descrive la crescita del bambino, evitando di classificarlo. L’obiettivo è esplorare e incoraggiare le potenzialità di ogni singolo individuo, rispettandone l’originalità e i tempi di sviluppo.

Questo approccio si basa sull’idea che i livelli di maturazione raggiunti da ciascun bambino debbano essere compresi più che misurati. La valutazione formativa serve agli insegnanti per regolare la propria azione didattica, per riequilibrare le proposte educative in base alle risposte dei bambini e per condividere il percorso con le famiglie. Non esistono quindi “prove finali” o “simulazioni d’esame”, ma un’attenta osservazione che guida la progettazione delle attività educative, partendo sempre dai bisogni reali di ogni bambino.

Osservazione e Documentazione: Gli Strumenti Chiave

Se non ci sono esami, come si valuta la crescita di un bambino? Gli strumenti principali sono l’osservazione e la documentazione. L’osservazione, sia occasionale che sistematica, è un processo intenzionale che permette agli insegnanti di “guardare oltre” la semplice percezione, per comprendere come il bambino apprende, quali competenze sta sviluppando e come interagisce con gli altri e con l’ambiente. Questo processo non è finalizzato a trovare errori, ma a cogliere i nessi positivi, le risorse e gli stili di apprendimento unici di ciascuno.

La documentazione, invece, rende visibile questo percorso. Attraverso fotografie, video, raccolte di disegni e trascrizioni di dialoghi, gli insegnanti creano una memoria storica del vissuto del bambino a scuola. Questo materiale non è una semplice raccolta disordinata, ma una selezione ragionata che racconta i progressi, gli interessi e le scoperte. La documentazione ha una triplice valenza: serve al bambino per rivedere le proprie esperienze e acquisire consapevolezza, ai genitori per partecipare al percorso educativo del figlio e agli insegnanti per riflettere sull’efficacia del proprio lavoro e pianificare i passi futuri.

Il Portfolio delle Competenze: La “Carta d’Identità” del Bambino

Uno degli strumenti di documentazione più significativi è il Portfolio delle competenze. Si tratta di una raccolta sistematica e organizzata di materiali che documenta il percorso formativo e i progressi di ogni bambino. Previsto dalla normativa fin dal 2004, il Portfolio accompagna l’alunno per tutta la durata della scuola dell’infanzia e svolge un ruolo fondamentale nel passaggio alla scuola primaria. Al suo interno si trovano descrizioni dei percorsi seguiti, elaborati significativi del bambino e osservazioni degli insegnanti.

Il Portfolio non è un semplice “contenitore”, ma uno strumento dinamico che vede la partecipazione attiva dei bambini stessi, dei docenti e dei genitori. Per il bambino, è un modo per diventare consapevole della propria crescita; per la famiglia, è uno strumento per comprendere interessi e motivazioni del proprio figlio; per la scuola, è una testimonianza della qualità del servizio offerto. Al termine del triennio, questo documento diventa il principale canale di comunicazione con gli insegnanti della scuola primaria, garantendo quella continuità educativa essenziale per un inserimento sereno.

Il Passaggio alla Scuola Primaria: Continuità, non Rottura

Il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla primaria è un momento delicato e importante. La normativa italiana pone grande enfasi sulla continuità educativa, che deve essere garantita attraverso un intenso scambio di informazioni tra i due ordini di scuola. Non si tratta di una “simulazione d’esame” per testare i prerequisiti, ma di un dialogo costruttivo. Gli insegnanti della scuola dell’infanzia, attraverso il Portfolio e apposite schede di passaggio, comunicano ai colleghi della primaria il percorso di ogni bambino, evidenziandone punti di forza, interessi e aree di potenziale sviluppo.

Queste informazioni consentono ai docenti della primaria di pianificare un’accoglienza personalizzata e di progettare attività didattiche adeguate al livello di sviluppo dei nuovi alunni. L’obiettivo è valorizzare le competenze già acquisite e identificare tempestivamente eventuali difficoltà, per promuovere un apprendimento efficace fin dai primi giorni. In questo modo, il passaggio non viene vissuto come una frattura, ma come una tappa naturale di un unico percorso di crescita.

Sguardo sull’Europa e Cultura Mediterranea: Tra Tradizione e Innovazione

Il sistema italiano di valutazione formativa per l’infanzia, incentrato sull’assenza di prove standardizzate e sulla centralità del bambino, trova riscontro in diversi modelli pedagogici europei, specialmente in quelli nordici come quello finlandese, ma si differenzia da altri più strutturati come quello francese. Ogni paese europeo ha un proprio sistema di istruzione, e parlare di un modello unico di valutazione è impossibile. Tuttavia, a livello europeo si riconosce sempre più l’importanza di un approccio qualitativo all’educazione nella prima infanzia, che superi la mera misurazione degli apprendimenti.

Nel contesto della cultura mediterranea, l’approccio italiano si arricchisce di una particolare attenzione alla dimensione della relazione, della comunità e della creatività. La tradizione pedagogica italiana, da Maria Montessori alle sorelle Agazzi fino all’approccio di Reggio Emilia, ha sempre valorizzato l’apprendimento attraverso l’esperienza, il contatto con la natura e l’espressione artistica. Oggi, questa solida tradizione si confronta con le sfide dell’innovazione, integrando nuovi strumenti e metodologie, come il coding o il service learning, senza mai perdere di vista la centralità del benessere e dello sviluppo globale del bambino. Un equilibrio che rende la scuola dell’infanzia italiana un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale.

In Breve (TL;DR)

Una guida completa agli esami e alle prove del concorso per docenti della scuola dell’infanzia, con approfondimenti sulla normativa vigente, simulazioni delle prove e consigli pratici per ottenere il ruolo.

Approfondiamo la normativa di riferimento, le tipologie di prove e le strategie più efficaci per superare la selezione.

Inoltre, avrai a disposizione simulazioni, esempi pratici e checklist per prepararti al meglio e superare ogni fase del concorso.

Conclusioni

In sintesi, la scuola dell’infanzia in Italia non prevede esami, prove finali o simulazioni. Il suo sistema si fonda su un approccio di valutazione formativa, un processo qualitativo che ha lo scopo di accompagnare e sostenere la crescita di ogni bambino. Attraverso strumenti come l’osservazione sistematica, la documentazione pedagogica e il Portfolio delle competenze, gli insegnanti tracciano un profilo dettagliato e rispettoso dell’individualità di ciascun alunno. Questo patrimonio di informazioni diventa essenziale nel momento del passaggio alla scuola primaria, assicurando una continuità didattica ed educativa fondamentale per il futuro percorso scolastico. Comprendere questa filosofia è cruciale per genitori e educatori, per collaborare insieme a un unico, grande obiettivo: far fiorire tutte le potenzialità dei bambini, in un clima di fiducia, scoperta e serenità. Per chi desidera approfondire gli aspetti legati alla valutazione e alla programmazione, la guida su gestione della classe e valutazione nell’infanzia offre ulteriori strumenti operativi, mentre per i docenti in formazione, l’articolo sull’anno di prova e bilancio delle competenze può fornire spunti preziosi. Infine, per chi si avvicina al mondo dell’insegnamento, la guida su titoli e abilitazione per diventare docente d’infanzia delinea il percorso completo.

Domande frequenti

No, nella scuola dell’infanzia italiana non sono previsti esami finali per i bambini. Il percorso, che accoglie bimbi dai 3 ai 5 anni, non è obbligatorio e si concentra sullo sviluppo armonico del bambino. La valutazione ha un carattere formativo: non si basa su voti o giudizi standardizzati, ma sull’osservazione dei progressi individuali e sulla documentazione delle esperienze. Il termine ‘prove finali’ si riferisce, invece, ai concorsi che gli aspiranti docenti devono superare per ottenere un posto di ruolo.

La valutazione è un processo continuo che si basa principalmente sull’osservazione sistematica da parte dei docenti. Gli insegnanti documentano i progressi del bambino in aree come l’autonomia, la relazione con gli altri, la creatività e l’apprendimento. Questi elementi vengono raccolti in un portfolio personale che descrive il percorso di crescita del bambino, evitando classificazioni e giudizi sulle singole prestazioni. L’obiettivo è valorizzare le potenzialità di ciascuno in un’ottica formativa, come indicato anche dalle normative di riferimento (D.Lgs. 65/2017).

Per diventare insegnante di ruolo nella scuola dell’infanzia è necessario superare un concorso pubblico. Questo concorso si articola in diverse prove: una prova scritta computer-based con quesiti a risposta multipla e una prova orale. La prova scritta verifica le competenze in ambito pedagogico, psicopedagogico, didattico, oltre alla conoscenza dell’inglese e delle tecnologie digitali. La prova orale include anche una lezione simulata. Per prepararsi, esistono numerosi manuali e simulatori online che offrono esercitazioni e quiz basati sulle prove ufficiali degli anni precedenti.

Per la valutazione dei bambini, la normativa chiave è il Decreto Legislativo 65/2017, che ha istituito il sistema integrato di educazione e istruzione da 0 a 6 anni, ponendo l’accento su un approccio formativo e non sommativo. Per i concorsi per diventare docenti, invece, le regole sono stabilite da specifici bandi ministeriali (Decreti Ministeriali, come il D.M. 2576/2023) che definiscono i requisiti di accesso, la struttura delle prove e i programmi d’esame.

Una preparazione efficace richiede uno studio approfondito delle materie d’esame, che includono pedagogia, psicologia, metodologie didattiche e normativa scolastica. È fondamentale esercitarsi con le simulazioni della prova scritta, disponibili su piattaforme online e come software allegati a manuali specifici. Per la prova orale, è utile preparare una lezione simulata su un argomento specifico del programma e allenarsi a esporla, curando anche la conoscenza della lingua inglese a livello B2, come richiesto dal bando.

Hai ancora dubbi su Scuola Infanzia: esami e prove. Guida completa per il ruolo?

Digita qui la tua domanda specifica per trovare subito la risposta ufficiale di Google.

Hai trovato utile questo articolo? C’è un altro argomento che vorresti vedermi affrontare?

Scrivilo nei commenti qui sotto! Prendo ispirazione direttamente dai vostri suggerimenti.