In Breve (TL;DR)

Una guida completa agli strumenti e alle metodologie didattiche per creare Unità di Apprendimento (UDA) di Storia dell’Arte, ricca di esempi pratici e consigli utili.

Vengono forniti esempi pratici e modelli di Unità di Apprendimento (UDA) per applicare concretamente metodologie e strumenti innovativi, utili anche per le prove di selezione.

Vengono inoltre forniti esempi pratici e modelli scaricabili per aiutarti a strutturare Unità di Apprendimento (UDA) efficaci e innovative.

Il diavolo è nei dettagli. 👇 Continua a leggere per scoprire i passaggi critici e i consigli pratici per non sbagliare.

L’insegnamento della storia dell’arte sta attraversando una fase di profonda trasformazione, spinta dall’integrazione di nuove tecnologie e da un rinnovato approccio pedagogico. Superare la tradizionale lezione frontale è diventato un obiettivo primario per catturare l’interesse degli studenti e renderli protagonisti del loro percorso di apprendimento. In questo contesto, l’Unità di Apprendimento (UDA) emerge come uno strumento fondamentale, capace di strutturare percorsi didattici interdisciplinari e coinvolgenti. L’approccio per UDA permette di superare la frammentazione del sapere, collegando la storia dell’arte ad altre discipline e calandola in contesti reali e significativi per gli studenti, come il mercato europeo e la ricca cultura mediterranea.

Questa guida esplora strumenti e metodologie didattiche innovative per la progettazione di UDA di storia dell’arte. Verranno presentati esempi pratici che mettono in dialogo tradizione e innovazione, con un focus specifico sul contesto italiano. L’obiettivo è fornire ai docenti, ma anche a chiunque sia interessato all’educazione e all’arte, spunti concreti per creare esperienze formative che stimolino la curiosità, il pensiero critico e una più profonda consapevolezza del patrimonio culturale. Si tratta di un percorso che valorizza le competenze chiave europee, preparando i cittadini di domani a comprendere e interagire con un mondo sempre più complesso e interconnesso.

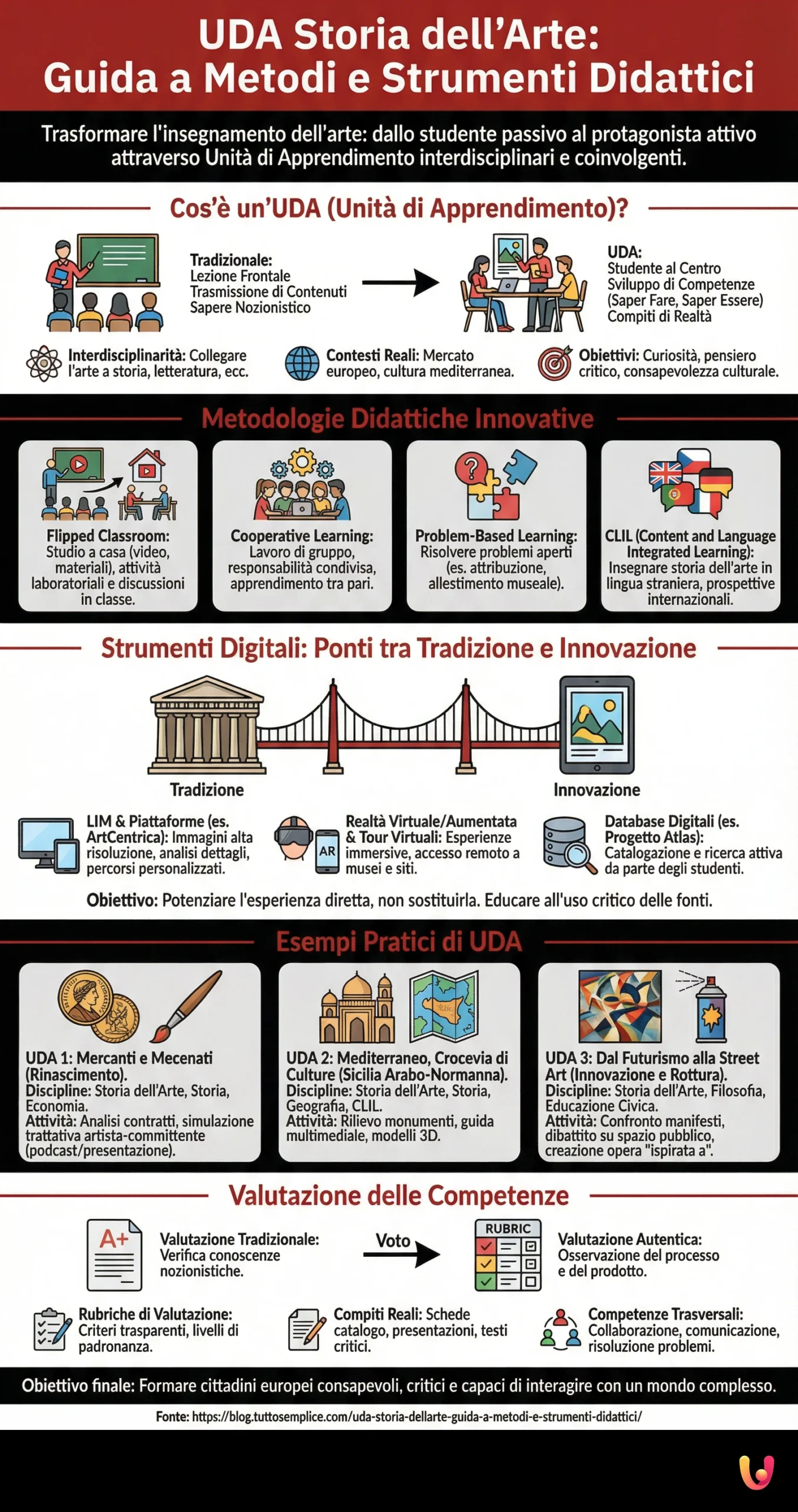

Il ruolo dell’UDA nella didattica della Storia dell’Arte

L’Unità di Apprendimento (UDA) rappresenta un cambio di paradigma nella progettazione didattica, ponendo lo studente al centro del processo formativo. A differenza della tradizionale Unità Didattica, focalizzata sulla trasmissione di contenuti da parte del docente, l’UDA si basa sullo sviluppo di competenze. Questo significa che l’obiettivo non è solo “sapere”, ma “saper fare” e “saper essere”. In storia dell’arte, un’UDA non si limita a presentare opere e artisti, ma spinge gli studenti a osservare, analizzare, contestualizzare e rielaborare criticamente, mobilitando conoscenze e abilità in compiti concreti e significativi, noti come “compiti di realtà”.

Progettare un’UDA richiede di partire dalle competenze che si intendono sviluppare, definite a livello europeo e nazionale, per poi declinarle in obiettivi di apprendimento specifici. Le attività proposte sono spesso interdisciplinari, coinvolgendo materie come italiano, storia, geografia e lingue straniere, per mostrare come l’arte sia un fenomeno complesso, radicato nella società e nella cultura. La valutazione, infine, non si limita alla verifica delle conoscenze nozionistiche, ma osserva il processo, la partecipazione attiva e la capacità di lavorare in gruppo, offrendo un quadro completo della crescita dello studente.

Metodologie didattiche innovative per un apprendimento attivo

Per rendere efficaci le UDA di storia dell’arte, è cruciale adottare metodologie che favoriscano il coinvolgimento diretto degli studenti. La Flipped Classroom (classe capovolta) è un esempio eccellente: il docente fornisce materiali di studio (video, letture, podcast) da fruire a casa, mentre il tempo in classe è dedicato ad attività laboratoriali, discussioni e approfondimenti. Questo approccio libera tempo prezioso per l’interazione e il supporto personalizzato. Altre strategie efficaci includono il Cooperative Learning, che promuove il lavoro di gruppo e la responsabilità condivisa, e il Problem-Based Learning, dove gli studenti affrontano problemi aperti, come l’attribuzione di un’opera o la progettazione di un allestimento museale.

La metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) si rivela particolarmente potente, permettendo di insegnare la storia dell’arte in una lingua straniera. Questo non solo potenzia le competenze linguistiche, ma apre anche a prospettive internazionali, confrontando, ad esempio, il Rinascimento italiano con quello europeo o analizzando le fonti critiche in lingua originale. L’uso di queste metodologie trasforma la lezione in un’esperienza dinamica, dove lo studente diventa un ricercatore attivo, costruendo il proprio sapere attraverso l’esplorazione e il dialogo.

Strumenti digitali: ponti tra tradizione e innovazione

Le nuove tecnologie offrono strumenti straordinari per arricchire la didattica della storia dell’arte, rendendola più interattiva e accessibile. La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM), ad esempio, permette di proiettare immagini ad altissima risoluzione, analizzare dettagli, confrontare opere e accedere a risorse online in tempo reale. Piattaforme come ArtCentrica, sviluppata in collaborazione con istituzioni come le Gallerie degli Uffizi, consentono di esplorare collezioni digitalizzate, creare percorsi personalizzati e annotare le opere, favorendo un apprendimento collaborativo tra docenti e studenti. Anche i tour virtuali di musei e siti archeologici, la realtà aumentata (AR) e la realtà virtuale (VR) offrono esperienze immersive che abbattono le barriere fisiche.

L’integrazione di questi strumenti non deve sostituire l’esperienza diretta con l’opera d’arte, ma potenziarla. Un’UDA può, ad esempio, prevedere una fase di ricerca online e analisi digitale, seguita da una visita a un museo o a un sito archeologico. Progetti come Atlas, dell’Università di Pisa, mostrano come la creazione di database digitali da parte degli stessi studenti possa trasformarsi in un potente strumento di apprendimento e catalogazione. Questi approcci non solo sviluppano competenze digitali, ma educano anche a un uso critico e consapevole delle fonti online, una capacità fondamentale nella società dell’informazione.

Esempi pratici di UDA di Storia dell’Arte

La progettazione di un’UDA efficace richiede creatività e concretezza. Vediamo alcuni esempi che collegano il patrimonio italiano a contesti più ampi, come il mercato europeo e la cultura mediterranea, unendo tradizione e innovazione.

UDA 1: “Mercanti e Mecenati: l’arte come specchio della società rinascimentale”

Questa UDA interdisciplinare, destinata a una scuola secondaria di secondo grado, esplora il legame tra arte, economia e potere nel Rinascimento. Coinvolge storia dell’arte, storia ed economia. Gli studenti, divisi in gruppi, analizzano le biografie di artisti (come Mantegna o Piero della Francesca) e dei loro committenti (come i Gonzaga o i Medici), studiando contratti e lettere. Il compito di realtà potrebbe essere la creazione di un podcast o di una presentazione multimediale che simuli una “trattativa” tra un artista e un mecenate, evidenziando le richieste della committenza e le ambizioni dell’artista. Strumenti come le cronologie digitali e le mappe concettuali possono aiutare a visualizzare le reti di relazioni e gli scambi culturali in Europa.

UDA 2: “Mediterraneo, crocevia di culture: l’eredità arabo-normanna in Sicilia”

Focalizzata sulla cultura mediterranea, questa UDA si concentra sull’arte siciliana del XII secolo, un esempio straordinario di sincretismo culturale. Le discipline coinvolte sono storia dell’arte, storia, geografia e disegno tecnico. Gli studenti possono analizzare monumenti come il Duomo di Monreale o la Cappella Palatina di Palermo, utilizzando strumenti di rilievo grafico e fotografico. Una metodologia CLIL in inglese o francese potrebbe essere utilizzata per studiare le influenze bizantine e islamiche. Il prodotto finale potrebbe essere la creazione di una guida turistica multimediale o di un modello 3D di un dettaglio architettonico, valorizzando così il patrimonio locale in una prospettiva interculturale, un tema cruciale per chi aspira a insegnare arte oggi.

UDA 3: “Dal Futurismo alla Street Art: l’innovazione che rompe la tradizione”

Questa UDA mette a confronto le avanguardie storiche del Novecento con le forme d’arte contemporanea, esplorando il tema della rottura e dell’innovazione. È un percorso ideale per stimolare il dibattito e il pensiero critico. Le materie coinvolte possono essere storia dell’arte, filosofia e educazione civica. Gli studenti potrebbero analizzare manifesti e opere futuriste per poi confrontarli con i lavori di street artist contemporanei, discutendo del rapporto con lo spazio pubblico e il mercato dell’arte. Un’attività laboratoriale potrebbe consistere nella creazione di un’opera “ispirata a”, utilizzando tecniche miste o digitali. Questo tipo di percorso aiuta a sviluppare competenze di cittadinanza attiva, riflettendo sul valore del patrimonio culturale e sulla sua tutela. È un approccio che si allinea perfettamente con le moderne metodologie per l’insegnamento dell’arte.

Valutazione delle competenze in un’UDA

La valutazione in un’Unità di Apprendimento di storia dell’arte deve essere coerente con l’approccio basato sulle competenze. Non si tratta più solo di assegnare un voto a un’interrogazione o a un compito scritto, ma di osservare e valutare l’intero processo di apprendimento. Si utilizzano strumenti diversificati come le rubriche di valutazione, che descrivono i diversi livelli di padronanza di una competenza (iniziale, base, intermedio, avanzato). Queste rubriche vengono condivise con gli studenti all’inizio del percorso, rendendo i criteri di valutazione trasparenti e promuovendo l’autovalutazione.

La valutazione autentica si concentra su compiti reali e complessi. Ad esempio, la capacità di “leggere e interpretare un’opera d’arte” può essere valutata attraverso la creazione di una scheda di catalogo, una presentazione orale o la stesura di un testo critico. Si valutano non solo l’esattezza delle informazioni, ma anche la capacità di argomentare, l’originalità del pensiero e l’uso di un lessico appropriato. È fondamentale anche osservare le competenze trasversali, come la capacità di collaborare in gruppo, di risolvere problemi e di comunicare efficacemente. Questo approccio formativo è essenziale per chiunque voglia intraprendere percorsi abilitanti per l’insegnamento.

Conclusioni

In conclusione, l’adozione di Unità di Apprendimento, supportate da metodologie didattiche attive e strumenti digitali, rappresenta una strada maestra per rinnovare l’insegnamento della storia dell’arte. Questo approccio permette di superare una didattica meramente trasmissiva, trasformando gli studenti in protagonisti attivi e consapevoli del proprio percorso culturale. Progettare UDA che intrecciano la tradizione artistica italiana con il contesto europeo e mediterraneo, e che mettono in dialogo passato e presente, non solo arricchisce il bagaglio di conoscenze, ma sviluppa competenze trasversali fondamentali per la cittadinanza del XXI secolo.

L’integrazione di tecnologie come la realtà aumentata, le piattaforme collaborative e i tour virtuali non è un fine, ma un potente mezzo per rendere l’apprendimento più immersivo, democratico e significativo. La sfida per i docenti e per il sistema educativo è quella di abbracciare questa trasformazione, investendo in formazione e sperimentazione. Insegnare storia dell’arte oggi significa fornire le chiavi per decodificare la complessità del mondo visivo che ci circonda, educando alla bellezza, al pensiero critico e alla tutela di un patrimonio che è radice della nostra identità collettiva.

Domande frequenti

Un’UDA (Unità di Apprendimento) in Storia dell’Arte non è una semplice lezione, ma un percorso didattico che parte da un compito reale e significativo per lo studente. A differenza della lezione frontale, incentrata sulla trasmissione di contenuti, l’UDA è interdisciplinare e mira a sviluppare competenze pratiche e trasversali. Per esempio, invece di spiegare un movimento artistico, si potrebbe chiedere agli studenti di organizzare una mostra virtuale, collegando storia, tecnologia e comunicazione, ponendo così lo studente al centro del processo di apprendimento.

Per rendere un’UDA di Storia dell’Arte più innovativa, si possono integrare numerosi strumenti digitali. Piattaforme come Google Arts & Culture o ArtCentrica permettono di esplorare opere d’arte ad altissima risoluzione e visitare musei virtualmente. Si possono utilizzare software di realtà aumentata (AR) per visualizzare sculture in 3D direttamente in aula, oppure creare timeline interattive e mappe concettuali multimediali per contestualizzare periodi e movimenti artistici. L’obiettivo è usare la tecnologia per rendere l’apprendimento più attivo, coinvolgente e collaborativo.

Per collegare la tradizione artistica italiana a un contesto europeo, un’UDA può essere costruita attorno a temi transnazionali. Un esempio è analizzare un movimento come il Barocco, studiandone le origini italiane e le sue diverse declinazioni in Spagna, Francia o Austria. Un’altra idea è un’UDA sul ‘Grand Tour’, per esplorare come artisti e intellettuali europei percepivano e interpretavano il patrimonio italiano. Questo approccio aiuta a comprendere il ruolo dell’Italia nel dialogo culturale europeo e a valorizzare il patrimonio artistico come bene comune.

L’uso delle UDA rende lo studio della Storia dell’Arte più concreto e significativo, perché collega la teoria a compiti pratici (i cosiddetti ‘compiti di realtà’). Questo metodo promuove lo sviluppo di competenze chiave europee, come la consapevolezza culturale, il ‘problem solving’, il lavoro di gruppo e le competenze digitali. Gli studenti diventano protagonisti attivi del loro apprendimento, sviluppando un pensiero critico e una maggiore autonomia, vedendo l’utilità concreta di ciò che studiano.

No, una visita didattica, sebbene molto efficace, non è un requisito indispensabile per un’UDA di Storia dell’Arte. Grazie alle tecnologie digitali, è possibile creare esperienze immersive e altamente formative direttamente in classe. Si possono sfruttare tour virtuali a 360° dei più importanti musei del mondo, archivi digitali ad alta definizione e piattaforme interattive che permettono un’analisi dettagliata delle opere. L’elemento fondamentale è creare un percorso di apprendimento attivo e coinvolgente, che può essere realizzato efficacemente sia con esperienze fisiche che digitali.

Hai trovato utile questo articolo? C'è un altro argomento che vorresti vedermi affrontare?

Scrivilo nei commenti qui sotto! Prendo ispirazione direttamente dai vostri suggerimenti.