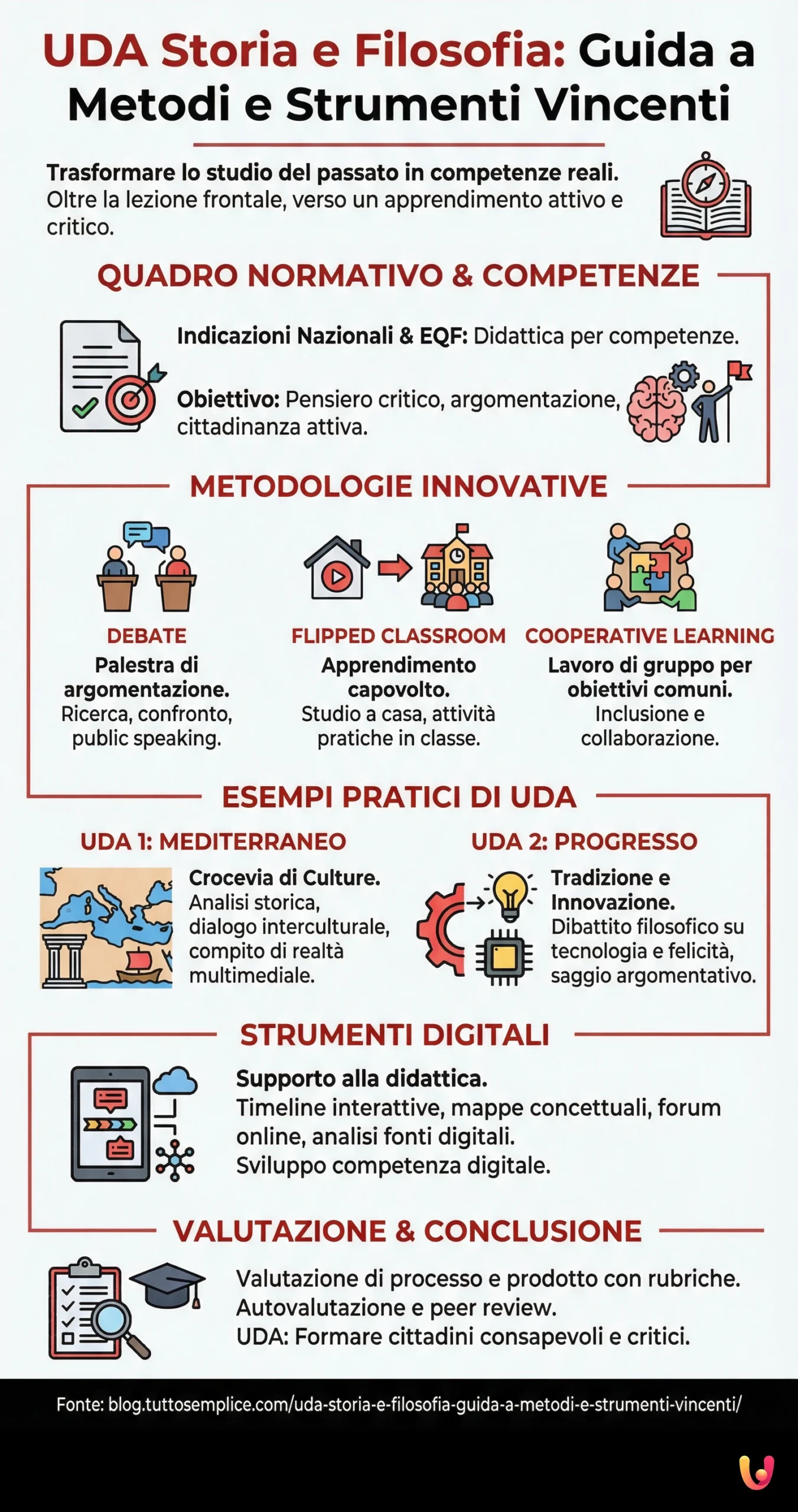

Insegnare storia e filosofia oggi significa navigare un mare complesso, dove la tradizione del pensiero occidentale incontra le sfide di un mondo globalizzato e digitale. Per i docenti, la creazione di Unità di Apprendimento (UDA) efficaci è diventata la chiave di volta per trasformare lo studio del passato e delle idee in competenze reali e spendibili. Un’UDA ben progettata non è solo un contenitore di nozioni, ma un percorso attivo che stimola il pensiero critico, la capacità di argomentare e di orientarsi nella complessità del presente. Questo approccio, che intreccia contenuti e metodologie attive, permette di superare la lezione frontale tradizionale, ancora molto diffusa, per aprire a orizzonti didattici più dinamici e inclusivi.

L’obiettivo è formare studenti che non solo conoscano gli eventi storici o le dottrine filosofiche, ma che sappiano usare questi saperi come strumenti per interpretare la realtà. Le Indicazioni Nazionali e le raccomandazioni europee spingono verso una didattica per competenze, capace di consolidare le abilità di cittadinanza attiva. In questo contesto, l’UDA diventa il framework ideale per integrare metodologie come il debate, il cooperative learning o il service learning, rendendo gli studenti protagonisti del loro percorso formativo. La sfida è dunque progettare percorsi che leghino la profondità della cultura mediterranea e della tradizione europea a un’innovazione didattica che guardi al futuro.

Il Quadro Normativo e la Didattica per Competenze

Il dibattito sulla didattica della storia e della filosofia in Italia è da tempo animato dalla tensione tra un approccio nozionistico-storicistico e uno centrato sullo sviluppo di competenze. I documenti ministeriali, come gli Orientamenti per l’apprendimento della Filosofia nella società della conoscenza (2017), sottolineano la necessità di superare la lezione puramente trasmissiva per fare della filosofia uno “strumento conoscitivo ed operativo”. L’insegnamento deve mirare allo sviluppo del pensiero critico, della capacità argomentativa e del ragionamento, competenze chiave di cittadinanza. Questo si allinea con il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF), che definisce le competenze come la capacità di utilizzare conoscenze e abilità in contesti di studio e di lavoro.

Progettare un’UDA significa, quindi, tradurre queste indicazioni in pratica. Si parte dalla definizione delle competenze disciplinari e trasversali che si vogliono sviluppare, per poi articolare conoscenze e abilità funzionali a tale scopo. Ad esempio, un’UDA sulla democrazia ateniese non si limiterà a descrivere le istituzioni di Clistene, ma guiderà gli studenti a confrontare quel modello con le democrazie contemporanee, a dibattere sui concetti di cittadinanza e partecipazione, utilizzando fonti storiche e testi filosofici per costruire un’argomentazione personale. Questo approccio trasforma il contenuto disciplinare da fine a mezzo per la crescita dello studente come individuo e cittadino. Per chi aspira a insegnare storia e filosofia, padroneggiare la progettazione per competenze è un requisito fondamentale.

Metodologie Didattiche Innovative per Storia e Filosofia

Per rendere l’apprendimento di storia e filosofia un’esperienza attiva e significativa, è essenziale integrare metodologie didattiche innovative all’interno delle UDA. Questi approcci spostano il focus dall’insegnante allo studente, promuovendo autonomia e collaborazione. Tra le strategie più efficaci troviamo il Debate, la Flipped Classroom, il Cooperative Learning e la didattica laboratoriale.

Il Debate come Palestra di Argomentazione

Il Debate è una metodologia che affonda le sue radici nella disputatio medievale e nella retorica classica, ma che oggi si rivela estremamente moderna. Consiste in un dibattito strutturato, con regole e tempi precisi, in cui due squadre si confrontano su un tema controverso, sostenendo una tesi “pro” e una “contro”. Questa tecnica è particolarmente adatta per storia e filosofia, poiché abitua gli studenti a ricercare fonti, costruire argomentazioni solide, ascoltare criticamente le ragioni altrui e parlare in pubblico. Un’UDA sulla Riforma Protestante, ad esempio, potrebbe culminare in un debate tra chi difende le tesi di Lutero e chi quelle della Chiesa di Roma, spingendo gli studenti a studiare il contesto storico e le implicazioni teologiche per sostenere la propria posizione. Il Debate sviluppa competenze trasversali (life skills) fondamentali, come il problem solving e la gestione del confronto.

Apprendimento Capovolto e Cooperativo

La Flipped Classroom (o classe capovolta) inverte i momenti classici della didattica: a casa gli studenti fruiscono dei contenuti (ad esempio, tramite video-lezioni o letture fornite dal docente), mentre il tempo in classe è dedicato ad attività pratiche, discussioni e approfondimenti. Questo metodo libera tempo prezioso per attività laboratoriali e per il confronto diretto con l’insegnante. Può essere combinato efficacemente con il Cooperative Learning, dove gli studenti lavorano in piccoli gruppi per raggiungere un obiettivo comune. Un’UDA sull’Illuminismo potrebbe prevedere la visione a casa di documentari sui principali filosofi e la successiva creazione in classe, a gruppi, di un “caffè filosofico” in cui si discutono i temi della ragione, della tolleranza e dei diritti, simulando i salotti culturali del Settecento. Questo approccio favorisce anche l’inclusione, valorizzando i diversi stili di apprendimento.

Esempi Pratici di UDA: Tradizione e Innovazione in Dialogo

La forza di un’UDA risiede nella sua capacità di connettere il sapere accademico a compiti di realtà, rendendo l’apprendimento visibile e concreto. Vediamo alcuni esempi che intrecciano la cultura mediterranea, il contesto europeo e il dialogo tra tradizione e innovazione.

UDA 1: “Mediterraneo, Crocevia di Culture e Conflitti”

Questa UDA pluridisciplinare (storia, filosofia, educazione civica) si concentra sul Mediterraneo come spazio di incontro e scontro tra civiltà. L’obiettivo è sviluppare la competenza di esaminare questioni globali e interculturali.

- Fasi di lavoro:

- Brainstorming e Flipped Classroom: Gli studenti, dopo aver visionato materiali sulla translatio studiorum e sulla circolazione delle idee (es. la filosofia araba che arriva in Europa), discutono in classe il concetto di “identità mediterranea”.

- Ricerca a gruppi: Divisi in gruppi, analizzano un caso storico specifico (es. la Sicilia normanna, la Venezia dei mercanti, la Spagna delle tre culture) utilizzando fonti primarie e secondarie, anche digitali.

- Compito di realtà: I gruppi realizzano un prodotto multimediale (un blog, un podcast o un breve documentario) che racconti il loro caso di studio, evidenziando come la coabitazione interculturale abbia prodotto innovazione ma anche tensioni.

- Valutazione: Si valutano sia il prodotto finale sia il processo (lavoro di gruppo, capacità di ricerca), utilizzando rubriche condivise.

- Fasi di lavoro: Brainstorming e Flipped Classroom: Gli studenti, dopo aver visionato materiali sulla translatio studiorum e sulla circolazione delle idee (es. la filosofia araba che arriva in Europa), discutono in classe il concetto di “identità mediterranea”.

- Ricerca a gruppi: Divisi in gruppi, analizzano un caso storico specifico (es. la Sicilia normanna, la Venezia dei mercanti, la Spagna delle tre culture) utilizzando fonti primarie e secondarie, anche digitali.

- Compito di realtà: I gruppi realizzano un prodotto multimediale (un blog, un podcast o un breve documentario) che racconti il loro caso di studio, evidenziando come la coabitazione interculturale abbia prodotto innovazione ma anche tensioni.

- Valutazione: Si valutano sia il prodotto finale sia il processo (lavoro di gruppo, capacità di ricerca), utilizzando rubriche condivise.

Questo percorso aiuta a comprendere le radici storiche di temi attuali come le migrazioni e il dialogo interreligioso, legando il passato alla cittadinanza attiva. Per i docenti, approfondire queste tematiche può essere utile anche in vista del concorso di storia e filosofia, dove la capacità di creare collegamenti interdisciplinari è molto apprezzata.

- Fasi di lavoro: Brainstorming e Flipped Classroom: Gli studenti, dopo aver visionato materiali sulla translatio studiorum e sulla circolazione delle idee (es. la filosofia araba che arriva in Europa), discutono in classe il concetto di “identità mediterranea”.

- Ricerca a gruppi: Divisi in gruppi, analizzano un caso storico specifico (es. la Sicilia normanna, la Venezia dei mercanti, la Spagna delle tre culture) utilizzando fonti primarie e secondarie, anche digitali.

- Compito di realtà: I gruppi realizzano un prodotto multimediale (un blog, un podcast o un breve documentario) che racconti il loro caso di studio, evidenziando come la coabitazione interculturale abbia prodotto innovazione ma anche tensioni.

- Valutazione: Si valutano sia il prodotto finale sia il processo (lavoro di gruppo, capacità di ricerca), utilizzando rubriche condivise.

Questo percorso aiuta a comprendere le radici storiche di temi attuali come le migrazioni e il dialogo interreligioso, legando il passato alla cittadinanza attiva. Per i docenti, approfondire queste tematiche può essere utile anche in vista del concorso di storia e filosofia, dove la capacità di creare collegamenti interdisciplinari è molto apprezzata.

UDA 2: “Tradizione e Innovazione: il Problema del Progresso”

Questa UDA, a forte vocazione filosofica ma con agganci storici, affronta il complesso rapporto tra passato e futuro, un tema centrale nel pensiero occidentale.

- Fasi di lavoro:

- Innesco con il Debate: Si propone alla classe un tema provocatorio: “Il progresso tecnologico ci rende davvero più felici?”. Il dibattito iniziale serve a far emergere le convinzioni spontanee degli studenti.

- Analisi filosofica: Guidati dal docente, gli studenti analizzano le posizioni di alcuni filosofi sul progresso (da Platone a Hegel, fino ai critici novecenteschi come la Scuola di Francoforte), imparando a contestualizzare il pensiero degli autori.

- Laboratorio di scrittura: Gli studenti sono chiamati a scrivere un saggio breve o un articolo di opinione in cui, partendo da un problema contemporaneo (es. l’intelligenza artificiale, la crisi ambientale), argomentano la propria visione del progresso, utilizzando le categorie filosofiche studiate.

- Peer review e discussione: I testi vengono letti e commentati dai compagni, in un’ottica di miglioramento collaborativo, prima della valutazione finale del docente.

- Fasi di lavoro: Innesco con il Debate: Si propone alla classe un tema provocatorio: “Il progresso tecnologico ci rende davvero più felici?”. Il dibattito iniziale serve a far emergere le convinzioni spontanee degli studenti.

- Analisi filosofica: Guidati dal docente, gli studenti analizzano le posizioni di alcuni filosofi sul progresso (da Platone a Hegel, fino ai critici novecenteschi come la Scuola di Francoforte), imparando a contestualizzare il pensiero degli autori.

- Laboratorio di scrittura: Gli studenti sono chiamati a scrivere un saggio breve o un articolo di opinione in cui, partendo da un problema contemporaneo (es. l’intelligenza artificiale, la crisi ambientale), argomentano la propria visione del progresso, utilizzando le categorie filosofiche studiate.

- Peer review e discussione: I testi vengono letti e commentati dai compagni, in un’ottica di miglioramento collaborativo, prima della valutazione finale del docente.

Questa UDA non solo trasmette contenuti, ma allena a “filosofare”, ovvero a usare la ragione in modo autonomo e critico per affrontare problemi complessi, una competenza fondamentale per ogni cittadino. La progettazione di percorsi simili è cruciale per chi si prepara attraverso i percorsi 60 CFU per storia e filosofia.

- Fasi di lavoro: Innesco con il Debate: Si propone alla classe un tema provocatorio: “Il progresso tecnologico ci rende davvero più felici?”. Il dibattito iniziale serve a far emergere le convinzioni spontanee degli studenti.

- Analisi filosofica: Guidati dal docente, gli studenti analizzano le posizioni di alcuni filosofi sul progresso (da Platone a Hegel, fino ai critici novecenteschi come la Scuola di Francoforte), imparando a contestualizzare il pensiero degli autori.

- Laboratorio di scrittura: Gli studenti sono chiamati a scrivere un saggio breve o un articolo di opinione in cui, partendo da un problema contemporaneo (es. l’intelligenza artificiale, la crisi ambientale), argomentano la propria visione del progresso, utilizzando le categorie filosofiche studiate.

- Peer review e discussione: I testi vengono letti e commentati dai compagni, in un’ottica di miglioramento collaborativo, prima della valutazione finale del docente.

Questa UDA non solo trasmette contenuti, ma allena a “filosofare”, ovvero a usare la ragione in modo autonomo e critico per affrontare problemi complessi, una competenza fondamentale per ogni cittadino. La progettazione di percorsi simili è cruciale per chi si prepara attraverso i percorsi 60 CFU per storia e filosofia.

Strumenti Digitali a Supporto della Didattica

L’integrazione delle tecnologie digitali è un altro pilastro per una didattica innovativa di storia e filosofia. Gli strumenti digitali non devono essere un fine, ma un mezzo per potenziare l’apprendimento, facilitare la ricerca e creare prodotti originali. Piattaforme per la didattica a distanza, software per creare mappe concettuali, blog, podcast e strumenti per l’editing video diventano alleati preziosi.

Ad esempio, durante un’UDA sulla Rivoluzione Francese, gli studenti possono usare timeline digitali interattive per visualizzare la successione degli eventi, oppure analizzare fonti iconografiche (caricature, dipinti) disponibili in archivi online ad alta risoluzione. Per la filosofia, si possono creare forum di discussione online per proseguire un dibattito iniziato in classe o utilizzare software per costruire mappe argomentative che visualizzino la struttura logica di un testo filosofico. L’uso critico di questi strumenti sviluppa anche la competenza digitale, una delle otto competenze chiave europee, insegnando agli studenti a selezionare e valutare l’affidabilità delle informazioni online, una skill essenziale nella società della conoscenza.

In Breve (TL;DR)

Scopri come progettare Unità di Apprendimento (UDA) efficaci in storia e filosofia attraverso una guida completa a strumenti, metodologie ed esempi pratici.

Approfondiremo come creare UDA efficaci attraverso esempi pratici, checklist operative e modelli pronti da utilizzare in classe.

Infine, forniamo esempi pratici, checklist e modelli scaricabili per progettare UDA efficaci, aumentare il punteggio e superare le selezioni.

Conclusioni

Progettare Unità di Apprendimento per storia e filosofia oggi richiede un cambio di paradigma: da una didattica incentrata sui contenuti a una focalizzata sulle competenze. Significa vedere la storia non come un semplice elenco di eventi passati, ma come una chiave per interpretare il presente; e la filosofia non come una galleria di sistemi di pensiero astratti, ma come una cassetta degli attrezzi per pensare in modo critico e autonomo. L’integrazione di metodologie attive come il Debate e il Cooperative Learning, supportata da un uso intelligente degli strumenti digitali, permette di creare percorsi di apprendimento dinamici, inclusivi e significativi.

Le UDA che mettono in dialogo la ricca tradizione culturale mediterranea ed europea con le sfide dell’innovazione preparano gli studenti non solo ad affrontare l’esame di Stato o i test universitari, ma a diventare cittadini consapevoli e partecipi. Per i docenti, questa è una sfida professionale stimolante che richiede formazione continua e una costante riflessione sulla propria pratica. Abbracciare questo approccio significa riscoprire il valore pubblico e formativo di due discipline fondamentali per la costruzione di una società critica, dialogante e democratica.

Domande frequenti

Cosa è un’UDA e perché è importante per storia e filosofia?

L’Unità di Apprendimento (UDA) è un percorso didattico strutturato che mette al centro lo studente e mira a sviluppare competenze attraverso un apprendimento attivo e interdisciplinare. A differenza della tradizionale lezione, l’UDA è organizzata attorno a un tema o un “compito di realtà” che richiede agli studenti di mobilitare conoscenze e abilità per risolvere problemi autentici. Per storia e filosofia, questo approccio è fondamentale perché trasforma lo studio da una mera assimilazione di nozioni a un esercizio di pensiero critico. Ad esempio, invece di studiare solo la cronologia della Prima Guerra Mondiale, un’UDA potrebbe chiedere di analizzare la propaganda dell’epoca per capire come si costruisce il consenso, sviluppando così competenze di analisi delle fonti e di cittadinanza.

Quali metodologie didattiche innovative si possono usare in un’UDA di storia e filosofia?

Esistono diverse metodologie efficaci. Il Debate è ideale per sviluppare capacità argomentative e di ascolto critico, mettendo a confronto tesi opposte su questioni storiche o filosofiche. La Flipped Classroom (classe capovolta) permette di dedicare il tempo in aula ad attività laboratoriali e di discussione, facendo studiare i contenuti a casa tramite video o materiali online. Il Cooperative Learning favorisce il lavoro di gruppo e l’inclusione, mentre la didattica laboratoriale permette di “fare filosofia” o “fare storia” attraverso l’analisi diretta di testi, fonti e problemi. L’uso combinato di queste strategie rende l’apprendimento più dinamico e centrato sulle esigenze degli studenti.

Come si può collegare lo studio di storia e filosofia alla cultura mediterranea?

La cultura mediterranea è la culla del pensiero filosofico e di snodi storici cruciali. Un’UDA può esplorare il Mediterraneo come luogo di translatio studiorum, analizzando come le idee filosofiche e scientifiche greche siano state conservate e innovate dal mondo arabo per poi tornare in Europa. Si possono studiare le polis greche come laboratori di democrazia e filosofia, oppure analizzare casi di convivenza e conflitto interculturale, come nella Sicilia normanna o nella Spagna medievale, per riflettere sulle radici della nostra identità complessa. Questo approccio permette di comprendere temi contemporanei come migrazioni, dialogo interculturale e costruzione dell’identità europea in una prospettiva storica di lungo periodo.

Qual è il ruolo della tradizione e dell’innovazione nella didattica di queste materie?

La sfida è trovare un equilibrio. La tradizione, intesa come il canone degli autori e dei grandi eventi storici, fornisce il patrimonio di conoscenze e concetti indispensabile per comprendere il nostro mondo. L’innovazione risiede nelle metodologie e negli strumenti con cui si affronta questo patrimonio. Non si tratta di abbandonare lo studio di Platone o della Rivoluzione Francese, ma di affrontarli con approcci nuovi che stimolino la partecipazione attiva degli studenti. Ad esempio, si può usare un software per creare mappe argomentative del Critone di Platone o realizzare un debate sulle diverse interpretazioni storiografiche della Rivoluzione. L’innovazione serve a rendere la tradizione viva e rilevante per i giovani di oggi.

Come si valuta un’UDA di storia e filosofia?

La valutazione in un’UDA va oltre la classica interrogazione o il tema. Deve essere un processo che considera non solo il prodotto finale (es. un saggio, un video, una presentazione), ma anche il processo di apprendimento. Si utilizzano strumenti come le rubriche di valutazione, che esplicitano i criteri e i livelli di performance attesi per le diverse competenze (es. capacità di argomentare, collaborare, utilizzare le fonti). È importante includere anche momenti di autovalutazione e valutazione tra pari (peer review), che aiutano gli studenti a diventare più consapevoli del proprio percorso di apprendimento e a sviluppare una mentalità critica e costruttiva. La valutazione, quindi, diventa essa stessa uno strumento formativo.

Domande frequenti

L’Unità di Apprendimento (UDA) è un percorso formativo, spesso interdisciplinare, progettato per sviluppare competenze attraverso la realizzazione di un prodotto finale concreto, detto ‘compito di realtà’. A differenza della lezione tradizionale, che è centrata sulla trasmissione di contenuti da parte del docente, l’UDA mette lo studente al centro del processo, rendendolo protagonista attivo. L’obiettivo non è l’accumulo di nozioni teoriche, ma la capacità di applicare conoscenze e abilità per risolvere problemi complessi e significativi, simili a quelli del mondo reale.

Per un’UDA di storia e filosofia, si possono integrare diverse metodologie innovative per stimolare il pensiero critico e la partecipazione. Tra le più efficaci ci sono il *Debate*, per allenare le capacità argomentative su questioni etiche o storiche, la *Flipped Classroom* (classe capovolta), in cui gli studenti studiano i materiali a casa per poi dedicare il tempo in classe ad attività laboratoriali e di discussione, e il *Digital Storytelling*, per narrare eventi storici o concetti filosofici in modo creativo. Altre strategie includono lo studio di caso, il lavoro di gruppo cooperativo e l’analisi critica delle fonti, anche digitali, per sviluppare una comprensione profonda e personale degli argomenti.

Per collegare storia e filosofia in un’UDA, è efficace partire da un tema trasversale o da un problema complesso. Ad esempio, si può analizzare un concetto come ‘potere’, ‘giustizia’ o ‘libertà’ esaminando come è stato affrontato da diversi filosofi in un determinato contesto storico e come si è manifestato in eventi specifici di quel periodo. Un’altra strategia consiste nello studiare un’epoca storica (es. l’Illuminismo) e analizzare in parallelo le correnti filosofiche che l’hanno caratterizzata e influenzata. L’obiettivo è mostrare come il pensiero filosofico non nasca nel vuoto, ma sia profondamente intrecciato con gli eventi storici e le trasformazioni culturali.

La progettazione di un’UDA segue una struttura precisa. Si parte dall’individuazione delle *competenze* da sviluppare (es. argomentare, analizzare le fonti, problematizzare). Successivamente, si definisce un *compito di realtà* o prodotto finale (es. organizzare un dibattito, creare un documentario, scrivere una relazione su un tema). A questo punto si scelgono gli *obiettivi di apprendimento* (le conoscenze e le abilità necessarie) e i contenuti disciplinari di storia e filosofia. Si pianificano poi le *fasi di lavoro*, le attività, le metodologie e gli strumenti. Infine, si predispongono gli strumenti di valutazione, come le rubriche, per osservare e misurare lo sviluppo delle competenze durante tutto il percorso.

La valutazione di un’UDA non si concentra solo sul prodotto finale, ma sull’intero processo di apprendimento e sullo sviluppo delle competenze. Si utilizzano strumenti come le *rubriche di valutazione*, che descrivono i diversi livelli di padronanza di una competenza, e l’osservazione sistematica durante le attività. Per storia e filosofia, esempi efficaci di compiti di realtà includono: organizzare un *dibattito pubblico* su un tema etico di attualità con radici storiche; creare una *mostra digitale o un breve documentario* che analizzi un evento del passato attraverso fonti diverse; redigere un *saggio argomentativo* che confronti le tesi di due filosofi su una questione specifica; o realizzare *interviste* per indagare la memoria storica di un evento sul territorio.

Hai ancora dubbi su UDA Storia e Filosofia: Guida a Metodi e Strumenti Vincenti?

Digita qui la tua domanda specifica per trovare subito la risposta ufficiale di Google.

Hai trovato utile questo articolo? C’è un altro argomento che vorresti vedermi affrontare?

Scrivilo nei commenti qui sotto! Prendo ispirazione direttamente dai vostri suggerimenti.