In Breve (TL;DR)

Dalla definizione dei criteri alla gestione dei colloqui scuola-famiglia, questa guida completa esplora ogni aspetto della valutazione nella scuola primaria, fornendo strumenti pratici e riferimenti normativi per docenti e genitori.

Approfondiamo gli strumenti essenziali, dai criteri di valutazione alle rubriche, e offriamo strategie pratiche per condurre colloqui efficaci con le famiglie.

Infine, vengono analizzate le strategie per condurre colloqui efficaci con le famiglie e forniti strumenti pratici, come checklist e modelli scaricabili.

Il diavolo è nei dettagli. 👇 Continua a leggere per scoprire i passaggi critici e i consigli pratici per non sbagliare.

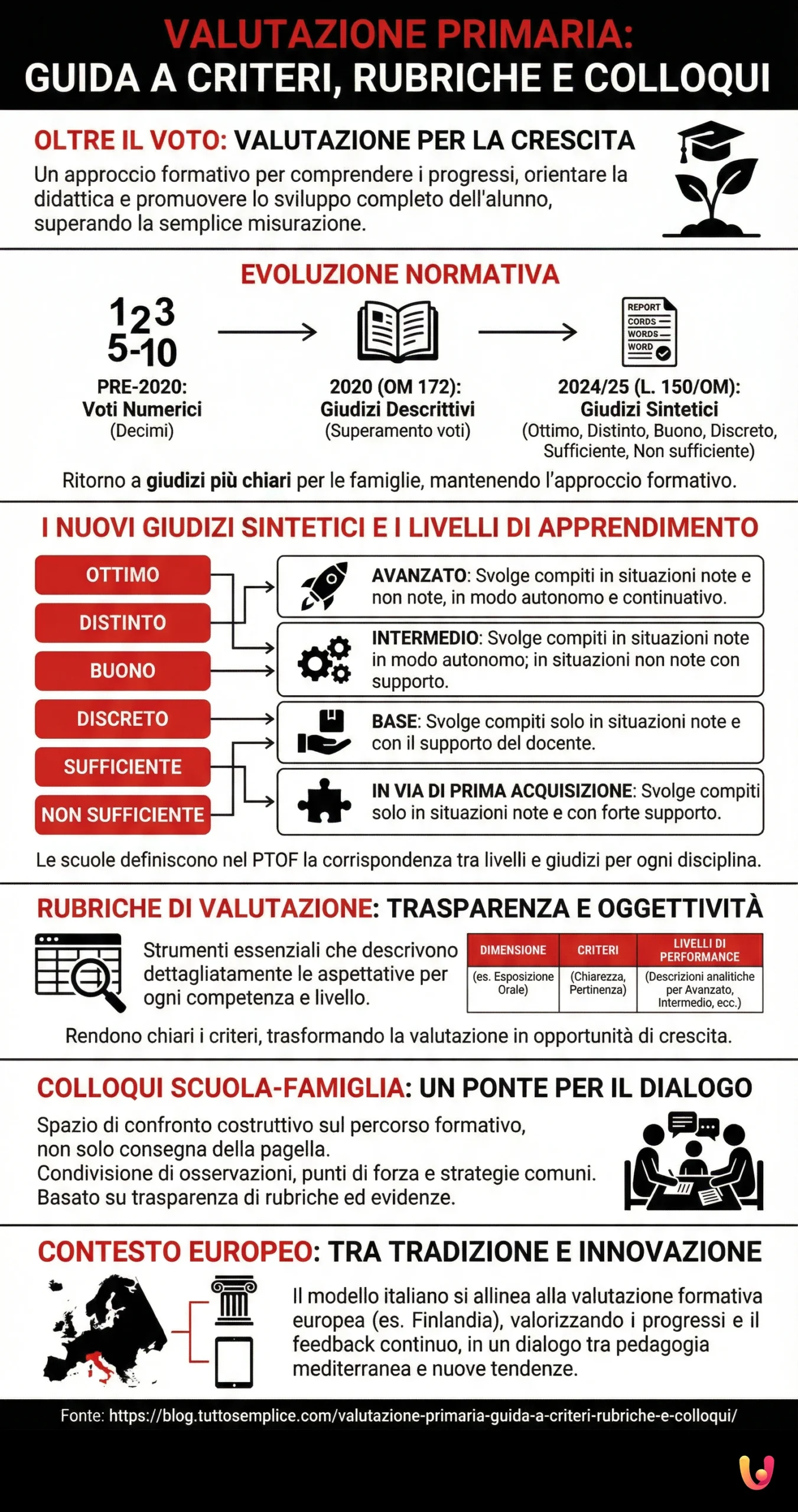

La valutazione nella scuola primaria rappresenta un momento fondamentale nel percorso formativo di ogni bambino. Non è un semplice giudizio, ma uno strumento complesso che serve a comprendere i progressi, orientare la didattica e promuovere la crescita. Negli ultimi anni, il sistema italiano ha vissuto una trasformazione significativa, abbandonando il voto numerico per abbracciare un approccio più articolato e descrittivo. Questa guida esplora i pilastri della valutazione attuale: dai criteri normativi alle rubriche di valutazione, fino all’importanza strategica dei colloqui tra scuola e famiglia, inserendo il modello italiano in un dialogo tra tradizione pedagogica e innovazione europea.

L’obiettivo è offrire una bussola a genitori e docenti per navigare un sistema che pone al centro lo sviluppo completo dell’alunno. Comprendere come viene valutato un bambino oggi significa capire la visione di scuola che si sta costruendo: una scuola che non si limita a misurare le conoscenze, ma che accompagna, sostiene e valorizza il percorso unico e irripetibile di ogni studente. La trasparenza dei criteri e un dialogo costruttivo diventano, in questo quadro, gli elementi chiave per una collaborazione efficace finalizzata al successo formativo.

Il quadro normativo: cosa è cambiato nella valutazione

La svolta nel sistema di valutazione della scuola primaria è stata introdotta con l’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020. Questa normativa ha segnato il superamento definitivo dei voti numerici in decimi, sostituiti da giudizi descrittivi. Tuttavia, un ulteriore cambiamento è stato definito dalla Legge n. 150 del 1° ottobre 2024 e dalla successiva Ordinanza Ministeriale del 9 gennaio 2025, che hanno reintrodotto, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, i giudizi sintetici. La valutazione periodica e finale viene ora espressa con le diciture: Ottimo, Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente, Non sufficiente. Questa modifica mira a rendere la valutazione più chiara per le famiglie, pur mantenendo un approccio formativo.

Il principio di fondo resta quello di una valutazione per l’apprendimento, che non si limita a classificare ma intende descrivere il processo di crescita dell’alunno. Le istituzioni scolastiche hanno il compito di definire i criteri di valutazione e di inserirli nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). Questo significa che, sebbene i giudizi sintetici siano standardizzati a livello nazionale, la descrizione dei livelli di apprendimento correlati a ciascun giudizio è elaborata dalle singole scuole, garantendo coerenza con il curricolo di istituto e le Indicazioni Nazionali.

Criteri di valutazione e livelli di apprendimento

Alla base dei nuovi giudizi sintetici restano i quattro livelli di apprendimento già introdotti dalla normativa precedente. Questi livelli descrivono il grado di maturità raggiunto dall’alunno rispetto agli obiettivi di ogni disciplina. I livelli sono: Avanzato, Intermedio, Base e In via di prima acquisizione. Ad esempio, il livello Avanzato corrisponde a un alunno che svolge compiti in situazioni diverse, anche non note, usando risorse in modo autonomo e continuativo. Al contrario, il livello In via di prima acquisizione descrive uno studente che riesce a completare un compito solo in situazioni note e con il supporto del docente.

Ogni giudizio sintetico (da “Ottimo” a “Non sufficiente”) è quindi collegato a una descrizione analitica che si basa su questi livelli. Le scuole definiscono nel PTOF come questi livelli si traducono in giudizi per ogni materia e anno di corso. Questo sistema permette di avere una valutazione che non è una media matematica, ma un’interpretazione ragionata dei progressi dell’alunno, tenendo conto di dimensioni come l’autonomia, la capacità di gestire situazioni note e non note, e le risorse mobilitate per completare un’attività. La valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali, come quelli con disabilità o DSA, viene personalizzata in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato (PEI) o il Piano Didattico Personalizzato (PDP).

Le rubriche di valutazione: uno strumento di trasparenza

Le rubriche di valutazione sono strumenti essenziali per garantire chiarezza e oggettività al processo valutativo. Una rubrica è, in sostanza, una tabella che descrive in modo dettagliato cosa ci si aspetta da uno studente per dimostrare una certa competenza o il raggiungimento di un obiettivo. Rende trasparenti i criteri usati dai docenti, permettendo ad alunni e famiglie di comprendere su quali basi viene formulato un giudizio. Le rubriche elencano le dimensioni da osservare (es. la comprensione di un testo, la correttezza del calcolo) e, per ciascuna, descrivono le performance corrispondenti ai diversi livelli di apprendimento.

Immaginiamo di valutare la capacità di esporre oralmente un argomento. Una rubrica potrebbe considerare criteri come la chiarezza, la pertinenza del contenuto e l’uso del lessico. Per il livello “Intermedio”, la descrizione potrebbe essere: “L’alunno espone le informazioni in modo generalmente chiaro, utilizzando un lessico adeguato ma con qualche incertezza”. Questo livello di dettaglio aiuta l’alunno a capire i suoi punti di forza e le aree di miglioramento, trasformando la valutazione da un verdetto a un’opportunità di crescita. Le scuole sono tenute a elaborare queste rubriche e a renderle parte integrante della loro offerta formativa.

I colloqui scuola-famiglia: un ponte per la collaborazione

I colloqui tra docenti e genitori sono un momento cruciale nel patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia. Con il nuovo sistema di valutazione, il loro ruolo si è evoluto: non sono più solo l’occasione per consegnare una pagella, ma un vero e proprio spazio di dialogo e confronto sul percorso formativo dell’alunno. L’obiettivo è condividere osservazioni, comprendere le difficoltà e le potenzialità del bambino e definire strategie comuni per sostenerne la crescita. La trasparenza garantita dalle rubriche e dai giudizi descrittivi fornisce una base solida e chiara per questa conversazione.

Durante il colloquio, il documento di valutazione diventa il punto di partenza per una discussione costruttiva. I docenti illustrano i giudizi, spiegando a quali obiettivi di apprendimento si riferiscono e quali evidenze (lavori, osservazioni, prove) li hanno generati. Questo permette ai genitori di avere un quadro completo e non limitato a un singolo voto. Una comunicazione efficace e regolare è fondamentale. Per questo, oltre agli incontri programmati a fine quadrimestre, molte scuole prevedono colloqui individuali su richiesta, per assicurare un rapporto costante e un’informazione tempestiva. Questa collaborazione è essenziale per l’apprendimento permanente e il benessere dello studente.

Tradizione e innovazione nel contesto europeo

Il sistema di valutazione italiano si inserisce in un panorama europeo variegato. Molti Paesi, come la Germania o la Spagna, utilizzano ancora sistemi di voti numerici o lettere, soprattutto nella scuola secondaria. La scelta italiana di adottare giudizi descrittivi prima, e sintetici poi, rappresenta un tentativo di innovazione che affonda le radici in una solida tradizione pedagogica mediterranea, attenta alla persona nella sua globalità. Questo approccio si allinea alle correnti europee che promuovono la valutazione formativa, intesa come processo continuo di feedback per migliorare l’apprendimento, rispetto a quella puramente sommativa, che si limita a certificare un risultato finale.

Paesi come la Finlandia, spesso citata come modello di eccellenza, pongono forte enfasi su una valutazione che supporti lo studente senza classificarlo precocemente. Il modello italiano, pur con le sue recenti riforme, si muove in questa direzione: valorizzare i progressi, promuovere l’autovalutazione e rendere la valutazione uno strumento di dialogo. Si tratta di una sfida culturale che richiede un cambiamento di mentalità da parte di tutti gli attori coinvolti, docenti e famiglie inclusi. La valutazione diventa così non solo un atto amministrativo, ma una parte integrante di un’educazione che prepara cittadini consapevoli e capaci di apprendere lungo tutto l’arco della vita, un tema centrale anche nella carriera e formazione dei docenti.

Conclusioni

Il sistema di valutazione nella scuola primaria italiana ha intrapreso un percorso di profonda trasformazione, cercando un equilibrio tra chiarezza comunicativa e finalità formativa. Il passaggio dai voti numerici ai giudizi descrittivi e, più recentemente, l’introduzione dei giudizi sintetici, riflettono la volontà di creare un sistema più umano e trasparente, capace di descrivere la crescita dell’alunno anziché limitarsi a etichettarla. Strumenti come le rubriche di valutazione e un dialogo costante e costruttivo durante i colloqui scuola-famiglia sono i pilastri di questo nuovo approccio. L’obiettivo ultimo non è misurare, ma valorizzare e sostenere il percorso unico di ogni bambino, promuovendo un apprendimento consapevole e una collaborazione autentica tra docenti e genitori.

Domande frequenti

No, nella scuola primaria italiana i voti numerici sono stati sostituiti. A partire dall’anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale viene espressa attraverso giudizi sintetici: Ottimo, Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente e Non sufficiente. Questa modalità, introdotta per rendere la valutazione più chiara per le famiglie, si applica a tutte le discipline, inclusa l’Educazione Civica. Ogni giudizio è accompagnato da una descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti, per fornire un quadro formativo completo e favorire il miglioramento continuo.

Le rubriche di valutazione sono strumenti essenziali che i docenti usano per rendere il processo valutativo trasparente e oggettivo. Si tratta di griglie che descrivono in modo dettagliato le competenze e le evidenze osservabili per ciascun livello di apprendimento (ad esempio, cosa deve saper fare un alunno per meritare ‘Ottimo’ in un determinato compito). Servono a chiarire gli obiettivi a studenti e famiglie, a guidare l’apprendimento e a fondare il giudizio su criteri condivisi e non soggettivi, trasformando la valutazione in un processo tracciabile e costruttivo.

Per un colloquio efficace, è fondamentale una buona preparazione. Prima dell’incontro, è utile rivedere i quaderni e i lavori del proprio figlio per avere un quadro concreto del suo percorso. È consigliabile preparare domande specifiche che vadano oltre il semplice rendimento, per esplorare le strategie di apprendimento, le relazioni in classe e come supportare il bambino a casa. L’obiettivo è creare un dialogo costruttivo e un’alleanza educativa con gli insegnanti, condividendo osservazioni per il benessere e il successo formativo dell’alunno.

Il sistema di valutazione è stato modificato per passare da una logica puramente sommativa (il voto che ‘tira le somme’) a una a forte vocazione formativa. L’obiettivo è descrivere il processo di apprendimento dell’alunno, mettendo in luce non solo il risultato, ma anche i progressi, le strategie e le potenzialità. Questo approccio, che valorizza il percorso di ogni bambino, mira a ridurre l’ansia da prestazione e a promuovere l’autovalutazione e una mentalità di crescita, rendendo la valutazione uno strumento per migliorare e non solo per giudicare.

Anche la valutazione del comportamento viene espressa tramite un giudizio sintetico (es. Ottimo, Distinto, Buono), separato dalla valutazione degli apprendimenti disciplinari. Questo giudizio non si riferisce solo alla ‘condotta’, ma valuta lo sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza. Si considerano indicatori come il rispetto delle regole, la collaborazione con compagni e insegnanti, la partecipazione responsabile alla vita scolastica e la cura dei materiali e degli ambienti comuni.

Hai trovato utile questo articolo? C'è un altro argomento che vorresti vedermi affrontare?

Scrivilo nei commenti qui sotto! Prendo ispirazione direttamente dai vostri suggerimenti.