In Breve (TL;DR)

Scegliere l’ateneo e il piano di studi per i 60 CFU in Scienze della Terra è il primo passo decisivo per la tua carriera di docente: questa guida completa ti offre tutti gli strumenti per fare la scelta giusta.

Approfondiremo come valutare le offerte formative dei diversi atenei e strutturare un percorso di studi efficace per massimizzare il punteggio e accedere all’insegnamento.

Approfondiremo inoltre i passaggi amministrativi, i titoli valutabili e le strategie più efficaci per massimizzare il punteggio e pianificare il percorso fino all’ottenimento del ruolo.

Il diavolo è nei dettagli. 👇 Continua a leggere per scoprire i passaggi critici e i consigli pratici per non sbagliare.

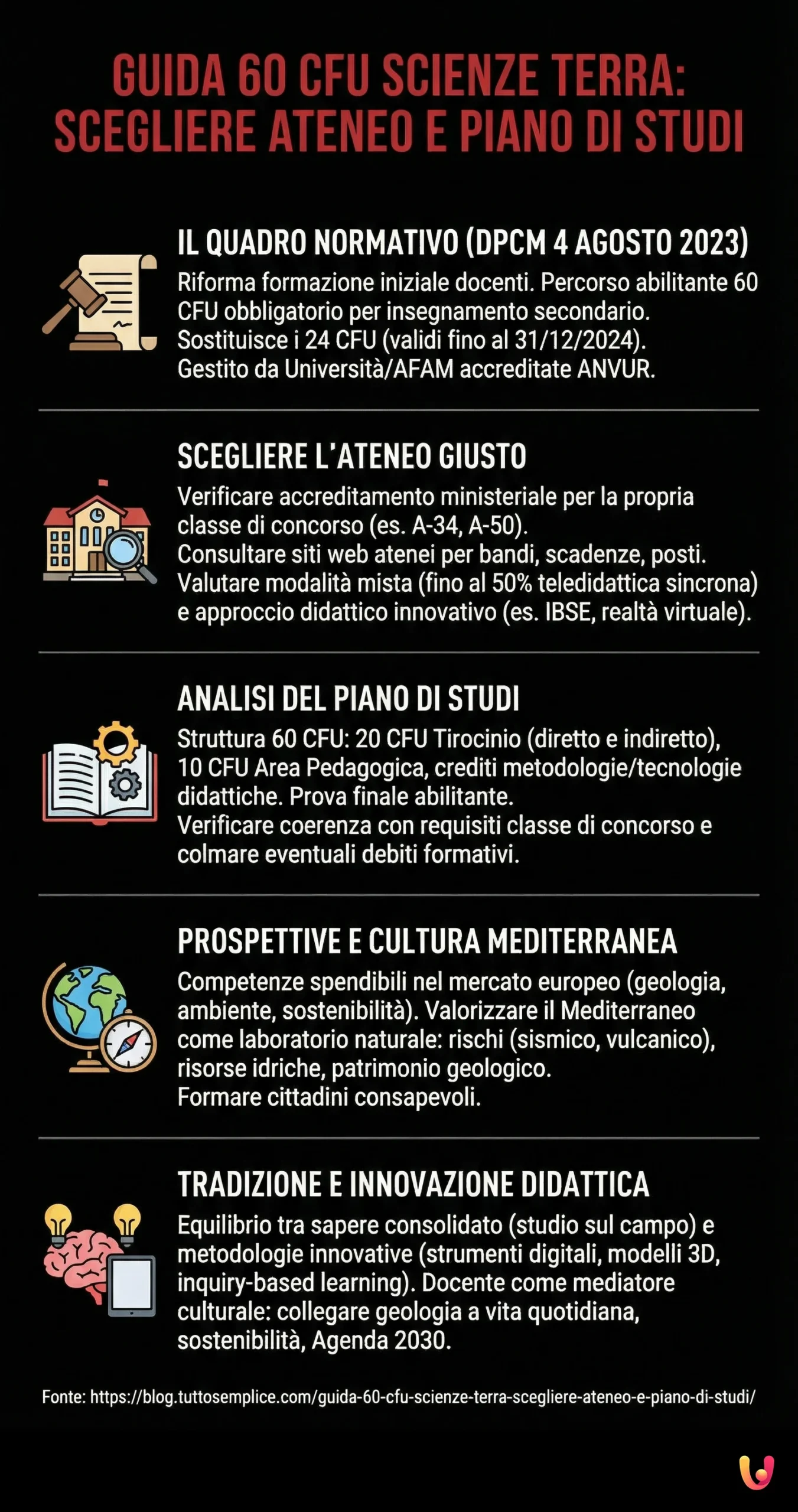

La riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, delineata dal DPCM del 4 agosto 2023, ha introdotto i percorsi abilitanti da 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) come requisito fondamentale per l’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Questa guida si rivolge agli aspiranti docenti di Scienze della Terra, offrendo una panoramica completa per orientarsi nella scelta dell’ateneo e nella definizione del piano di studi. L’obiettivo è fornire strumenti utili per intraprendere un percorso che non solo risponda ai requisiti normativi, ma che sia anche professionalizzante e in linea con le sfide del mercato del lavoro europeo, valorizzando al contempo il ricco patrimonio culturale mediterraneo e promuovendo l’innovazione didattica.

Intraprendere questo percorso significa investire sul proprio futuro professionale. La scelta dell’università e la personalizzazione del piano di studi diventano, quindi, passaggi cruciali. È essenziale valutare attentamente l’offerta formativa dei singoli atenei, i costi, che possono arrivare fino a un massimo di 2.500 euro per il percorso completo, e le modalità di erogazione, che spesso includono una quota di lezioni a distanza. Una decisione informata permetterà di acquisire non solo l’abilitazione, ma anche competenze solide e spendibili in un contesto educativo in continua evoluzione.

Il quadro normativo dei 60 CFU

Il nuovo sistema di formazione per docenti, introdotto in attuazione degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mira a creare un percorso più strutturato e professionalizzante. Il DPCM del 4 agosto 2023 è il testo di riferimento che disciplina questi percorsi, definendo contenuti, obiettivi e modalità di svolgimento. L’abilitazione all’insegnamento si ottiene al termine di un percorso universitario che prevede l’acquisizione di 60 CFU, seguita dal superamento di un concorso pubblico nazionale e di un anno di prova in servizio. Questa riforma segna un cambiamento significativo rispetto al precedente sistema basato sui 24 CFU, che rimarranno validi per l’accesso ai concorsi solo fino al 31 dicembre 2024.

I percorsi sono gestiti dalle università e dalle istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), che hanno ricevuto un accreditamento specifico da parte dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca). Questo garantisce uno standard qualitativo omogeneo su tutto il territorio nazionale. I destinatari sono principalmente laureati che possiedono un titolo di studio idoneo all’accesso a una specifica classe di concorso, come la A-34 per le Scienze e tecnologie chimiche o la A-50 per le Scienze naturali, chimiche e biologiche, ma anche studenti universitari che abbiano già maturato almeno 180 CFU.

Come scegliere l’ateneo giusto

La scelta dell’ateneo rappresenta un momento decisionale fondamentale per ogni aspirante docente. Il primo passo consiste nel verificare quali università abbiano ricevuto l’accreditamento ministeriale per erogare i percorsi abilitanti per la propria classe di concorso. È importante consultare direttamente i siti web delle università per ottenere informazioni aggiornate sui bandi, le scadenze e i posti disponibili. Atenei come quelli di Firenze, Roma Tre e la Federico II di Napoli hanno già attivato i loro percorsi, pubblicando dettagli sui piani di studio e sull’organizzazione didattica.

Un altro fattore da considerare è la modalità di erogazione delle lezioni. Molte università offrono percorsi in modalità mista, con una parte delle lezioni svolta in teledidattica sincrona (fino a un massimo del 50% per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025) e le restanti attività, come laboratori e tirocini, in presenza. Questa flessibilità può essere un vantaggio per studenti lavoratori o fuori sede. Infine, è utile valutare l’approccio dell’ateneo alla didattica delle Scienze della Terra. Alcune università pongono un forte accento sull’innovazione, integrando nuove tecnologie come la realtà virtuale o l’approccio investigativo (IBSE – Inquiry-Based Science Education) per rendere l’apprendimento più coinvolgente ed efficace.

Analisi del piano di studi

Il piano di studi del percorso da 60 CFU è strutturato per fornire una preparazione completa e bilanciata. Generalmente, si articola in diverse aree tematiche. Una parte consistente, pari a 20 CFU, è dedicata al tirocinio, che si divide in diretto (da svolgere nelle scuole) e indiretto (attività di riflessione e rielaborazione in gruppo). A questo si aggiungono almeno 10 CFU nell’area pedagogica e altri crediti dedicati alle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento. Il percorso si conclude con una prova finale che, una volta superata, conferisce l’abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso.

È fondamentale che il piano di studi scelto sia coerente con i requisiti della classe di concorso desiderata, ad esempio la A-34 (Scienze e tecnologie chimiche) o la A-50 (Scienze naturali, chimiche e biologiche). Prima di iscriversi, è cruciale verificare di possedere tutti i CFU necessari nel proprio curriculum di studi per l’accesso alla classe di concorso. Per chi avesse lacune, è possibile consultare una guida per colmare i debiti formativi. La personalizzazione del percorso, ove possibile, permette di approfondire tematiche di particolare interesse, orientando la propria formazione verso le sfide più attuali della geologia, della sostenibilità e della gestione del territorio.

Prospettive nel mercato europeo e cultura mediterranea

L’abilitazione all’insegnamento delle Scienze della Terra apre le porte non solo al sistema scolastico italiano, ma offre competenze spendibili anche in un più ampio contesto europeo. Le conoscenze in geologia, gestione ambientale e sostenibilità sono sempre più richieste in diversi settori. Un geologo, ad esempio, può operare nella pianificazione territoriale, nel controllo della normativa ambientale o nella gestione delle risorse naturali, sia nel settore pubblico che in quello privato. La formazione acquisita durante il percorso abilitante, se ben integrata con competenze linguistiche e digitali, può facilitare l’accesso a opportunità professionali anche all’estero, nella ricerca o nella divulgazione scientifica.

Il contesto italiano, al centro del Mediterraneo, offre un laboratorio a cielo aperto per lo studio delle Scienze della Terra. La complessa geodinamica, la ricchezza di biodiversità e le sfide legate ai cambiamenti climatici rendono quest’area un caso di studio privilegiato. Integrare nel piano di studi tematiche legate alla cultura mediterranea, come la gestione delle risorse idriche, la prevenzione dei rischi naturali (sismico, vulcanico, idrogeologico) e la valorizzazione del patrimonio geologico, arricchisce il profilo del futuro docente. Questo approccio permette di formare cittadini e professionisti consapevoli, in grado di comprendere e affrontare le problematiche del proprio territorio, coniugando tradizione e innovazione.

L’importanza di tradizione e innovazione didattica

Insegnare le Scienze della Terra oggi richiede un equilibrio tra la trasmissione di un sapere consolidato e l’adozione di metodologie didattiche innovative. La tradizione risiede nei fondamenti della disciplina, nello studio sul campo, nell’osservazione diretta dei fenomeni geologici. L’innovazione, invece, si manifesta nell’utilizzo di strumenti digitali, modelli 3D, realtà aumentata e piattaforme di e-learning che possono trasformare una lezione frontale in un’esperienza immersiva e interattiva. Un approccio didattico che valorizza l’indagine (inquiry-based) stimola gli studenti a porsi domande, formulare ipotesi e analizzare dati, diventando protagonisti del proprio apprendimento.

Il futuro docente di Scienze della Terra deve essere un mediatore culturale, capace di tradurre concetti complessi in un linguaggio accessibile e di collegare lo studio della geologia alla vita quotidiana. Temi come la sostenibilità, la transizione energetica e la cittadinanza scientifica diventano centrali. Un piano di studi che integra laboratori didattici, esperienze di storytelling scientifico e progetti di educazione civica legati all’Agenda 2030, fornisce gli strumenti per formare non solo futuri scienziati, ma anche cittadini consapevoli e responsabili. Per chi si prepara al grande passo, approfondire le strategie per il concorso di scienze della terra è un passo fondamentale per completare il percorso verso la cattedra.

Conclusioni

La scelta del percorso abilitante da 60 CFU per le Scienze della Terra è una decisione strategica che influenzerà la futura carriera di un insegnante. È un’opportunità per acquisire non solo un titolo, ma un bagaglio di competenze disciplinari, pedagogiche e didattiche al passo con i tempi. Analizzare con cura l’offerta degli atenei, la struttura dei piani di studio e i costi è il primo passo per un investimento consapevole. È altrettanto importante scegliere un percorso che valorizzi l’innovazione didattica e che sappia connettere il sapere geologico alle grandi sfide contemporanee, come la sostenibilità ambientale e la gestione delle risorse, con uno sguardo attento al mercato europeo e alle specificità del contesto mediterraneo. Affrontare questo cammino con preparazione e visione strategica, magari informandosi anche su come insegnare scienze della terra con i giusti titoli, permetterà di trasformare l’abilitazione in una solida base per una professione stimolante e di grande valore sociale.

Domande frequenti

Per accedere al percorso abilitante per la classe di concorso A032 (Scienze della geologia e della mineralogia), è necessario possedere una laurea magistrale specifica, come la LM-74 (Scienze e tecnologie geologiche), o un titolo equipollente. È inoltre possibile accedere se si è iscritti a un corso di laurea magistrale e si sono conseguiti almeno 180 CFU. È fondamentale verificare i requisiti specifici del bando dell’ateneo, poiché potrebbero essere richiesti CFU aggiuntivi in determinati settori scientifico-disciplinari.

La scelta dell’ateneo dipende da vari fattori. È importante considerare l’offerta formativa specifica per la classe di concorso A032 e confrontare i piani di studio. Valuta anche la modalità di erogazione (in presenza, mista o online), i costi, che hanno un tetto massimo di 2.500 euro, e i servizi di supporto offerti. Non è possibile iscriversi alla stessa classe di concorso in più atenei, quindi la scelta deve essere ponderata.

Sì, la normativa prevede la possibilità di frequentare i percorsi anche per chi lavora. Per l’anno accademico 2024/2025, è consentita la frequenza in modalità telematica sincrona fino al 50% del totale, escluse le attività di tirocinio e laboratorio. La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle attività formative, quindi è cruciale verificare la compatibilità degli orari e informarsi sulla possibilità di usufruire dei permessi per il diritto allo studio.

Il superamento della prova finale del percorso da 60 CFU conferisce l’abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso. Tuttavia, l’abilitazione non garantisce un’assunzione automatica. Per ottenere una cattedra di ruolo, è necessario superare un concorso pubblico nazionale e successivamente completare un anno di prova in servizio.

Il costo dei percorsi abilitanti è regolamentato da un DPCM, che fissa un tetto massimo di 2.500 euro per il percorso completo da 60 CFU. Per i percorsi ridotti da 30 o 36 CFU, il costo massimo è di 2.000 euro. Le università possono decidere di applicare tariffe inferiori e prevedere riduzioni basate sull’indicatore ISEE. Il costo della sola prova finale non può superare i 150 euro.

Hai trovato utile questo articolo? C'è un altro argomento che vorresti vedermi affrontare?

Scrivilo nei commenti qui sotto! Prendo ispirazione direttamente dai vostri suggerimenti.